为灵通侍者戒酒文(有引)憨山道者著¶ 第 816c 页

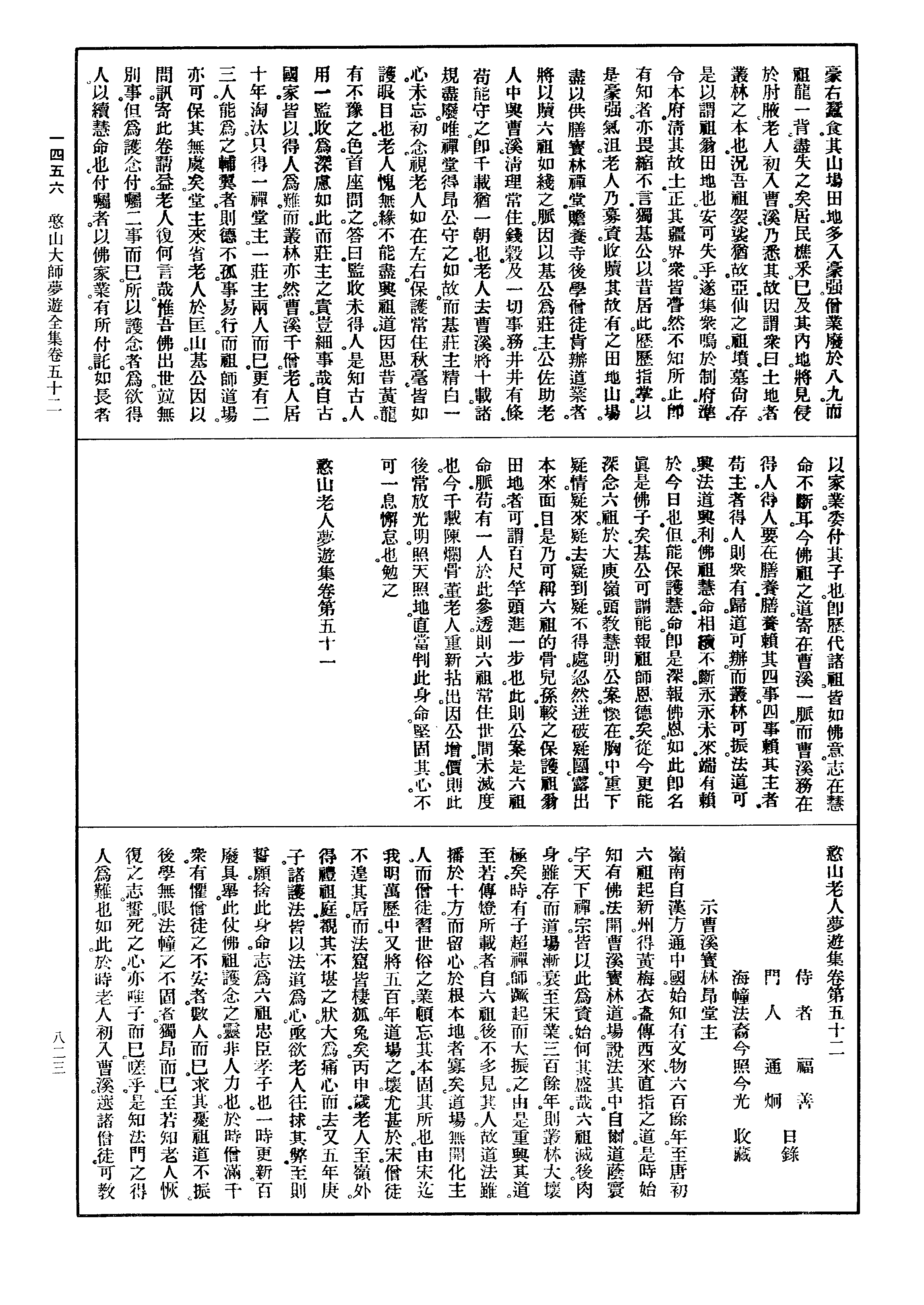

憨山老人梦游集卷第五十一

菩萨戒弟子

僧本昂 冯昌历 僧知融 日录

宰官弟子

王安舜 刘起相 纂辑

长春社弟子

陈迪祥 梁四相 仝较

曹溪中兴录下

** 为灵通侍者戒酒文(有引)憨山道者著

余初至曹溪。怀瓣香敬谒 六祖大师。见主塔僧。每

月朔望之次。以酒供奉灵通侍者。诘其所因。僧曰。侍

者乃西域波斯国人。乘海舶至广州。闻 六祖大师。

因随喜归依。愿为侍者。永充护法。卫安曹溪道场。但

性嗜酒。不能戒饮。六祖大师。许其偷饮。以此妄传。愚

盲不达。遂为常规。相习至今。几千年矣。未有能为侍

者洗其污者。末法弟子某。荷蒙 祖师摄受。来整曹

溪。巳经期年。今于万历辛丑年。腊月八日。乃吾 佛

成道之辰。特为合山众僧。普授戒法。诚恐愚僧执迷

不化。乃为侍者洗白一心。以谢众口。敬拈瓣香。上禀

祖命告侍者曰。恭惟灵通。勿问所从。既充护法。当合

为灵通侍者戒酒文(有引)憨山道者著¶ 第 817a 页 X73-0817.png

至公。侍者当初。听 祖说法。本来无物。如何不达。既

至公。侍者当初。听 祖说法。本来无物。如何不达。既达本无。五蕴何有。岂有真空。而好饮酒。祖师教人。饮

甘露浆。非以糟汁。灌此枯肠。我观侍者。不离祖师。终

日听法。岂可不知。知之既真。悟之巳久。𡩋有复迷。自

扬家丑。我惟侍者。决无此情。愚僧不达。认以为真。大

家昏迷。日夜酣醉。是以祖师。岂不为累。我戒众僧。不

许饮酒。众以侍者。便为藉口。众僧坏法。侍者为倡。今

日不止。展转虚妄。嗟此末法。丛林凋弊。我愿侍者。蚤

为之计。若真护法。请从此始。侍者不饮。谁敢启齿。我

今稽首。哀鸣 祖师。彻底掀翻。破此愚痴。打破疑团。

捽碎饮器。齐證无生。同登佛地。今后供养。三德六味。

侍者受用。与祖无异。以此护法。功德无比。内外清净。

顿消尘滓。灵源迸溢。枯木回春。山河大地。共转法轮。

谨告。

** 曹溪祖庭地脉形势缘起说

匡山逸叟憨山德清述

曹溪祖庭道场。始于梁智药三藏。从西天来。至五羊

入中国。舟过溪口。掬水饮之。香美。乃曰。此西天水也。

源上必有胜地。乃循水而上。见象山。叹曰。此宛然西

天宝林山也。遂与居人曹叔良言曰。此山乃圣道场。

一百七十年后。当有圣人。于此说法。度人无量。宜建

梵刹以待之。叔良白牧侯。奏请 武帝。敕建宝林寺。

此开山之始也。至唐元朔间。 六祖起新州。得黄梅

衣钵。回入宝林。时寺巳毁。唯一尼僧。名无尽者。郡人

为灵通侍者戒酒文(有引)憨山道者著¶ 第 817b 页 X73-0817.png

也。庵居于后。 六祖访之。尼看涅槃经。乃问其字。祖

也。庵居于后。 六祖访之。尼看涅槃经。乃问其字。祖曰。字即不识。义当问之。尼曰。字尚不识。安知义乎。祖

曰。诸佛妙义。非关文字。即力开说。尼知为异人。即告

父兄乡里。率众重修其寺。请祖居之。九越月。恶人寻

逐。祖受黄梅之嘱。遂逃去。隐于怀会之间。猎人队中。

一十五年。仪凤间。广州法性寺。因闻二僧风幡之辩。

祖曰。非风非幡。仁者心动。时众闻之惊异。诘之。乃知

黄梅衣钵所在。遂请示大众。即剃发于菩提树下。送

归曹溪宝林。爰自梁天监丙午。至唐高宗仪凤元年

丙子。得一百七十年。应智药三藏云。祖既说法于此。

三十馀年。座下悟道者。四十三人。南岳青原为上首。

于是道分两派。后出五宗。是则传灯所载。禅宗一脉。

发于曹溪。若孔门洙泗也。祖晚年归者日众。堂宇湫

隘。乃谒里人陈亚仙曰。老僧欲就檀越。乞一坐具地。

得否。仙曰。和尚坐具几许阔。祖出示之。亚仙唯然。祖

以坐具一展。尽罩曹溪四境。四天王现身。坐镇四隅。

亚仙曰。也知和尚。法力广大。但吾高祖坟墓在此。他

日营建。冀望存留。馀愿尽舍。永为宝坊。然此地乃生

龙白象之来脉。只可平天。不可平地。遂舍之。竟成大

法社焉。此寺之大成也。予居常念禅门。法道寥落。思

天下禅宗一脉。出于曹溪。今其道不彰。必源头壅塞。

宜疏𤀹之。此久愿也。万历丙申。予以弘法罹难。 恩

遣雷阳。初谒。

六祖。入曹溪。观其山川形势。宛若踞地之象。牙足俨

为灵通侍者戒酒文(有引)憨山道者著¶ 第 817c 页 X73-0817.png

然。初。宝林寺包于左颔之内。而 祖殿正坐于象鼻。

然。初。宝林寺包于左颔之内。而 祖殿正坐于象鼻。予细察之。其当鼻中。穿一后路。截为两断。又思象命

在鼻。必有数节。见 祖殿后。低洼空阙。北风大吹。叹

曰。山脉巳断。此法道所以凋零也。时寺僧被流棍夥

住。屠沽作难。道场几不可保矣。于是种种方便。而调

护之。及庚子岁。时本道祝公。心切怜悯。连请一整理

之。予初入山。即塞来龙之路。担土培 祖殿后山一

座。疏卓锡泉。引入香积厨。绕于殿前。众得饮之。乃请

制台令行本县。尽驱逐流棍。由是道场一清。此中兴

之最初一步也。予见寺之旧制。杂乱参差不齐。殊不

可观。经画为难。且工程浩大。力难顿整。殿宇僧房。扼

塞不通。日夜详察思之。乃因其势列为三局。以祖庭

为正中主刹。先开辟回廊门径神路。廓其胸次。开真

眉目。其左局。即古宝林寺也。以方丈为主。前法堂之

下。即当时诸祖悟道之禅堂。及香积厨。尽设为僧居。

予买空地。移僧房八主。乃得其故址。修堂宇以安作

养。本寺僧徒。业巳拮据。八年于兹。所费不赀。心力巳

竭。而愿犹未满。其 大佛殿一区。列位右局。因见殿

前坑洼。填尚未平。殿前正面。为罗汉楼。乃深陷丈馀。

楼前即虎沙塞胸。犹是荒山。中出山门一径。如车厢

之陜隘。殊无大体。深思所以。乃悟知为 六祖晚年

未竟之功也。以正殿之基。本是一潭。详其山形。始为

象之两牙交合处。其中渟滀一山之水。故其最灵。有

龙居焉。号为龙潭。当鼻之右颔。乃亚仙祖墓之前下

为灵通侍者戒酒文(有引)憨山道者著¶ 第 818a 页 X73-0818.png

沙。今为祖殿之右臂也。想 六祖乞陈亚仙地。时欲

沙。今为祖殿之右臂也。想 六祖乞陈亚仙地。时欲修殿。乃先降其龙。凿断合处。似成一渠。以放水出。方

填其潭。以建大殿。其殿方成。而 祖即入灭。故殿前

潭尚未及填平。放水之道。不及料理。后人因其缺陷。

遂建楼于上。而下即塑天王像。其苟且狭陋。全失大

体。此其山脉巳凿。地又失形。故千年以来。细阅传灯。

而曹溪未见出一人也。由是观之。道脉岂不系地脉

耶。此予所以日夜腐心。而不能忘情于此也。故先将

两局。粗粗料理。略有其次。将重整右局。其工力不减

于 六祖开创时也。以从山门之后。殿堂八座。尽皆

朽败。非仗神运之力。安能为之耶。先是戊申岁。岭西

道冯文所公。入山。见其正殿将倾。遂发心重修。随白

制府戴公。慨然乐助。一时司道府县。上下共施千金。

先办木料。予躬自经营。方运木到山。而魔气即发。遂

阻其功。予即浩然长往矣。今巳十年于兹。奈形骸巳

衰。心愿未满。将作来世公案耳。但念 佛法禅道。自

达磨西来。衣钵止于曹溪。而道脉源流。佛祖慧命。乾

坤正气。并如洙泗。终古人心世道所关。乃我震旦国

中。第一最上功德之事。虽法有隆替。世有代谢。而大

道一脉。亘穷劫而常然不朽者。此在象教所系。山川

之灵也。此外更有何法为天地纲常哉。此愚思报

佛恩君恩。未敢一息忘之也。予初心愿代 六祖了

未竟之功。第一重修正殿。欲培全龙脉。将殿前凿断

之渠。重筑如故。内留一池。滀一山之水。以聚其灵。将

为灵通侍者戒酒文(有引)憨山道者著¶ 第 818b 页 X73-0818.png

罗汉楼。改为大毗卢殿。以为主刹。楼前虎沙取用。大

罗汉楼。改为大毗卢殿。以为主刹。楼前虎沙取用。大开明堂。修两廊以安罗汉。前立天王殿。以完正局。外

山门从旧。其钟鼓楼。原系古宝林寺者。今在左局。禅

堂之前。巳不可动。伹于山门之外。左右筑两高台。建

钟鼓于上。以全一寺之规模。其馀殿后大藏经阁诸

所。皆因其旧制而重新之。法堂重修。但正其向。即此

一图。以收三局为一寺。其功不减于最初开创时也。

切念予今老矣。馀日无多。况此何时。安敢复萌此念

乎。第以天地大运揆之。近见黄河巳清。 圣人复出。

尧舜利见。夔龙挺生。三五之化。将在今日。仰仗 圣

明之覆育。 社稷之宠灵。风云际会。岂无大心菩萨。

现应化身。作大佛事者乎。嗟予老矣。即填沟壑。特特

留此。重见建规。以待 命世之真人。即有作者。照此

规式。乃不负区区初心。以全山川之道脉。是即 六

祖在现于世也。九原之下。切有望焉。

** 大师示曹溪僧众法语

*** 示曹溪塔主

佛言如来出世。如优昙华。盖优昙华。非巳见今见当

见。甚言其希有耳。故昔人每云。见善知识。如睹优昙

华开。善知识者。暂时一见。而不可得。况日夜亲近随

顺者乎。昔法华会上。久灭度多宝如来。在宝塔中。全

身不散。如入禅定。是时十方诸佛。各各侍者。并灵山

会上。愿见多宝而不可得。乃凭如来神力。开宝塔户。

忽使人天百万。一时得见。而见者。各各皆获无生法

为灵通侍者戒酒文(有引)憨山道者著¶ 第 818c 页 X73-0818.png

忍。乃至发无上菩提之心者。不可计也。今观六祖大

忍。乃至发无上菩提之心者。不可计也。今观六祖大师。虽久灭度。而全身不散。如入禅定。我则谓之与多

宝如来无异。即大师未入灭时。与今日无异。彼是时

也。如永嘉一见。即證无生。强留一宿。而不可得。南岳

青原皆执侍十馀年。所得种种三昧妙门。不可思议。

故发挥佛祖光明。如清旸升天。只今道满寰区。如盛

夏赫日。蒙者无不抽条。发干。敷华。秀实。而复散为金

刚种子。不可胜数。斯皆一见善知识之功也。曹溪塔

主执侍大师。朝夕盥漱。茶汤粥食。与现生无异。晨昏

钟鼓音声。大师广长舌相。炽然说法。未尝暂歇。执侍

之俦。朝夕目睹耳闻。未尝暂隐。不审诸侍者。还有如

永嘉之證无生者乎。有若南岳青原之妙證者乎。有

则如优昙华一时出现。无则如优昙华终不可见耳。

既曰善知识如优昙华。则诸执侍者。六时礼拜。亲近

供养。皆灌溉之功也。噫。灵根既在。智种深埋。苟灌溉

功成。因缘时至。何虑昙华不一时出现。老人在旅泊

斋中。书付曹溪塔主。持之以为异日华开之验。

*** 示曹溪诸僧

曹溪为天下禅宗道脉之源。而山川之胜冠岭表。故

丛林甲于诸方。自大鉴禅师入灭。青原南岳二大老。

抽枝发干。普荫人天。一言半句。扬眉瞬目之间。得超

生脱死者。不可胜数。自尔此山寂寥几千年矣。岂非

枝大而批其本耶。然其道虽曰无相。而实寓有形。与

时升降。固其理也。远求五宗之源。其本无二。建立之

为灵通侍者戒酒文(有引)憨山道者著¶ 第 819a 页 X73-0819.png

旨。亦在随宜。自宋而元。如高峰。断崖。中峰诸大老。皆

旨。亦在随宜。自宋而元。如高峰。断崖。中峰诸大老。皆力振家声。雷电之机。不减丛林盛时。明兴以来。其风

浸微。不敢望真履实證。求其有志向上一路者。盖亦

几希。然他方尚或有一二知此道者。若曹溪为当家

的骨儿孙。独不识袈裟为何物。剃发为何事。岂独人

与道违。即山川之胜。丛林之茂。亦无复当时矣。况为

恶魔所侵。作难非一。岂非其道与时升降。而与山川

共为休戚乎。余于丙申春。蒙 恩遣雷阳。道经曹溪

口。因得参谒六祖大师。正值众僧烧煮之馀。鼎沸未

消。余为潸然者久之而去。明年秋。制台大司马陈公。

念曹溪禅门洙泗。欲置余于其间。为供洒扫。余是时。

惭愧为法门玷。惧辱祖庭以谢。又明年。观察海门周

公。摄治南韶。心与陈公合。余坚让不巳。但命执笔。重

纂其志。周公以入贺去。观察惺存祝公莅政。公自号

曹溪行脚僧。下车不日。盗弭讼息。民享泰和。曹溪山

门。百废一时悉举。宛若大鉴。重拈袈裟角耳。向者不

识不知之僧。皆焕发佛性光明。此岂非有情来下种。

因地果还生耶。公久欲得区区为大鉴侍者。冀将焚

香洗钵之劳。以续破法之愆。余惭愧者久之。公以入

贺去。滨行。令寺僧长老。率诸大众作礼。公先以书抵。

复面叮咛。恳恳至再。余感公此行。不以官为得。而喜

得作曹溪主人。是其幻化门头。现宰官身。而作佛事

者乎。盖亦世道交兴。故能令此山色溪声。挺露法身。

而吐广长舌相也。区区罪垢之躯。不敢蹈宝华。挝毒

为灵通侍者戒酒文(有引)憨山道者著¶ 第 819b 页 X73-0819.png

鼓。聊书此以付来僧。且为异日得度因缘。作升堂入

鼓。聊书此以付来僧。且为异日得度因缘。作升堂入室之劵。时庚子三月既望。

*** 示曹溪素林裕木庵泰两监寺

丙申春。予度岭。过曹溪。礼六祖大师。瞻仰道骨如生。

想当时踞华座。万指围绕无异。今则堂宇倾颓。丛林

凋弊。宝林福地。翻为狐兔之巢。徘徊久之而去。未几。

外魔炽起。僧徒遭难。余心悯之。因求当道宰官。作大

护法。制府陈公。屯盐周公。皆力振之。魔风稍息。而僧

力巳疲极矣。时则寺僧。有若素林裕。木庵泰。海月珊。

见传识。与中兴为住持者象汉权。之数人者。皆誓舍

身命。力持祖业。以保安众僧。日夜辛勤。苦心周虑。求

为能与祖庭作一日依怙者。志甚殷也。由是众等投

诚。归依授戒。即请予入山。 圣恩有在。未敢轻诺。然

身虽未入。而心巳如金刚矣。万历己亥。南韶祝观察。

以荷曹溪为已任。力命大众礼请。庚子冬。始应命入

山。不三月而百废具举。祛宿蠹。选僧徒。设义学。授戒

法。一时翻然成化。乃为重辟规模。大开祖道。不五年

而功成过半。斯实祖灵默启。天龙冥护。而裕辈一念

血诚。真不减包胥秦庭之哭。真心实行。所感召者。自

不可诬也。余住兹巳逾五年。而奔走过半。皆为经营

之劳。众等事我如一日。犹我视众等如一子地耳。顷

蒙 恩诏赦宥。即身未披衣。而心巳解脱。一时诸弟

子等。各各欢喜。焚香作礼。执卷乞语。乃拈笔以示之

曰。诸佛众生。心无差别。所言无差别之心。即所谓金

为灵通侍者戒酒文(有引)憨山道者著¶ 第 819c 页 X73-0819.png

刚心地也。且此一心。诸佛證之而说法。诸祖悟之而

刚心地也。且此一心。诸佛證之而说法。诸祖悟之而度生。菩萨修之而成道。声闻取之为涅槃。外道执之

而谤法。众生迷之而造业。三途昧之而受苦。凡夫日

用而不知。吾人以之而应缘。即尔辈为佛弟子。为祖

儿孙。凡有施为。莫不皆从此心流出。但顺佛祖之教。

为佛祖之事。心心常住。念念不坏。即此以往。历劫不

磨。便为金刚心地。为成佛作祖之正因种子。若夫逆

之背之。虽身著袈裟。心存业道。即此以往。便为苦趣

苦因。亦长劫不坏生死之苦果也。故曰三界上下法。

唯是一心作。顺之即圣。背之即凡。岂虚语哉。裕等数

人。同此心。即合山千人。亦同此心也。若以此心。用之

于佛祖。故如金刚。则将来受用。亦同金刚。若夫用之

于一身。谋之为一已。视区区粪壤而为乐地。受用如

苦虫。心心作业。转眼之间。一息不来。便入三途。苦果

无穷。亦劫劫生生。受用不尽。此无他故。但以不明此

心。是成佛作祖之真种子福田耳。裕自从余授戒。即

愿持诵金刚般若经。誓尽形寿。且此经乃吾六祖大

师之心地也。能持之不忘。得之于已。则将来历劫。受

用无穷。即此身心。常住于曹溪。故曰。佛子住此地。即

是佛受用。常在于其中。经行及坐卧也。汝等明见今

日。老人转曹溪为净土。驱魔众为法侣。苟信此心之

妙。则汝等诸人。出生死。證菩提。不出一念之顷。其或

未然。依旧流浪三途。没溺苦海去也。其念之哉。

*** 示沙弥智融

为灵通侍者戒酒文(有引)憨山道者著¶ 第 820a 页 X73-0820.png

予蒙 恩南来。诸护法延予住曹溪。初入山。首以作

养人才为急。乃选诸沙弥。延明师教。以本业习威仪

礼诵。设禅堂以安居之。律以清规。众如一指。老人以

业缘牵引。不能安居。时为说法。更延大德阇黎以尸

之。又数年而规模造就。山门改观。老人尝谓佛法所

贵。闻熏成种。岭南久无佛法熏习。以乏种子故。信心

难生。每愿教僧五十三人。各书华严大经一部。一以

法缘广大为最胜种子。二以借书写摄持之力。资初

心观行。以助入道资粮。向以内魔所汩。有愿未成。众

中沙弥智融者。最先发心。愿书大经。老人甚嘉其志。

开端书不半。而司学沙弥。一时发心。书写者。今七人

矣。嗟乎。人之根性。岂可局量哉。昔吾师释迦牟尼。往

劫为凡夫。时同千人。闻五十三佛名。一时发心修行。

后各次第成贤劫千佛。吾师以愿力勇猛。故先于众。

又为十六王子。时听法华经。为一乘缘种。于八方各

得成佛。况华严乃一乘圆顿法界。无碍缘起之大经

也。所谓八难超十地之阶。一生圆旷劫之果。以一字

统法界之经。一行摄无边之海。况点点画画。心光流

溢。大用现前。果当人不昧。则不必更参机缘。而观行

自足。诸法门海。不劳远历百城。而坐参知识。岂不为

最上法缘乎。若以所书之经。具在目前。终身读诵受

持。何用别求佛法。即六祖法化所流。千七百员知识。

可一齐普现于毫端三昧矣。汝当作如是观。无为俗

习情尘障智眼也。勉之勉之。

为灵通侍者戒酒文(有引)憨山道者著¶ 第 820b 页 X73-0820.png

*** 示曹溪俛无昂监寺

邓林之木虽多。成材者寡。沧海之产虽众。称宝者希。

孔子曰。才难。不其然乎。即吾佛说法。四十九年。但以

十大弟子。各称第一。而得正法眼藏者。人天百万。独

迦叶契心。古今传道。称的骨儿孙者。亦不易也。我六

祖大师。说法曹溪。座下不少千僧。坛经载悟道者。有

四十三人。而见称者。唯五六人。大阐其道者。独南岳

青原二大老而巳。岳师侍祖精勤。日夜不离左右。逾

十九年。与青原共命终祖之世。故自有丛林以来。凡

善知识。开堂说法。务在得人。单以二老之苦心为家

范。此得人之难。而求其师表百世者。亦更难也。老人

度岭之初。过曹溪。谒六祖大师。视其山门破坏。几至

埽地。一众惶惶。无所依怙。所以愿兴丛林。安大众。以

存祖师一脉如线之绪者。于千僧中。得裕。权。识。泰。珊。

五人焉。其所愿老人为依怙者。若婴儿之望慈母。其

所以存丛林之志。不减包胥之存楚。而乞于余者。不

减秦庭之哭也。于是老人哀其诚而来。力任中兴之

责。则蠹釐弊。百务具举。选众僧学礼诵法。择其中堪

为童蒙表率。而称教授师者。得三人焉。既处之岁月。

察其心术之微。操履之端。言行相符。以成后学继前

修。念祖道。保护丛林者。唯昂监寺一人而巳。三人之

中。谁不曰比肩。而趋操不一。志行不齐。衡石重轻之

在人耳目者非一日。如视黑白。暸如也。余目击其操

履。如孔子观人之法。察之亦非一日。故诸监寺之乞

为灵通侍者戒酒文(有引)憨山道者著¶ 第 820c 页 X73-0820.png

余言。欣然即发。独此三卷。藏之五年。未敢轻诺。非吝

余言。欣然即发。独此三卷。藏之五年。未敢轻诺。非吝法也。以古人授受之际。不妄许可。傥一失言。不唯失

人。抑且失法眼矣。知人之难。圣哲所病。所谓人心险

于山川。难于知天。天犹有四时之序。而人者。深情厚

貌。外威仪而中蛇虎者。不易知也。语云。疾风知劲草。

板荡识忠臣。若人人皆可称忠孝。则世之忠臣孝子。

盖多多不足奇矣。以其希。故见其难。以其难。故为忠

臣孝子者。不易也。余尝谓宣孟称得士。而冒死立孤

者。独程婴杵臼二人。楚国号多材。而捐躯复楚者。独

一申包胥。嗟乎。吾徒之为沙门释子者。骨肉肝肠。皆

佛祖之所化也。生死升沉。亦佛祖之所赖以转也。求

其一心如古豪杰之所为者希。以其自爱业身而造

苦具。不惜横身舍命而甘心焉。求其一念知非。能体

祖师之家业者。难得其人矣。是知家无贼子家不破。

国无贼臣国不亡。人无恶行身不殒。士无苦行名不

扬。善无横逆道不高。心无坚忍道不大。是知善恶虽

殊。傥不负坚忍不拔之志。不能成其善恶之实。苟无

善恶之实。而其报应不舛者。不足凭也。语曰。积善成

名。积恶杀身。积水成海。积土成岳。昂子知此。不必患

彼恶者之自积。当患已躬下。忠贞道业之不积耳。孔

子曰。不患莫已知。求为可知也。藉六祖知子有此心。

亦只如老人之所告子者。勉之耳。更有何法。则为堕

增益语障。

*** 示曹溪海月珊监寺

为灵通侍者戒酒文(有引)憨山道者著¶ 第 821a 页 X73-0821.png

余当丙申春二月。过曹溪。谒 六祖大师。见其香灯

寥寥。丛林凋敝。徘徊久之。有僧具威仪。向前作礼问

讯。甚恭。予见其精诚端悫。喜而谓曰。此本色山僧也。

明年丁酉。魔风竞作。此道场几至破坏。僧徒无依。珊

公与同侪数辈。谒余于五羊。请予为授戒法。余始知

向作礼者。为珊公也。庚子冬。予应请入山。公率诸弟

子侍祖师塔。察其供养之精诚。宛若祖师在生无异。

余因叹曰。祖庭千年不朽者。所赖儿孙一点孝敬心

耳。故世尊曰。孝名为戒。即儒之孝为仁本。此道根也。

及余住山中。最初安居。凡所经营。固出众心。而任劳

任怨。珊公居多。其忧勤惕厉。小心敬慎。端若孝子之

于慈父。忧喜疾痛。靡不关之。是知事祖之心。不异事

余。故余属之常住。与众等心。一力忘身殉道。即今日

丛林再整。法化重兴。固祖灵之默启。实珊等孝诚所

感格也。语曰。苟非其人。道不虚行。尝念余非祖师摄

受。不能至曹溪。曹溪非余来。不能有今日。即非公等

之孝敬。无以系余心。而丛林中兴之功德。非纯诚。难

以取究竟全始终。总是一大事因缘。实非偶然。且幸

修建祖庭。工程苟完。余于丙午八月二十日。即蒙

恩诏许为僧。以此始末徵之。足见余非无因而来。公

等亦非无因而生斯世。遇斯事也。想昔日当祖道大

盛之时。悟道弟子。三十馀人。公等为洒埽执侍人耳。

不然。何以有缘见我亲近哉。昔世尊于大通智胜佛

时。为诸弟子说法华经。毕竟至释迦出世。同出一会

为灵通侍者戒酒文(有引)憨山道者著¶ 第 821b 页 X73-0821.png

一一受记成佛。以昔日之夙缘。今日之现證。则将来

一一受记成佛。以昔日之夙缘。今日之现證。则将来弥勒补处。龙华会中。岂少一人。即坚持此心。以光祖

道。为任护三宝为怀。即一茎一叶。滴水茎薪。凡有益

于丛林。有补法道者。即为金刚种子。成佛真因。使永

劫瞻依。十方攸赖。即同祖法身常住矣。可不勉哉。

*** 寄示曹溪耆旧

老人住祖庭。一番持为。发扬六祖出世一大事因缘。

欲令大家修出世因。以种净土之缘。不料中道缘差。

魔风破坏。狮虫作崇。使我不遂初心。一旦违远祖师。

弃舍大众。即今虽居寂寞之滨。未尝一念忘其本愿。

其后学似有向上之志。苦无明师良友。引进修行之

路。其耆旧众中。有知老人之心。及痛念生死大事者。

又无老人依归。不能聚集一处。同作佛事。堪嗟日月

如流。衰老渐侵。死期将至。黄泉路上。资粮不具。凭何

法以脱三途地狱之苦报乎。言及至此。可悲可痛。古

人云。生死事大。无常迅速。火急修行。早是迟矣。老人

因此熟思再三。无可为大众决策者。适堂主来省。正

惬老人之心。因叮咛渠回山。将老人之心。揭示众耆

旧。傥真实为生死者。须大家集会一处。结念佛会。同

修净业。同出生死。誓愿递相度脱。社中若有一人先

灭度者。同力资助往生。岂不为第一最上因缘。即此

馀年。巳胜百劫千生虚过也。会所最要清净无扰。乃

能成办道业。禅堂伹有后学讽诵。事业似属烦杂。唯

有老人所修无尽庵。最极寂静。色色现成。不若就此

为灵通侍者戒酒文(有引)憨山道者著¶ 第 821c 页 X73-0821.png

为净业堂。成殊胜事。不独不枉老人苦心一场。亦可

为净业堂。成殊胜事。不独不枉老人苦心一场。亦可以酬施主功德也。其修进之规。古人六时念佛。昼夜

殷勤。虽是精进。恐老者不能令折中。当以四时为准。

二时功课。二时跪讽行愿品一卷。念佛千声。发愿回

向。期不计限。人不计数。但要老成信心笃实者。忘宾

主。泯人我。绝是非。戒戏论。一心念佛。不通宾客。专以

寂静为主。即是真阿练若正修行处也。若大众果能

洞见老人之心。谛信老人之言。依法修持。便是出生

死的时节。便是与老人生生世世。不相舍离。常生佛

前。同听法音之时。其会集结社之人。及安居之处。一

听堂主主之。便是奉行老人之教命也。其精进道业。

又在大众。各自努力。古人云。把手他人行不得。为人

自肯乃方亲。所谓但办肯心。必不相赚。珍重努力。

*** 寄示曹溪禅堂诸弟子

老人初为祖师建立之时。大众不知老人之心。今日

老人行后。凡山门利害。及禅堂设立。汝等皆乐入堂

安居。是知老人之苦心也。若知老人之心。则当知佛

祖之心矣。汝等今思得老人似前教诲。不可得也。然

聚散之缘。虽佛祖不免。在诸弟子能知恩报恩。依教

修行。虽佛祖灭后。亦同在世亲近不异。故佛临入灭

时。诸大弟子请问。若佛灭后。众等以何为师。佛言。当

尊重波罗提木叉。是汝等大师。梵语。波罗提木叉。此

云。戒也。佛常言。汝等比丘。能守吾戒。虽千里外。如在

左右。若不奉我戒。纵对面。犹千里也。此吾佛大师。金

为灵通侍者戒酒文(有引)憨山道者著¶ 第 822a 页 X73-0822.png

口亲嘱之语。可不遵乎。况今末法。去圣时遥。若佛弟

口亲嘱之语。可不遵乎。况今末法。去圣时遥。若佛弟子。不秉佛戒。将何以为修行之地。赖何以出生死之

苦海乎。老人临行。特为汝等。说梵网戒。不知汝等。一

一能坚持否。佛制。比丘。半月半月。诵此戒经。如从佛

亲闻作法羯磨。毋令毁犯。令三业六根。念念检点观

察。不许闇生罪过。不得毁犯戒根。即此便是真实修

行。坐进此道。不必远访明师。徒增辛苦也。若汝等向

来未能坚持。则当从今依法。半月半月。对佛宣诵梵

网戒经。十重。四十八轻。一一戒条。熟记分明。如犯一

条。则于诵戒之日。请轨范师作證。众中递相检举。犯

者对众忏悔。再不许犯。如此则改过自新。道业可就。

其所犯之罪。除忏悔外。众等议定清规。罚例。以便遵

守。如老人向日所遗改条。可为常法也。众等戒经习

熟。则当背诵四十二章。佛遗教经。楞严。法华。楞伽。诸

经。以为佛种。其参禅一著。当遵 六祖开示慧明。不

思善。不思恶。如何是当人本来面目公案。蕴在胸中。

时时参究。久之。自有发明时节。如此方是续佛祖慧

命之大事因缘也。汝等能遵此语。则如老人常住曹

溪。汝等亦不必操方行脚矣。

*** 示曹溪沙弥

庚子岁。当道延余料理曹溪。余应之。至则百废概不

能举。因思为治之道。以养材为木。遂选诸沙弥。设义

学。延宾师以教习威仪。诵读内外经书。稍知信向。则

披剃立禅堂。使就清规。受戒法。昼夜礼诵。是时诸沙

为灵通侍者戒酒文(有引)憨山道者著¶ 第 822b 页 X73-0822.png

弥。始知有出家业。皆厌耕凿。而慕清修矣。余苦心十

弥。始知有出家业。皆厌耕凿。而慕清修矣。余苦心十年。差有可观。遂弃去。今老矣。隐居南岳。诸沙弥昔受

化者。先未深知老人。今乃深思之。虽求一日之执侍。

一言之教导。难矣。沙弥某。比时在孩稚。今从众中。始

知老人。心求亲近不可得。乃具册遥乞开示。老人闻

而悲且喜也。昔佛在时。恐久住世间。薄信众生。多不

敬信。遂上升忉利。令众慕而后来。则人人皆生难遭

想矣。若老人久住曹溪。诸人安能恋慕如今日哉。沙

弥若思老人。不若思念佛。思念六祖也。若思念佛。当

来必有见佛之时。若得见佛。便是出生死时也。思念

六祖。当初一卖柴汉耳。如何得今日人天供养。再思

今日供养。乃从抛却母亲恩爱。走向黄梅会下。负石

舂米。辛苦中来。再思 六祖。三更入黄梅方丈。得受

衣钵。凭何知见。向五百众中。独自得之。且人人一个

臭皮袋。死了三五日。便臭烂不堪。为何 六祖一具

肉身。千年以来。如生一般。此是何等修行。得如此坚

固不坏。沙弥如此细细一一思想。思想不透。但将坛

经熟读。细参。参之又参。全部不能。但只将本来无一

物何处惹尘埃一句。蕴在胸中。行住坐卧。吃茶吃饭

搬柴运水。迎宾待客。二六时中。一切处。头头提撕。直

使现前定要见本来无一物。是个甚么。如何是不惹

尘埃的光景。若能如此用心。是名参禅。若参到自信

不疑之地。则能真见六祖面目。方知老人鼻孔。方是

沙弥真正出家了生死的时节也。若不肯向已心中

为灵通侍者戒酒文(有引)憨山道者著¶ 第 822c 页 X73-0822.png

苦求本分事。空思老人。有何利益。一往诸沙弥。但知

苦求本分事。空思老人。有何利益。一往诸沙弥。但知亲受老人教导。唯习威仪动静。礼诵文字而巳。若从

今日始。都与沙弥所请开示如此。一力做工夫。方是

老人真实训诲。老人老矣。此乃最后开示也。若错过

今日。将来纵向十方世界参访知识。总是他家活计。

慎勿以老人此言为空谈也。

*** 示法空选殿主

佛教末法弟子。修四安乐行。谓正身正语正意大慈

悲心。依此而修。是为妙行。然此四行。以行处近处为

初心。行处。谓步步不离道场。近处。谓念念不离三宝。

余观末法比丘。能践此行者。唯知殿之役。最为亲切。

以沙门释子。不知修行之要。纵浪身心。不能检束三

业。动成过恶。故罪业日深。生死难出。即能远参知识。

亦不必能步步相随。心心亲近。唯有侍奉三宝。昼夜

香灯。是不忘佛也。晨昏钟鼓。集众礼诵。是不忘法也。

大众和合。六时周旋。是不忘僧也。坐卧经行。不离佛

殿。是步步道场也。苟能自净其心。则一香一华。皆成

佛真体。举手低头。皆为妙行。是则不动脚跟。而遍参

知识。岂不为最胜因缘哉。安乐妙行。无尚此矣。行者

勉力。以尽形寿。何用别求佛法。

*** 示曹溪基庄主

六祖居曹溪宝林。不容广众。乃向居人陈亚仙。乞一

袈裟地。尽曹溪四境。而山背紫笋庄者。乃袈裟一角

也。向僧居寮舍当寺之半。久之。僧多忘本。外侮渐侵。

为灵通侍者戒酒文(有引)憨山道者著¶ 第 823a 页 X73-0823.png

豪右蚕食。其山场田地。多入豪强。僧业废于八九。而

豪右蚕食。其山场田地。多入豪强。僧业废于八九。而祖龙一背。尽失之矣。居民樵釆。巳及其内地。将见侵

于肘腋。老人初入曹溪。乃悉其故。因谓众曰。土地者。

丛林之本也。况吾祖袈裟犹故。亚仙之祖。坟墓尚存。

是以谓祖翁田地也。安可失乎。遂集众鸣于制府。准

令本府。清其故土。正其疆界。众皆瞢然。不知所止。即

有知者。亦畏缩不言。独基公以昔居此。历历指掌。以

是豪强气沮。老人乃募资。收赎其故有之田地山场。

尽以供膳宝林禅堂。赡养寺后学僧徒肯办道业者。

将以赎六祖如线之脉。因以基公为庄主。公佐助老

人中兴曹溪。清理常住钱谷。及一切事务。井井有条。

苟能守之。即千载犹一朝也。老人去曹溪将十载。诸

规尽废。唯禅堂得昂公守之如故。而基庄主精白一

心。未忘初念。视老人如在左右。保护常住秋毫。皆如

护眼目也。老人愧无缘。不能尽兴祖道。因思昔黄龙。

有不豫之色。首座问之。答曰。监收未得人。是知古人。

用一监收。为深虑如此。而庄主之责。岂细事哉。自古

国家。皆以得人为难。而丛林亦然。曹溪千僧。老人居

十年淘汰。只得一禅堂主。一庄主两人而巳。更有二

三人。能为之辅翼者。则德不孤。事易行。而祖师道场

亦可保其无虞矣。堂主来省老人于匡山。基公因以

问讯。寄此卷请益。老人复何言哉。惟吾佛出世。并无

别事。但为护念付嘱二事而巳。所以护念者。为欲得

人。以续慧命也。付嘱者。以佛家业。有所付托。如长者

为灵通侍者戒酒文(有引)憨山道者著¶ 第 823b 页 X73-0823.png

以家业。委付其子也。即历代诸祖。皆如佛意。志在慧

以家业。委付其子也。即历代诸祖。皆如佛意。志在慧命不断耳。今佛祖之道。寄在曹溪一脉。而曹溪务在

得人。得人要在膳养。膳养赖其四事。四事赖其主者。

苟主者得人。则众有归。道可办。而丛林可振。法道可

兴。法道兴利。佛祖慧命。相续不断。永永未来。端有赖

于今日也。但能保护慧命。即是深报佛恩。如此即名

真是佛子矣。基公可谓能报祖师恩德矣。从今更能

深念六祖。于大庾岭头。教慧明公案。怀在胸中。重下

疑情。疑来疑去。疑到疑不得处。忽然迸破疑团。露出

本来面目。是乃可称六祖的骨儿孙。较之保护祖翁

田地者。可谓百尺竿头进一步也。此则公案是六祖

命脉。苟有一人于此参透。则六祖常住世间。未灭度

也。今千载陈烂骨董。老人重新拈出。因公增价。则此

后常放光明。照天照地。直当判此身命。坚固其心。不

可一息懈怠也。勉之。

憨山老人梦游集卷第五十一

为灵通侍者戒酒文(有引)憨山道者著¶ 第 823c 页 X73-0823.png