卷四十五 第 1a 页 WYG0893-0509a.png

钦定四库全书

钦定四库全书太平御览卷四十五

宋 李昉等 撰

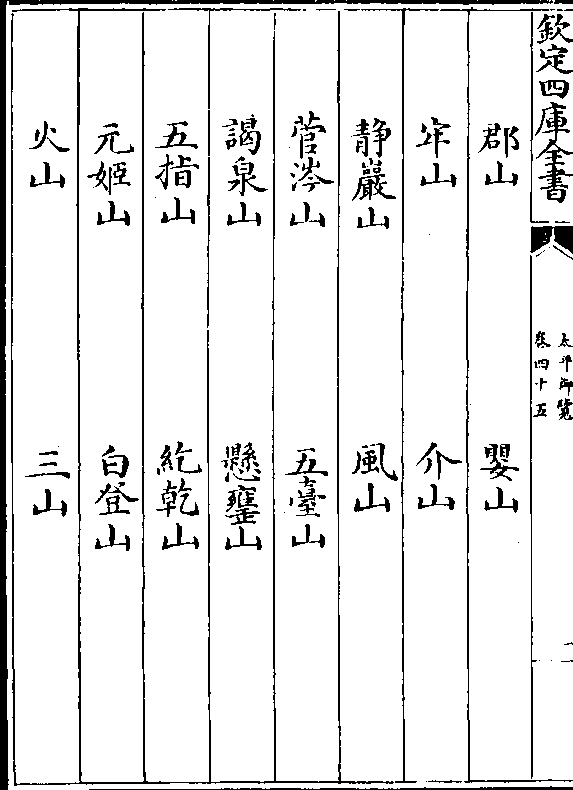

地部十

河北诸山

大伾山 枉人山

鲋鰅山 天门山

苏门山 万谷根山

卷四十五 第 1b 页 WYG0893-0509b.png

郡山 婴山

郡山 婴山牢山 介山

静岩山 风山

菅涔山 五台山

谒泉山 悬瓮山

五指山 纥乾山

元姬山 白登山

火山 三山

卷四十五 第 2a 页 WYG0893-0509c.png

稷山 霍山

稷山 霍山平山 发鸠山

抱犊山 房山

韩信山 汤山

干山 言山

黑山 雷公山

鼓山 隆虑山

鲜卑山 大碣石山

卷四十五 第 2b 页 WYG0893-0509d.png

白狼山 鸣鸡山

白狼山 鸣鸡山大翮山 小翮山

飞龙山 无终山

燕山 龙山

孔山

大伾山

隋图经曰大伾山按书云至于大伾又名青檀山今名

卷四十五 第 3a 页 WYG0893-0510a.png

黎阳东山刘澄山川记云黎国也诗云黎侯失国而

黎阳东山刘澄山川记云黎国也诗云黎侯失国而寓于卫其臣劝之以胡为乎泥中胡为乎中露二句

观之黎乃国名非山名也又张楫有云成皋山即大

伾山谬矣

枉人山

隋图经曰枉人山俗名山阳三山或云纣杀比干于此

山因得名古凡伯国之地也

鲋鰅山

卷四十五 第 3b 页 WYG0893-0510b.png

山海经曰鲋鰅山颛顼葬其阳九嫔葬其阴

山海经曰鲋鰅山颛顼葬其阳九嫔葬其阴郡国志曰颛顼所葬俗名青冢山焉

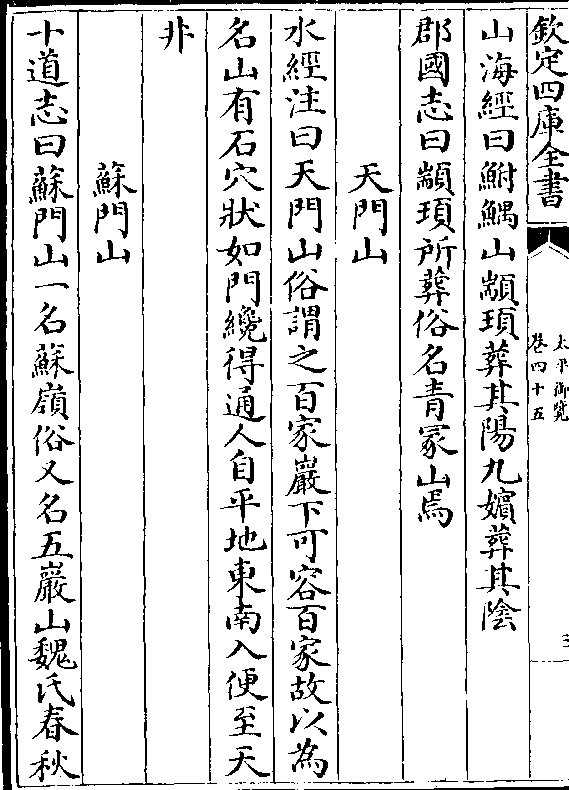

天门山

水经注曰天门山俗谓之百家岩下可容百家故以为

名山有石穴状如门才得通人自平地东南入便至天

井

苏门山

十道志曰苏门山一名苏岭俗又名五岩山魏氏春秋

卷四十五 第 4a 页 WYG0893-0510c.png

云即阮籍见孙登长啸有凤凰集登隐之处故号登为

云即阮籍见孙登长啸有凤凰集登隐之处故号登为苏门先生

万谷根山

郡国志曰晋阳万谷根山即羊肠坂也皇甫谧云羊肠

塞在龙山西即晋阳西河郡

汾阳改名深谷岭

十二州志云晋阳有羊肠蟠曲在其西北九十里也

隋图经曰朱山去万谷根山二十里头上有石墟魏太

卷四十五 第 4b 页 WYG0893-0510d.png

武避暑之所羊肠坂在焉

武避暑之所羊肠坂在焉郡山

后魏兴国土地记曰太原郡山有石室方丈四尺四壁

有篆字人莫之识

婴山

隋图经曰婴为并州之主

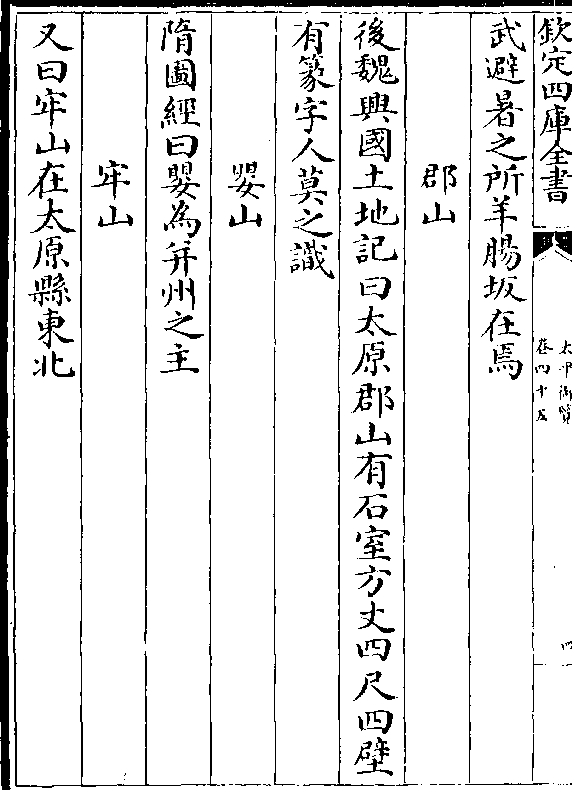

牢山

又曰牢山在太原县东北

卷四十五 第 5a 页 WYG0893-0511a.png

赵书曰刘聪遣子粲袭据晋阳猗庐救之遂猎于寿

赵书曰刘聪遣子粲袭据晋阳猗庐救之遂猎于寿阳牢山检阅皮肉山为之赤也

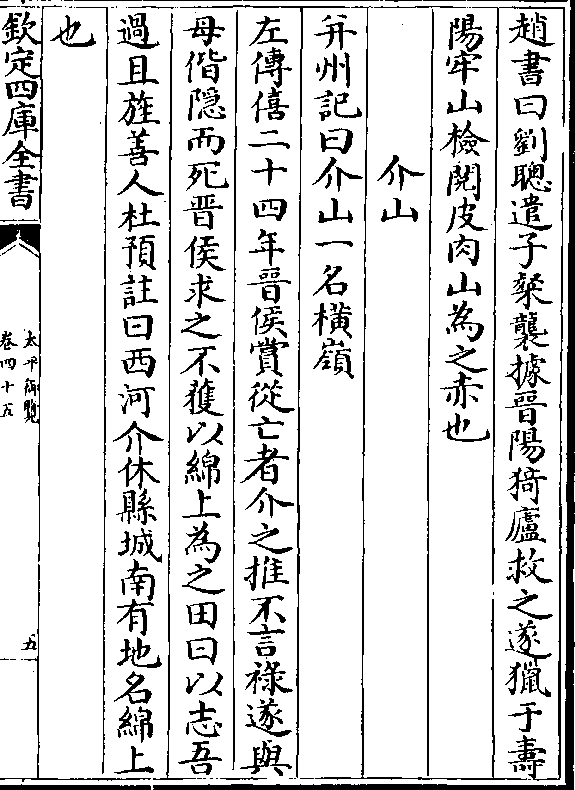

并州记曰介山一名横岭

左传僖二十四年晋侯赏从亡者介之推不言禄遂与

母偕隐而死晋侯求之不获以绵上为之田曰以志吾

过且旌善人杜预注曰西河介休县城南有地名绵上

也

卷四十五 第 5b 页 WYG0893-0511b.png

静岩山

静岩山郡国志曰灵石县有静岩山在东北二十里即太岳也

下有五龙泉即文公封介子推绵上之田是也

风山

水经注曰河水南经圵屈县故城西十里有风山上有

穴如轮风气萧瑟习常不止当其冲飘也三伏亦寒草

木常不定众风之门故也

菅涔山

卷四十五 第 6a 页 WYG0893-0511c.png

水经注曰菅涔山汾水所出土人亦谓箕菅山见多菅

水经注曰菅涔山汾水所出土人亦谓箕菅山见多菅草或以为名又为菅子山

前赵录云刘元海族子曜尝隐避于菅涔之山夜忽有

二童子入跪曰菅涔王使小臣奉谒赵皇帝献剑一口

置前再拜而去以烛视之剑长二尺光辉非常背有铭

云神剑服御除众毒曜遂服之随时变为五色也又有

生城堆故县城于此置也又有汾阳宫隋大业四年置

隋末废也又有汾水出山阳

卷四十五 第 6b 页 WYG0893-0511d.png

山海经曰菅涔之山汾水出焉西流至于河

山海经曰菅涔之山汾水出焉西流至于河十二州记云汾水出周五县之燕京山盖菅涔之异名

也

五台山

水经注云五台山有五峦巍然故曰五台晋永嘉三年

雁门郡人五百馀家避乱入此山见山中人

而不返遂栖岩野往还之士稀有望见其村居者至诣

寻访莫知所在故俗人以为仙者之都矣中台之山山

卷四十五 第 7a 页 WYG0893-0512a.png

顶方三里西北陬有一泉水不流谓之太华泉盖五台

顶方三里西北陬有一泉水不流谓之太华泉盖五台之层秀仙经云此山名为紫府仙人居之其九台之山

冬夏常冰雪不可居即文殊师利常镇毒龙之所今多

佛寺四方僧徒善信之士多往礼焉

谒泉山

隋图经曰西河谒泉山一名隐泉山有石室子夏退居

之所

水经注曰谒泉山俗云旸雨愆时谒祷是应故得其名

卷四十五 第 7b 页 WYG0893-0512b.png

悬瓮山

悬瓮山郡国志曰悬瓮山一名龙山亦名结绌山多鲚鱼食之

不骄晋水出焉又有象山前赵录刘聪征刘琨不克略

晋阳

阳县晋水从县南流注之又有洞过水西入于汾晋水

下口也又有晋祠水经注曰踞西山枕汾水有唐叔虞祠

水侧有凉堂晋川之中最为胜处姚勖序行记云高洋

天保年中起楼观于此

卷四十五 第 8a 页 WYG0893-0512c.png

五指山

五指山李穆叔赵记曰鰅阳东北有五指山岩石孤耸上有一

手一足之迹厥大如箕指数俱全郡国志曰北齐宣王

遣人量之长七尺十六国春秋云石勒当生之时此山

上草木皆为铁骑之形

纥乾山

冀州图经曰纥乾山在城东北登之望桑乾代郡数百

里

卷四十五 第 8b 页 WYG0893-0512d.png

语曰纥乾山头冻死雀何不飞去生处乐神仙人歌曰

语曰纥乾山头冻死雀何不飞去生处乐神仙人歌曰纥乾山头有神井入地千尺绝清泠是山北十里有白

登山

元姬山

冀州图经曰元姬山在马邑后魏书云道武侍人姓李

善讴歌死葬此山魏主思之乐府为之曲其曲存焉

白登山

冀州图经曰白登山在定襄县西五里

卷四十五 第 9a 页 WYG0893-0513a.png

火山

火山水经注曰西溪水源出火山火山有火井南北七十步

深不见底炎热上升常若雷之发响以草爨之则烟腾

火发其山一名焚台井东五六尺有汤井广轮与火井

烟状热势相同东有火井祠岁时祀之井北百步有东

西谷广十步许南岸下有风穴厥大容人其深不测而

穴中肃肃常有微风虽三伏亦凛冽

三山

卷四十五 第 9b 页 WYG0893-0513b.png

隋图经曰河东都三山即舜所耕历山也禹贡所谓壶

隋图经曰河东都三山即舜所耕历山也禹贡所谓壶口雷首至于太岳壶口山在慈州太岳在晋州雷首在

河东界此山有九名谓历山首山薄山襄山耳

猪山独头山陑山等名又汤伐桀升自陑之所

稷山

隋图经曰稷山在绛郡后稷播百榖于此山又左氏传

谓

后汉书高梁山隋已后又谓稷山

卷四十五 第 10a 页 WYG0893-0513c.png

霍山

霍山隋图经曰霍山在洪洞县东北霍水出焉

水经注曰发源成潭潭阔七十步而不测其深

尔雅曰霍山出珠玉焉又有圣人崖崖有七穴相通

水经注云霍山北有雀鼠谷中道险左右柱结成偏梁

阁道累石成路俗谓之鲁般桥也

平山

隋图经曰平山在平阳一名壶口山尚书既载壶口治梁

卷四十五 第 10b 页 WYG0893-0513d.png

及岐即此地也今名姑射山在县西平水出其下

及岐即此地也今名姑射山在县西平水出其下山海经曰宪山之南三百里有姑射山

庄子云尧见姑射神人杳然丧其天下即是此山也

发鸠山

山海经曰上党发鸠山多柘木有鸟状如鸠而文首白

啄赤足名曰精卫其鸣自相呼云炎帝女东游溺海化

鸟今犹衔石以填之

卷四十五 第 11a 页 WYG0893-0514a.png

抱犊山

抱犊山道书福地记曰抱犊山在上党东南高七丈有石城高

十丈方一里东南角有草名玉照下枝冬生花高五六

尺味颇甘取其末服之方寸七日不饥宜五谷多物无

恶毒寇贼不至

玉匮云抱犊山东去恒山之南数百里云南有穴行三

百里出美阳县西七十里名洞口

隋图经曰卑山(卑音/蔽)今名抱犊山四面危绝山顶有

卷四十五 第 11b 页 WYG0893-0514b.png

泉后魏葛荣乱百姓抱犊上山因以名之也

泉后魏葛荣乱百姓抱犊上山因以名之也房山

隋图经曰房山岭上有王母祠甚灵俗号为王母山

后汉书曰章帝永和三年幸赵祠房山即谓此山也

在县西北十里濊水出焉亦为石臼水又谓浊鹿水出

行唐东入博陵谓之木刀沟一谓袈裟水又从此过石

童山南流入滹沱河

前燕录曰慕容隽时房山王母祠前树自拔根下得玉圭

卷四十五 第 12a 页 WYG0893-0514c.png

璧八十三颗光色稍奇隽以为岳神之命以太牢祭之

璧八十三颗光色稍奇隽以为岳神之命以太牢祭之每祀有一虎来往祠侧性颇驯狎而不害于物

韩信山

隋图经曰韩信山圆峻呼为韩信台又呼为土门口西

入井陉即太原路是也旁又有韩信城信破赵驻军于

汤山

山海经曰汤山汤水出焉此汤能愈疾为天下最

卷四十五 第 12b 页 WYG0893-0514d.png

隋图经云汤后侧岩有石室一户无尘秽俗号曰圣人

隋图经云汤后侧岩有石室一户无尘秽俗号曰圣人室下经铜乌庙有碑题云漳河神坛是也

干山言山

李公绪记曰柏人县有干山言山卫诗云出宿于干饮

饯于言是也

黑山

九州要记曰黑子昔居汲郡黑山采茯苓饵五百岁或

老或少

卷四十五 第 13a 页 WYG0893-0515a.png

魏志汉献帝初平二年黑山贼于毒白绕眭固等十万

魏志汉献帝初平二年黑山贼于毒白绕眭固等十万馀众以掠魏郡也又云一名青山

酒阳都女见而悦之遂留相奉侍阳都女眉生而连者也

土地十三州志云黑山险为逋逃薮

隋区子图志云周太祖讳黑因改黑山为青山也

雷公山

隋图经曰雷公山耆老传曰魏时黑山郡盗张燕等不

卷四十五 第 13b 页 WYG0893-0515b.png

立君长直以名号为称多髯者谓之髭公大声者谓之

立君长直以名号为称多髯者谓之髭公大声者谓之雷公时雷公贼保此山因以为名

鼓山

隋图经曰鼓山亦名涂山

宋承初古今山川记云鼓山如石鼓形二所南北相当

二鼓相去十里

魏都赋云神钲迢递于高峦是也齐末此鼓鸣未几云

卷四十五 第 14a 页 WYG0893-0515c.png

邺城有兵而齐灭隋文季年又鸣闻数百里也

邺城有兵而齐灭隋文季年又鸣闻数百里也隆虑山

隋图经曰隆虑山一名林虑在隋县西二十里山有三

峰南第一峰名仙人楼高五十丈下有黄花谷北岩出

瀑布水注成池黄花谷西北有洞穴去地十馀仞下有

小山孤竦谓之玉女岩高九百丈其山北一峰名举峰

其地有偏桥即抱犊山也南接大行北连恒岳

颜修内传曰桥顺字仲产有二子曰璋曰琮师事仙人

卷四十五 第 14b 页 WYG0893-0515d.png

卢子基于是隆虑山栖霞谷教二子清虚之术服飞龙

卢子基于是隆虑山栖霞谷教二子清虚之术服飞龙药一丸十年不饥魏文帝诗曰西山有双童岂亦谓

此也

鲜卑山

隋图经曰鲜卑山在柳城县东南

崔鸿十六国春秋慕容廆先代居辽左号曰东胡其后

雄昌与丐奴争盛秦汉之际为丐奴所败分保鲜卑山

因复以山为号也棘城之东塞外又有鲜卑山在辽西

卷四十五 第 15a 页 WYG0893-0516a.png

之西北一百里与此异山而同号

之西北一百里与此异山而同号大碣石山

地理志云大碣石山在右北平骊城西南王莽改曰揭

石也汉昭帝亦常登之以望钜海而勒其石今于此婉

转有石如埇道数十里当山顶望之大石如柱形往往

而见立于海之中潮水大至及潮波退不动不没不知

深浅世名之天桥柱也状若人造亦非人力所为岂昭

亦指此以为碣石也

卷四十五 第 15b 页 WYG0893-0516b.png

白狼山

白狼山郡国志曰白狼山一名鹿首山魏武于此逢狮子处(事见/兽部)

鸣鸡山

隋图经曰鸣鸡山在怀戎县东北本名磨笄山昔赵襄

子杀代王其夫人曰代已亡矣吾将何归遂磨笄于山

而自杀代人怜之为立祠因以名其山为磨笄山每夜

有野鸡群鸣于祠屋上故亦谓鸣鸡山

釜山

卷四十五 第 16a 页 WYG0893-0516c.png

后魏舆地图风土记曰洛城西北三里有釜山形似釜

后魏舆地图风土记曰洛城西北三里有釜山形似釜故以名之其下有舜祠瞽叟祠存焉

川乔山

山海经曰川乔山有黄帝祠大荒有轩辕台射者不敢

西向畏轩辕故也

大翮山小翮山

山海经曰大翮山小翮山有神庙昔王次仲年小入学

卷四十五 第 16b 页 WYG0893-0516d.png

而远常先到其师怪之谓不归使人候焉实在家等辈

而远常先到其师怪之谓不归使人候焉实在家等辈常见次仲捉一小棘木长三尺馀至著屋间欲取辄不

见及年弱冠变苍颉旧文为今𨽻书秦始皇时官务繁

多次仲为文简略赴急用之大嘉使徵不至始皇大怒

诏槛车送之次仲吟咏化为大鸟出车外翻然高飞徘

徊长引至于西门山落二翮因名之也

飞龙山

隋图经曰飞龙山又名封龙山

卷四十五 第 17a 页 WYG0893-0517a.png

十六国春秋前赵录云王俊遣祁弘率鲜卑讨石勒战

十六国春秋前赵录云王俊遣祁弘率鲜卑讨石勒战于飞龙山下勒师大败

又赵记云每岁有疾风雹雨东南而行俗传此山神女

为东海妇三石人犹存衣冠俱全具其北即张耳故墟

耳

无终山

隋图经曰无终山一名步阴山又名翁同山

卷四十五 第 17b 页 WYG0893-0517b.png

神仙传云仙人白仲理者辽东人也隐居无终山中合

神仙传云仙人白仲理者辽东人也隐居无终山中合神丹又于山中作金五千斤以救百姓即此山也

水经注云翁伯周末避乱遁无终山山前有泉水甚清

夏尝澡浴得玉澡架一双于泉侧

搜神记云无终山又有杨翁玉田昔雍伯雒阳人父母

终葬于无终山山高八十里上无水雍伯置饮有人就

饮与石一升令种之后玉生得白璧五双聘北平徐氏

而遂家焉

卷四十五 第 18a 页 WYG0893-0517c.png

燕山

燕山隋图经曰燕山在易县东南七十里岩侧有石鼓去地

百馀丈望之若数百石因左右梁贯之鼓东南有石人

援之状同击势云燕山石鼓鸣则有兵

龙山

隋图经曰龙山在易县西南三十里有龙山石上往往

有仙人及龙迹西郁谷有一地大如车轮春则风出东

夏出南秋出西冬出北有沙门法猛以夏日入其东穴

卷四十五 第 18b 页 WYG0893-0517d.png

见石堂石人欲穷诸穴便有一人厉声云法师有滞三

见石堂石人欲穷诸穴便有一人厉声云法师有滞三穴皆如东者不宜仍来见秽猛仍意不息不觉忽在

穴外也

孔山

水经注曰易水东经孔山北

隋图经曰孔山有孔表里通彻故名耳

太平御览卷四十五