卷二十八 第 1a 页 WYG0969-0510a.png

钦定四库全书

钦定四库全书图书编卷二十八

明 章潢 撰

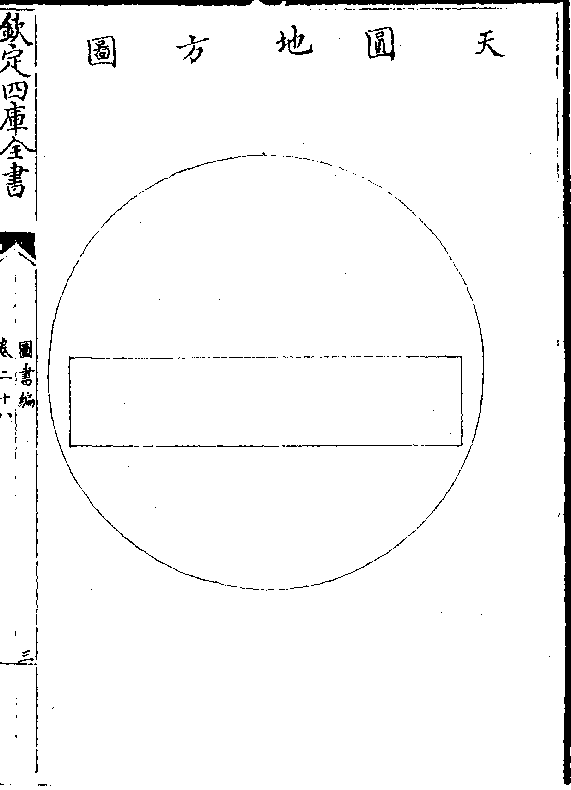

天圆地方图

古今言天地者不一方圆所以言其象玄黄所以言

其色健顺所以言其德覆载生成所以言其职卑高

上下所以言其位动静阖辟所以言其机阴阳刚柔

轻清重浊所以言其气与质也要之皆是也是故日

卷二十八 第 1b 页 WYG0969-0510b.png

月星辰莫非天水火土石莫非地故曰凡有气皆天

月星辰莫非天水火土石莫非地故曰凡有气皆天有形皆地然犹未免以二物分言之也其实天地一

也天无形而地之上虚空皆天也地之中所以发生

万物皆天之气也中庸曰天地之道可一言而尽其

为物不贰则其生物不测至哉言乎善观天地者须

默识其所以为物不贰而后可虽然羲皇仰观而俯

察尼父上律而下袭岂徒求之天地乎哉凡今之人

孰不戴天而履地也孰不圆首而方足也尽心于崇

卷二十八 第 2a 页 WYG0969-0511a.png

效卑法之道者几何人哉噫嘻天地为物不贰也天

效卑法之道者几何人哉噫嘻天地为物不贰也天地人之道可一言而尽亦曰为物不贰也人惟反身

以求之则参赞位育之道即于此乎在

卷二十八 第 3a 页 WYG0969-0511c.png

卷二十八 第 3b 页 WYG0969-0511d.png

黄帝曰地之为下否乎岐伯曰地为人之下大虚之

黄帝曰地之为下否乎岐伯曰地为人之下大虚之中者也帝曰冯乎岐伯曰大气举之也

天体之运有常度而无停机非有体也因星之所附

丽拟之为天之体耳观夫星之昏在东者及晓则西

坠昏所不见者至晓则东升东西转运有以验天体

之左旋矣然而北天之星未尝入地终夜可见其旋

转为甚窄窥之以管其间一星旋转尤密不出管中

者曰纽星纽星所在天体是为北极若南天之星虽

卷二十八 第 4a 页 WYG0969-0512a.png

终夜不常见而其旋转亦不远知为南极之所在而

终夜不常见而其旋转亦不远知为南极之所在而南极亦不动南北二极为天体之管辖其犹门之枢

车之轴与试以圆瓜譬之北极乃瓜顶联蒂之所南

极乃瓜末含花之所天之东西为最广则比瓜之腰

围北极高而南极下故北极之傍虽旋转而常在于

天南极之侧虽旋转而不出于地此又可验地在天

内天如鸡子地如内黄矣然天体极圆不类鸡子乃

取以为譬者非取其形之肖特以比天包地外而已

卷二十八 第 4b 页 WYG0969-0512b.png

以今譬之天体如鞠内盛半水而浮板水上板譬则

以今譬之天体如鞠内盛半水而浮板水上板譬则地也置物板上鞠虽外转板岂常动乎物远视之微

近视则大当午之日如盘盂出没之日如车轮岂非

午日为远耶或疑午日热为近殊不知日久照则热

不可以远近论也至于星度高升则密低垂则疏则

天顶远而四傍近固可知矣且天体圆如弹丸圆中

心六合之的也周围上下相距正等名曰天中从天

中直上至天顶名嵩高地平不当天半地上天多地

卷二十八 第 5a 页 WYG0969-0512c.png

下天少从地平之中直上自有天中之所或以为地

下天少从地平之中直上自有天中之所或以为地平正当天半者盖以周天三百六十五度馀四之一

仰视为一半星宿周度可见故以地中就为天中而

今以地中直以上自有天中之所者以日月之近大

而远小星之高密而低疏知之也然地平既在天半

之下而仰观止见周度之半者天远似乎低地平与

之相妨人目不可尽见也

古者以阳城为地中然非四海之中乃天顶之下以

卷二十八 第 5b 页 WYG0969-0512d.png

为地也论四海之中则昆崙为天下地平最高处东

为地也论四海之中则昆崙为天下地平最高处东则万水流东西则万水流西南北亦然其山距西海

三万馀距东海不及二万里则天下之地多在地中

以西地中之东则皆海也故四海之内不中于阳城

中于四海者乃天竺以北昆崙以西也若天之所覆

通地与海而言中则中于阳城仰观北极出地三十

六度南极入地亦三十六度北至朔方则北极出地

四五十度南极入地亦然南至二广则出入之度三

卷二十八 第 6a 页 WYG0969-0513a.png

十一又南至交广则出入之度二十而已天地之远

十一又南至交广则出入之度二十而已天地之远近非惟仰观不同而寒暑昼夜表景亦皆差别旧历

昼永极于六十刻昼短极于四十刻今授时历以验

于燕地稍偏北故其永至六十二刻短至三十八刻

盖偏南则长短较少偏北则所较最多夏则所较渐

多夏日出寅入戌其地近北冬日出辰入申其地近

南日近北则夏昼长而北方尤长夏夜短而北方尤

短日近南则冬夜长而北方尤长冬昼短而北方尤

卷二十八 第 6b 页 WYG0969-0513b.png

短而南方之昼夜长短则不较多也古者立八尺之

短而南方之昼夜长短则不较多也古者立八尺之表验日景短长地中夏至午景在表北约一尺六寸

地中冬至午景在北表约一丈三尺南至交广北至

铁勒等处验之景各不同然非特测之南北亦验之

东西帝尧分命羲和之官宅于四方是也然表用八

尺似失之短至元辛巳用表四丈允为定法是故表

短则景短差数难觉表长则景长差数易明而一寸

千里之差终未足据若土圭者虽古有其制然阳城

卷二十八 第 7a 页 WYG0969-0513c.png

地中已不无差若即八方偏地验之实有不可准者

地中已不无差若即八方偏地验之实有不可准者大抵偏东者早景疾而晚景迟午景先至偏西者早

景迟而晚景疾午景后期偏北者少其昼而景迟偏

南者多其昼而景疾蛮粤短景指南而子午反复则

又舛讹甚矣

天体周围皆三百六十五度四分度之一径一百二

十一度四分度之三凡一度为百分四分度之一即

百分中之二十五分也四分度之三即百分中七十

卷二十八 第 7b 页 WYG0969-0513d.png

五分也天左旋东出地上西入地下动而不息一昼

五分也天左旋东出地上西入地下动而不息一昼一夜行三百六十六度四分度之一(缘日东行一度/故天左旋三百)

(六十六度然后/日复出于东方)

地体径二十四度者其后半之势倾东南其西北之

高不过一度邵雍谓水火土石合而为地今所谓径

二十四度乃土石之体耳土石之外水接于天皆为

地体地之径亦得一百三十一度四分度之三也两

极南北上下枢是也北高而南下自地上观之北极

卷二十八 第 8a 页 WYG0969-0514a.png

出地上三十五度有馀南极入地下亦三十五度有

出地上三十五度有馀南极入地下亦三十五度有馀两极之中皆去九十一度三分度之一谓之赤道

横络天腹以纪二十八宿相距之度大抵两极正徐

昼夜循环斡旋天运自东而西分为四时寒暑所居

南北之中是为天心中气存焉其动有常不疾不徐

以子阴阳所以和此后天之太极也先天之太极造

天地于无形后天之太极运天地于有形其实非二

极也

卷二十八 第 8b 页 WYG0969-0514b.png

天地之道可一言而尽也其为物不贰则其生物不

天地之道可一言而尽也其为物不贰则其生物不测天地之道博也厚也高也明也悠也久也今夫天

斯昭昭之多及其无穷也日月星辰系焉万物覆焉

今夫地一撮土之多及其广厚载华岳而不重振河

海而不泄万物载焉今夫山一卷石之多及其广大

草木生之禽兽居之宝藏兴焉今夫水一勺之多及

其不测鼋鼍蛟龙鱼鳖生焉贷财殖焉

自古论天地孰有如中庸此章之亲切最详明哉

卷二十八 第 9a 页 WYG0969-0514c.png

邵子曰天圆而地方天南高而北下是以望之如倚

邵子曰天圆而地方天南高而北下是以望之如倚盖焉地东南下而西北高是以东南多水西北多山

也天覆地地载天天地相函故天上有地地上有天

邵子曰天何依依乎地地何附附乎天天地自相依附

程子曰凡有气莫非天凡有形莫非地 天地之中

理必相直则四边常有空阙处空阙处如何地之下

岂无天今所谓地者特如天中一物尔如云气之聚

以其久而不散也故为对凡地动者只是气动凡所

卷二十八 第 9b 页 WYG0969-0514d.png

指地者只是土土亦一物尔不可言地更须要知坤

指地者只是土土亦一物尔不可言地更须要知坤元承天是地之道也 天地动静之理天圜则须转动

地方则须安静南北之位岂可不定所以定南北者

在坎离也坎离又不是人安排得来莫非自然也

天地之化一息不流疑其速也然寒暑之变甚渐

冬至之前天地闭塞可谓静矣日月运行未尝息也

则谓之不动可乎故曰动静不可离 天主施成之

者地也 天地生物之气象可见而不可言善观于

卷二十八 第 10a 页 WYG0969-0515a.png

此者必知道也 地气不上腾则天气不下降天气

此者必知道也 地气不上腾则天气不下降天气降而至于地地中生物者皆天气也惟无成而代有

终者地之道也

致堂胡氏曰夫天非若地之有形也自地而上无非

天者昔人以积气名其象以倚盖名其形皆非知天

者庄周氏曰天之苍苍其正色邪言天无色也无色

则无声无臭皆举之矣日月星辰之系乎天非若山

川草木之丽乎地也著明森列躔度行止气机自运

卷二十八 第 10b 页 WYG0969-0515b.png

莫使之然而然者无所托也若其有托则是以形相

莫使之然而然者无所托也若其有托则是以形相属一丽乎形能无坏乎

朱子曰天运不息昼夜辊转故地𣙜在中间使天有

一息之停则地须陷下惟天运转之急故凝结得许

多渣滓在中间地者气之渣滓也所以道轻清者为

天重浊者为地 天包乎地天之气又行乎地之中

故横渠云地对天不过 问天地之所以高深曰天

只是气非独是高只今人在地上便只是如此高要

卷二十八 第 11a 页 WYG0969-0515c.png

之连地下亦是天又云世间无一个物事大故地恁

之连地下亦是天又云世间无一个物事大故地恁地大地只是气之渣滓故厚而深也 问康节天地

自相依附之说某以为此说与周子太极图程子动

静无端阴阳无始之义一致非历家所能窥测曰康

节之言大体固如是矣然历家之说亦须考之方见

其细密处如礼记月令疏及晋天文志皆不可不读

也

西山真氏曰按杨倞注荀子有曰天无实形地之上

卷二十八 第 11b 页 WYG0969-0515d.png

空虚者皆天也

空虚者皆天也按天圆地方人皆知之然天之圆者气之运也固流

行于地之四周地之方者质之凝也实在天范围之

内邵子谓天地自相依附程子谓地者特中天一物

朱子谓地者气之渣滓俱为确论惟岐伯大气举之

一语则尤精也虽然乾统天坤顺承天欲穷天地者

须穷天地之原如文中子所谓圆者动方者静见天

地之心其果然欤

卷二十八 第 12a 页 WYG0969-0516a.png

张子正蒙曰地物也天神也物无踰神之理顾有地

张子正蒙曰地物也天神也物无踰神之理顾有地斯有天若其配然耳地有升降日有脩短地虽凝聚

不散之物然二气升降其间相从而不已阳日上地

日降而下者虚也阳日降地日进而上者盈也此一

岁寒暑之候也至于一昼夜之盈虚升降则以海水

潮汐验之为信然间有大小之差则系日月朔望其

精相感

黄瑞曰此段地有升降日有脩短及證以海水潮汐

卷二十八 第 12b 页 WYG0969-0516b.png

之候皆用旧说今考先儒皆谓地在天中水环地外

之候皆用旧说今考先儒皆谓地在天中水环地外四游升降不越三万里春游过东方五千里其下降

如其数秋游过西方五千里其上升如其数夏游在

南故日在其上冬游过北故日在其南此冬夏昼夜

之长短因地有升降而然人处地上如在舟中但见

岸之移而不见舟之转也至于论潮则谓天包水水

承地而一元之气升降于太空之中地势水力与元

气相为升降气升而地沉则海水溢上而为潮气降

卷二十八 第 13a 页 WYG0969-0516c.png

而地浮则海水缩而为汐一昼一夜阴阳之气再升

而地浮则海水缩而为汐一昼一夜阴阳之气再升再降故一日之间潮汐皆再其说与地有四游相为

表里然以浑天观之天形斜倚半在地上北极出地

三十六度其南五十五度正当地之中又其南十二

度为夏至之日道天在地上最高故昼长又其南二

十四度为春秋分之日道天在地上稍低故昼夜平

又其南二十四度为冬至之日道天在地上最低故

昼短其南下入地才三十一度而已此昼夜长短乃

卷二十八 第 13b 页 WYG0969-0516d.png

天体高低自然之理非因地之升降也潮汐消长则

天体高低自然之理非因地之升降也潮汐消长则惟余襄公海潮图序最明盖潮之消息皆系于日月

临卯酉则潮涨乎东西月临子午则潮平乎南北昼

夜之运日行一度月行十三度有奇故太阴西没之

期常缓于太阳六刻有奇潮信之来率亦如是自朔

至望常缓一夜潮自望至晦复缓一昼潮朔望前后

月行差疾故晦前三日潮势长朔后三日潮势大亦

如之月弦之际月行差迟故潮之出来势亦稍小一

卷二十八 第 14a 页 WYG0969-0517a.png

月则潮盛于朔望之后一岁则潮盛于春秋之中春

月则潮盛于朔望之后一岁则潮盛于春秋之中春夏昼长潮常大秋冬夜长潮常大盖岁之有春秋犹

月之有朔望天地之常数也此潮之消息乃系之日

之进退亦非因地之浮沉也张子特用旧说而未之

易耳

晋人谓昆崙山乃天下之最高者其东面中原所以

江淮河汉之水皆东流其西面西域诸国所以流沙

以西之水皆西流南自吐蕃两广水皆南向北自沙

卷二十八 第 14b 页 WYG0969-0517b.png

漠虎林以至海都木钵地势渐低水皆北向然此亦

漠虎林以至海都木钵地势渐低水皆北向然此亦举其人力之所通者言之耳若以是为尽窥天地则

吾不知也盖造化之妙无穷耳目之力有限以有限

窥无穷则有限者易穷而无穷者难限譬之蚁焉生

于穴长于穴游于墙屋聚于累土而曰墙屋足以尽

天累土足以尽地可乎异氏九天之说既成虚妄世

儒蠡测之言博而寡要盖人生天地如鱼在水而不

知有水是以日月之外圣人不能范围之而作历日

卷二十八 第 15a 页 WYG0969-0517c.png

月之内圣人不能不损益之而成岁

月之内圣人不能不损益之而成岁天地二仪一也日月二曜一也阴阳二气一也天统

地日统月阳统阴元气至明而纯阳也精萃为日神

运为天往来屈伸动静为寒暑寒暑之交为四时一

日之间有四时之候是以混沌开辟亦有四时之候

四时一也混辟无穷而元气不改也

天地一气尔气化生水水中滓浊积而成土土遂成

山川土之刚者成石而金生焉土之柔者成木而火

卷二十八 第 15b 页 WYG0969-0517d.png

生焉五行具万物生而变化无穷矣

生焉五行具万物生而变化无穷矣天地总论

易道乾一而实故以质言而曰大坤曰二虚故以量

言而曰广朱子谓此两句说得极分晓盖曰以形言

之则天包地外地在天中所以说天之质大以理与气

言之则天之气却在地之中地尽承受得天之气所

以说地之量广天只是个物事一故实从里面便实

出来流行发生只是一个物事所以说乾一而实地

卷二十八 第 16a 页 WYG0969-0518a.png

虽坚实然却虚天之气流行乎地之中皆从里面发

虽坚实然却虚天之气流行乎地之中皆从里面发出来所以说坤二而虚用之行地如肺形虽硬而中

本虚故阳气升降乎其中无所障碍虽金石也透过

去地便承受得这气发育万物要之天形如一个鼓

鞲天便是那个鞲外面皮壳子中间包得许多气开

阖消长所以说乾而一实地中间尽是这气来往升

降缘中间虚故容得这气来往升降以其包得地所

以说其质之大以其容得天之气所以说其量之广

卷二十八 第 16b 页 WYG0969-0518b.png

非是说地之形有尽故以量言也只是说地尽容得

非是说地之形有尽故以量言也只是说地尽容得天之气所以说地之广耳今历家用律吕候气其法

最精气之至也分寸不差便是这气都只地中透出

来如十一月冬至用黄钟管距地九寸以葭灰实其

中至之日气至灰去晷刻不差

天空虚而其状与鸡卵相似地局定于天中则如鸡

卵中黄地之上下四围盖皆虚空处即天也地所以

悬于虚空而亘古不坠者天行于外昼夜旋转而无

卷二十八 第 17a 页 WYG0969-0518c.png

一息停也天北高南下而斜倚故北极出地三十六

一息停也天北高南下而斜倚故北极出地三十六度黄道周匝于天腹日月则行于虚空之中而昼夜

不离黄道隋书谓日入水中妄也水由地中行不离

乎地地之四表皆天安得有水谓水浮天载地尤妄

也冬至之日昼则近南极而行在天之南方而阳气

去人甚远故寒夜则潜于地底之虚空而阳气正在

人之足下所以井泉温夏至之日昼则近北极而行

正在人之顶上而阳气直射于下故热夜潜于地外

卷二十八 第 17b 页 WYG0969-0518d.png

在北方之虚空处而阳不在地底所以井泉冷万物

在北方之虚空处而阳不在地底所以井泉冷万物春而生夏而长由地底太阳之气自下蒸上也秋而

收冬而藏由太阳之气去地底以渐而远也此理昭

然而昧者自不知耳

天外论

邵康节曰天何依依乎地地何附附乎天天地何所

依附曰自相依附自斯言一出宋儒标榜而互赞之

随声而妄衍之朱子遂云天外更须有躯壳甚厚所

卷二十八 第 18a 页 WYG0969-0519a.png

以固此气也天岂有躯壳乎谁曾见之乎既自撰为

以固此气也天岂有躯壳乎谁曾见之乎既自撰为此说他日遂因而实之曰北海只挨著天壳边过似

曾亲见天壳矣自古论天文者宣夜周髀浑天之书

甘石洛下闳之流皆未尝言非不言也实所不知也

若邵子朱子之言人所不言亦不必言也人所不知

亦不必知也人所不问亦不必问也庄子曰六合之

外圣人存而不论此乃切要之言孰谓庄子为虚无

异端乎元人赵缘督治稍正邵子之诞而今之俗儒

卷二十八 第 18b 页 WYG0969-0519b.png

已交口议之又丘长春世之所谓神仙也其言曰世

已交口议之又丘长春世之所谓神仙也其言曰世间之事尚不能究况天外之事乎由是言之则庄子

长春乃异端之正论而康节晦翁之言则吾儒之异说

矣本朝刘伯温古甘石洛下之流其言曰天有极乎

极之外何物也天无极乎凡有形必有极理也势也

是圣人所不能知耳非不言也故天之行圣人以历

纪之天之象圣人以器验之天之数圣人以算穷之

天之理圣人以易究之天之所閟人无术以知之若

卷二十八 第 19a 页 WYG0969-0519c.png

惟此耳今不曰不知而曰不言是何好胜之甚也呜呼

惟此耳今不曰不知而曰不言是何好胜之甚也呜呼伯温此言其确论乎其曰好胜者盖指宋儒之论天者

予尝言东坡诗不识庐山真面目只缘身在此山中

盖虚于物之外方见物之真也吾人固不出天地之

大何以知天地之真实欤且圣贤之学切问近思亦

何必天外之事耶

天地东西南北温凉寒暑

帝曰天不足西北左寒而右凉地不满东南右热而

卷二十八 第 19b 页 WYG0969-0519d.png

左温其故何也岐伯曰阴阳之气高下之理太少之异

左温其故何也岐伯曰阴阳之气高下之理太少之异也东南方阳也阳者其精降于下故右热而左温西北

方阴也阴者其精升于上故左寒而右凉是以地有高

下气有温凉寒凉者胀下之温热者疮汗之下之则胀

已汗之则疮已此腠理开闭之常太少之异耳(援西北/与东南)

(言其大也夫以气候验之中原地形所居者悉以居/高则寒处下则热试观之高山多雪平川多雨高山)

(多寒平川多热可徵矣中华之地凡有高下之大者/东西南北各三分也其一者自汉蜀江南至海也二)

(者自汉江北至遥平县三者自遥平北山北至蕃界/北海也故南方大热中分寒热兼半北分大寒南北)

卷二十八 第 20a 页 WYG0969-0520a.png

(分外寒热尤极大热之分其寒徵大寒之分其热徵/然其登步极高山顶则南面北面寒热悬殊荣枯倍)

(分外寒热尤极大热之分其寒徵大寒之分其热徵/然其登步极高山顶则南面北面寒热悬殊荣枯倍)(异也又东西高下之列亦三矣其一者自汧源县西/至沙州二者自开封县西至汧源县三者自开封县)

(东至沧海也故东分大温中分温凉兼半西分大凉/大温之分其寒五分之二大凉之分其热五分之二)

(温凉分外温凉尤极变为火寒火暄也约其大凡如/此然九分之地寒极于东北热极于西南九分之地)

(其中有高下不同地高处则寒下处则燥此一分之/中小异也若大而言之是则高下之有一也何者中)

(原地形西高北高东下南下今百川满凑东之沧海/则东西南北高下可知一为地形高下故寒热不同)

(二则阴阳之气有少有多故表温凉之异尔今以气/候验之乃春气西行秋气东行冬气南行夏气北行)

(以中分校之自开封至汧源气候正与历候同以东/行校之自开封至汧源每一百里秋气至晚一日春)

卷二十八 第 20b 页 WYG0969-0520b.png

(气发早一日西行校之自汧源县西至蕃界碛石其/以南向及北东南者每四十里春气发晚一日秋气)

(气发早一日西行校之自汧源县西至蕃界碛石其/以南向及北东南者每四十里春气发晚一日秋气)(至早一日北向及东北西南者每一十五里春气发/晚一日秋气至早一日南行校之川行有北向及东)

(北西南者每五百里行新校正云按别本作十五里/阳气行晚一日阴气 早一日南向及东南西北川)

(每一十五里热气至早一日寒气至晚一日广平之/地每五十里阳气发早一日寒气至晚一日北行校)

(之川行有南向及东南西北者每二十五里阳气行/晚一日阴气行早一日北向及东北西南川每一十)

(五里寒气至早一日热气至晚一日广平之地则每/二十里热气行晚一日寒气至早一日大率如此然)

(高处峻处冬气常在平处下处夏气常在观其雪零/革茂则可知矣然地土固有弓形川蛇形川月形川)

(地势不同生杀荣枯地同而天异凡此之类有离向/丙向巽向乙向震向处则春气早至秋气晚至早晚)

卷二十八 第 21a 页 WYG0969-0520c.png

(校十五里有丁向坤向庚向兑向辛向乾向坎向艮/向处则秋气早至春气晚至早晚亦校二十日是所)

(校十五里有丁向坤向庚向兑向辛向乾向坎向艮/向处则秋气早至春气晚至早晚亦校二十日是所)(谓带山之地也审观向背气候可知寒凉之地腠理/开少而闭多闭多则阳气不散故适凉寒腹必胀也)

(温热之地腠理开多而闭少开多则阳气散故往湿/气之地皮必疮也下之则中气不馀故胀已汗之则)

(阳气外泄/故疮愈)

天地运旋变化

天体东南西北经纬三十五万七千里每一方距八

万九千二百五十里自地至上八万里以日照阳城

之半为中乃天体正圆也以古法算之南极七十二

卷二十八 第 21b 页 WYG0969-0520d.png

度隐而不见谓之下规北极七十二度见而不隐谓

度隐而不见谓之下规北极七十二度见而不隐谓之上规每度比人间二千九百三十里七十一步二

尺七寸四分总而算之每度皆三千里自下度之每

度如日轮之大三百六十五周络四方以行七政虽

位分四方体无定常旦暮视中星以知方所其体健

而不息其行如璧周旋自东运至南自南运至西自

西运而入北自北运而出东推行以序渐积寒暑以

成岁功二仪随以出没五纬随以伏留列舍随以隐

卷二十八 第 22a 页 WYG0969-0521a.png

见七政非不行也天行速而七政行缓如负戴以周

见七政非不行也天行速而七政行缓如负戴以周运也夫天一气也气分东南为阳而日随阳升于东

南气分西北为阴而日随阴入于西北盖东南阳气

盛于自然故日出于东方阳谷炽于南方明都而显

丽于正昼西北阴气盛于自然故日入于西方昧谷

藏于北方幽都而晦伏于半夜炎夏天道南行阳盛

之方日出寅入戌以阳盛于阴日影随长穷冬天道

行北阴盛之方日出辰入申以阴盛于阳日影随短

卷二十八 第 22b 页 WYG0969-0521b.png

春秋行于正中日出卯入酉而影随停且南为明都

春秋行于正中日出卯入酉而影随停且南为明都天体所见日月五星至是明显北为幽都天体所藏

日月五星入是隐晦两都各异天体一也日月五星

入幽都阴气之极所以不明非天入于地也若天入

地则地中为日月所照而明何得名地为幽都壤欤

雨出天气霜雪肃寒皆自天降盖天体阳而其用阴

也云出地气风烟蒸郁皆自地出盖地道阴而其用

阳也天不足于西北则阳弱而阴盛西北之化常多

卷二十八 第 23a 页 WYG0969-0521c.png

风寒地厚天低日气易及乃生其和以成万物地不

风寒地厚天低日气易及乃生其和以成万物地不足于东南则阴弱而阳盛东南之化常多炎热江南

陂湖水泉所聚四五月时阳气上蒸其水脉时复为

雨化为寒热方得其中乃成万物且春首三阳上出

天地气相交通近水则阳蒸水气以成烟雾近卤则

阳蒸卤气以成云霭近山则阳蒸山气以成昏霾皆

笼日蔽天春夏则东南气如烟火秋冬则西北气如

暝此天道化令之常皆无关于休咎也

卷二十八 第 23b 页 WYG0969-0521d.png

天地只是阴阳二气

天地只是阴阳二气程子曰天地一气而已分阴分阳便是两物

张子曰气坱然太虚升降飞扬未尝止息虚实动静

之机阴阳刚柔之始浮而上者阳之清降而下者阴

之浊其感遇聚散结为风雨为雪霜山川之融结糟

粕煨烬无非教也游气纷扰合而成质者生人物之

万殊其阴阳两端循环不已者立天地之大义 又

曰造物所成无一物相肖者以是知万物虽多其实

卷二十八 第 24a 页 WYG0969-0522a.png

无一物无阴阳者以是知天地变化二端而已又曰

无一物无阴阳者以是知天地变化二端而已又曰两不立则一不可见则两之用息 又曰一故神两

故化两者阴阳消长进退

邵子曰阴以阳为体阳以阴为体 又曰气自子至

午为升自午至子为降子至寅地中升于地上卯至

巳地中升于天中午至申天中降于地上酉至亥地

上降于地中

朱子曰太极分开只是两个阴阳都括尽天下事物

卷二十八 第 24b 页 WYG0969-0522b.png

易不离阴阳千变万化只是两个阴气流行则为阳

易不离阴阳千变万化只是两个阴气流行则为阳阳气凝聚则为阴只这一气消长进退做出古今天

地间无限底事来

唐孔氏曰阴荫也阴气在内奥荫阳扬也阳气在外

发扬㐲羲见阴阳之数画一奇以象阳画一偶以象

阴阳一而施阴两而承本一气也生则为阳消则为

阴二者一而已阳来则生阳去则死万物生死主乎

阳则归之于一也盖天地是劈初阴阳之气结成立

卷二十八 第 25a 页 WYG0969-0522c.png

其大者以为之主便是个胚朴子然后为父为母生

其大者以为之主便是个胚朴子然后为父为母生人生物千变万化皆不出此所以充塞宇宙何莫非

阴阳之气都那两个物事不得造化之初以气造形

故阴阳生天地以形寓气故天地转阴阳汉董仲舒

始推出阴阳为儒者宗是故儒者知阴阳则知天地

而万事万物无馀奥矣

天地所以为天地论

虚谷问云有天然后有地有天地然后有五行地固

卷二十八 第 25b 页 WYG0969-0522d.png

不能敌天之大水亦不当过地之多以意推之天形

不能敌天之大水亦不当过地之多以意推之天形之内皆气也地体浮于天气之中天气贯于地体之

中海至深至阔犹有地以为之底流至于无地之处

则无底而天下之水皆入于天地之气日一夜一昼

行地一次所以助天之气涸其水以归于无似胜乎

沃焦尾闾之说鲁斋答云予儿时侍东里叶公知天

者也问乘楂之事谓水从海逆入天河循环天地中

只是许多水往往来来不然水溢无去处则天下浸

卷二十八 第 26a 页 WYG0969-0523a.png

杀公笑而不答有客从傍代对谓海有沃焦石水至

杀公笑而不答有客从傍代对谓海有沃焦石水至一吸而乾有尾闾穴水至一泄而尽愚曰吸与泄有

限而水无穷终不之信及阅隋志谓阳精炎职入水

则竭百川归注足以相补故旱不灭而浸不溢此说

固善又遗了气而说未莹今先生不取沃焦尾闾而

取日众瞆俱醒真名言也然愚犹又即水与气之说

以求印證焉葛洪释天曰地居天内天大而地小表

里有水天地各乘气而浮此以水与气并言也何承

卷二十八 第 26b 页 WYG0969-0523b.png

天曰天形正圆而水居其半地中高外卑水周其下

天曰天形正圆而水居其半地中高外卑水周其下日东出旸谷西入濛汜亦曰咸池四方皆水故云四

海此专以水言也虞耸曰天形穹窿如鸡子幕其际

周接四海之表浮于元气之上譬如覆奁于水而奁

不没气充其中也邵子曰其形也有涯其气也无涯

程叔子曰有气莫非天岐伯对黄帝问曰大气举之

皆以气言者也愚谓言水不言气水从何生言水与

气而不言日二者何从消长合而论之水也气也日

卷二十八 第 27a 页 WYG0969-0523c.png

也三者相与循环于无穷此天地之所以为天地也

也三者相与循环于无穷此天地之所以为天地也诸儒论天地总说

或问天地之形邵子依附之说是矣朱子之说何如

朱子说天地间只有阴阳二气只一个磨来运去磨

得急了拶得许多渣滓在里面无出处便结成地在

中央气之清者便为天为日月为星辰又说天初生

想只是水火二者水之滓脚便成地今登高而望群

山皆为波浪之状只不知因甚么时凝了初间极软

卷二十八 第 27b 页 WYG0969-0523d.png

后来方凝得硬又说五峰所谓一气大息震荡无垠

后来方凝得硬又说五峰所谓一气大息震荡无垠海宇变动山勃川湮人物消尽旧迹大灭是谓洪荒

之世尝见高山有螺蚌壳或生石中此石即旧日之

生螺蚌即水中之物下者却变而为高柔即变为刚

此数条通说错了以朱子前说恰似天才初生这一

番至五峰螺蚌之说犹可笑也鸿荒之世至宋不知

几千万年矣尚有螺蚌哉此朱子笃信之过也殊不

知天地乃无始无终者也止有一明一暗耳明了又

卷二十八 第 28a 页 WYG0969-0524a.png

暗暗了又明所谓万古者一日之气象是也到得暗

暗暗了又明所谓万古者一日之气象是也到得暗时虽然昏黑不曾坠败就似人间睡着一般其气尚

流通人睡着之时人虽不知然气息一呼一吸未有

一息之停是以知天地虽昏黑其呼吸未尝停也月

何为昏黑也为无阳也盖天地到了戌亥纯是一团

阴气通是此阴气烟雾塞了日通无光然虽昏黑天

地之形质未尝败坏春华秋实之草木并凡有血气

者皆不生了至阳生天依旧开了以天属阳故也天

卷二十八 第 28b 页 WYG0969-0524b.png

虽开然阳尚微至寅之时三阳开泰天地交搆所以

虽开然阳尚微至寅之时三阳开泰天地交搆所以依然春华秋实生起血气之物来

天地总占

惟天为大惟君最尊政教兆于人理祥变见于天文

行有玷缺则日象显示天有妖孽则德宜日新确乎

在上而晶明者天之体也隤乎在下而安静者地之

形也地土忽陷万民离散天色忽变兵戈来侵天裂

是谓阳不足君弱政乱而土裂地震是谓阴有馀臣

卷二十八 第 29a 页 WYG0969-0524c.png

专民扰而兵兴地鸣有声天子失国政天鸣有声至

专民扰而兵兴地鸣有声天子失国政天鸣有声至尊有忧惊天雨草缘信衰所致地生毛人劳兵起之

徵地成泉大水而兵乱天雨石大战而君凶天阴晦

而不雨者内乱阴谋图议地坼裂而有声者大兵失

土不宁山鸣乃有大乱天鼓乃有暴兵地燃乃专恣

自灾之害天火乃虚伪侈靡之戒民无禄而禄不肖则

天雨以土霾贤灭而用小人则地生乎光怪下人将

起也踊土如山贵臣将死也木冰而介雨雹雨霰四

卷二十八 第 29b 页 WYG0969-0524d.png

裔侮而臣后专山徙山崩社稷亡而君道坏雨羽则

裔侮而臣后专山徙山崩社稷亡而君道坏雨羽则人相残食雨毛则兵徭不息雨金铁残酷之由雨螽

螟贪苛之致雨血则君不亲于民雨肉则天不享其

德有暴政则天威成灰多阴谋则天雨成墨雨釜甑

岁穰之徵降爵锡易王之异雨物则其野大兵雨水

则其分大疫无云而雨者封拜无功不时而雨者贼

臣将起霜雪之降苟非其时政在大臣而不在辟

天文地理合论

卷二十八 第 30a 页 WYG0969-0525a.png

尝闻之易大传曰天尊地卑乾坤定矣夫以尊卑定

尝闻之易大传曰天尊地卑乾坤定矣夫以尊卑定乾坤言乎其位之莫同也而又曰天地絪缊万物化

生乾道成男坤道成女乃谓其原于乾坤焉既又曰

在天成象正也成形变化见矣言乎其象之莫一也

而又曰易简而天下之理得而成位乎其中矣又谓

其合德乎乾坤焉何哉噫吾知之矣天地之间一气

而已而位不与焉一理而已而象不与焉盖相感者

此气也而相孚者亦此气也始生者此理也而终合

卷二十八 第 30b 页 WYG0969-0525b.png

者亦此理也知大易之旨而后可以论于理气之精

者亦此理也知大易之旨而后可以论于理气之精达于三才之奥矣今夫天有二极星官有是言也其

言曰南极入地下三十六度常隐不见北极出地上

三十六度常见不隐彼何以知其出入隐见哉以浑

仪之象知之也仪浑之制昉见伏羲而北极之高下

日景之短长星间之广狭南北东西之方隅咸于是

乎取象焉斯其为制也远矣地有两界唐志有是言

也其言曰自三危至朝鲜为北界以限外裔自岷山

卷二十八 第 31a 页 WYG0969-0525c.png

至瓯闽为南界以限蛮夷彼何以知其南北界限哉

至瓯闽为南界以限蛮夷彼何以知其南北界限哉以江河之会知之也江河之原论自僧一行北首雍

州达为济渎谓之胡门南首梁州达于荆扬谓之越

门皆有所考而准焉斯其于术也精矣夫二极两界

若是乎其高且下也然星土九州之属见于保章氏

所载者郑康成谓其有相系之义焉山川列宿之验

见于法象志所配者李淳风谓其有相应之机焉清

宁奠位一气相承而何有于高下为哉中国居于二

卷二十八 第 31b 页 WYG0969-0525d.png

极南界之中又若是乎其大且小也然中州清淑之

极南界之中又若是乎其大且小也然中州清淑之气降于山川固不特如嵩高所云也真精不杂之神

禀于阴阳又不特如载记所论也符枢在我司命出

焉而何有于大小为哉夫高下远迩者位也而位属

方隅几微相感者气也而气通冥极君子不取其位

之相悬而惟取其气之相协于是而推步考测有宣

夜周髀浑天之三家焉分星布位有岁星主祀缠次

之三说焉司天有考则王朴发敛四篇欧阳所取以

卷二十八 第 32a 页 WYG0969-0526a.png

附之史者是也指掌有图则苏轼聚古今列国可见

附之史者是也指掌有图则苏轼聚古今列国可见者为图后儒间取之以首于经者是也是数子也观

象制历则浑天为几分节论道则王朴为近其他见

亦不过蠡测之知耳而亦恶能尽夫明白显易之天

耶阴阳之三合吾知其本于天而化于阴阳也洪水

之降洞吾知其水退而高者为坟下者为窞也西北

多山故谓天极之加东南多水故谓地维之折水势

尽而沃焦尾闾之消烁则曰东流所以不溢也鹑火

卷二十八 第 32b 页 WYG0969-0526b.png

加诸午位日月五星随天而转则曰天地三光之所

加诸午位日月五星随天而转则曰天地三光之所以合而顺轨也之数义也荒诞怪漫则离骚之天问

虽不经而据理消详则朱子之注释为有见其他诸

问固皆齐谐之所志者也而亦何所窥于杳冥莫测

之精乎夫小大方圆者象也而象属有形孚合潜通

者理也而理入无朕圣人不泥其象之相违而取其

理之相洽于是而考星宿之行列焉使夫二千五百

之可见者皆得以顺其轨而左旋也循日月五星之

卷二十八 第 33a 页 WYG0969-0526c.png

常道焉使夫遵黄道而历天阶者皆得以受事于太

常道焉使夫遵黄道而历天阶者皆得以受事于太微也起于天稷没于析木此云汉之升沉也吾识之

而分野可定矣绕地左旋一日一周此周天之运行

也吾稽之而七政可齐矣噫铜浑转象玉表求中久

矣夫天道之难测也而圣人直以此心之理自然之

数知之则失范围之德其真有以植夫天之维乎弼

成五服则侯甸绥要荒之所由分区别华夷则鞮象

寄译之所由设而王制职方之训其举乎审方以官

卷二十八 第 33b 页 WYG0969-0526d.png

人故百职不旷任土以作贡故九赋惟供而周官禹

人故百职不旷任土以作贡故九赋惟供而周官禹贡之制其举乎守国莫先于封建也则裂天下之土

以封天下之贤兴利莫要于井田也则审百物之宜

以成四方之利疆域明而树畜育矣取诸月令以协

时序之中本诸王道以臻远迩之化经纬明而万方

朝矣噫玄圭锡命玉版献王久矣夫地道之难奠也

而圣人直以所性之理当然之道行之然则裁成之

教其真有以肇天地之纪乎大抵天地设位则圣人

卷二十八 第 34a 页 WYG0969-0527a.png

成能人极之功固本于二仪之奠而参赞之妙又岂

成能人极之功固本于二仪之奠而参赞之妙又岂出于谋猷政事之外哉易曰仰以观于天文俯以察

于地理是故知幽明之故鬼神之情状此圣人知天

之智穷理之事非天下之至精其孰能与于此

星野合论

今夫天气也而成文地形也而有理形不得不散而

为气气不得不聚而成形星辰者地之精气上发于

天者也天有三垣旁列四隅天中极星昆崙之墟也

卷二十八 第 34b 页 WYG0969-0527b.png

天门明堂太山之精也岍岐雷首太岳砥柱东方之

天门明堂太山之精也岍岐雷首太岳砥柱东方之宿也而苍龙奠位于左矣太行常山碣石朱圉北方

之宿也而玄武奠位于后矣鸟鼠太华熊耳桐柏西

方之宿也而白虎奠位于右矣荆山大别岷衡九江

南方之宿也而朱雀奠位于前矣星官之书自黄帝

始嗣是而钦若天象者代不乏人顾金绳玉策之书

不可得而窥也所可传者天有十二次而日月躔焉

地有十二野而郊圻画焉自今观之雍主魁冀主枢

卷二十八 第 35a 页 WYG0969-0527c.png

青兖主机而扬徐荆梁豫莫不有主焉此系之北斗

青兖主机而扬徐荆梁豫莫不有主焉此系之北斗者也岁星主齐吴荧惑主楚越辰星主燕赵代而镇

而金亦莫不有主焉此系之五星者也角亢寿星郑

也氐房心大火宋也尾箕析木燕也斗牛星纪吴越

也女虚危玄枵齐也室璧娵訾卫也奎娄降娄鲁也

胃昴毕大梁赵也觜参实沈晋也井鬼鹑首秦也柳

星张鹑火周也翼轸鹑尾楚也此系之二十八宿者

也星有七州有九兖青徐扬并属二州此七星所以

卷二十八 第 35b 页 WYG0969-0527d.png

主九州而七国亦在其中矣然方隅躔次东西南北

主九州而七国亦在其中矣然方隅躔次东西南北每每相背者则贾公彦谓古者受封之月岁星所在

之辰其国属焉似也然有封国自有分星非因封国

而始有虞夏秦汉郡国废置有前后狭广之不齐则

岁之所在不可执泥以为常晋属实沈者高辛之子

主祀参星宋属大火者阏伯之墟主辰似也然齐属

玄枵逢公托食既非所主之国而吴越同次燕陈共

分又非所祀之专则主祀之说亦未敢以为然矣善

卷二十八 第 36a 页 WYG0969-0528a.png

乎唐一行有言星土以精气相属而不系乎方隅其

乎唐一行有言星土以精气相属而不系乎方隅其占以山河为限而不系乎州国庶几为可近焉故地

有水火木金土之形天有水火木金土之星一形一

象交而精气自属非如地在北而分星之在天者亦

居北地在南而分星之在天者亦居南也同一中星

也一则取义之不同盖星适昏中则以星言如星虚

星昴是也星不当中则以次言如尾火是也次不当

中而适界乎两次之间则以象言如星鸟是也一则

卷二十八 第 36b 页 WYG0969-0528b.png

所举之不同者盖书言分至之所中月之本也故春

所举之不同者盖书言分至之所中月之本也故春夏举鸟火秋冬举虚昴是也月令言昏旦之所见月

之中也故春夏举弧亢秋冬举牛璧是也夫天之高

也星辰之远也观纬而审机祥者恒推天以合人然

天之理即人之理也因机祥而修德政者当以人而

合天何者民之丽乎土犹星之丽乎天也君之统乎

民犹北极之统乎星也古之圣人有见乎此道之所

在固尝以经法天矣而犹察昏见之辰知缓急之序

卷二十八 第 37a 页 WYG0969-0528c.png

观鸟中则授民以种稷之时焉观火中则授民以种

观鸟中则授民以种稷之时焉观火中则授民以种黍之时焉观虚中则授民以种麦之时焉观昴中则

授民以伐木之时焉而顺五行以理阴阳又刚克柔

克迭用以出治焉始之乎情性之正著之乎事为之

施措之乎悠久之道动之乎气机之间则天不爱道

地不爱宝河出图而洛出书矣此岂无自而然哉若

宋有善言而退舍齐无秽德而可穰非无一事之徵

终为适然之数未敢以为应天之实也

卷二十八 第 37b 页 WYG0969-0528d.png

星度职方合论

星度职方合论周礼冯相保章氏司天察变皆有定职不可易也自

是而后各国代有其官而占测之法往往见诸史册

至汉诸家滥觞愈极矣且自星度言之灵宪论曰中

外常明者百有二十四可明者三百二十为星二千

五百微星之数万有一千二百五十庶物蠢动咸有

系命而星之变昭焉三垣之外有中星者圣人南面

视四时之中以布政者也详著于尚书鸟火虚昴之

卷二十八 第 38a 页 WYG0969-0529a.png

四宿而月令之中星与大统之中星又不同焉观孔

四宿而月令之中星与大统之中星又不同焉观孔颖达之疏陈详道之书可见矣至于经星则二十八

宿之分罗四方而奠其位纬星则太白辰星镇岁荧

惑之别尽周天以稽其行经则随天而纬则顺度荧

惑者迭见是咎之方尤难豫定者也至若瑞星出于

隋志景星周伯含誉格泽是也而中兴志瑞十有二

焉何其多乎或者谓玄保以下悉系妖星是则各穷

所见矣而分野之疑秦汉郡国李唐州县或系之北

卷二十八 第 38b 页 WYG0969-0529b.png

斗或系之二十八宿或系之五星盖因地制有殊而

斗或系之二十八宿或系之五星盖因地制有殊而为星应之迥别耳甚者纬象以迎占移地以合术而

吉凶之僭其能一定乎日有中道月有九行或出之

司天考或详之王朴之论或定之王蕃之占盖因度

数不齐而为运行之差异耳甚者疑井宽而鬼狭岁

疾而镇迟而占测之宜其能的据乎世久术湮而象

纬之学得其要者盖亦寡矣自今观之盍因其故而

推之乎是故中星也察四仲则据尧典之详而孟季

卷二十八 第 39a 页 WYG0969-0529c.png

则本月令之演经星也观方位则审一定之则而罗

则本月令之演经星也观方位则审一定之则而罗布则验所系之星纬星也而顺逆休囚旺相徵焉瑞

星也而迟速经历色象昭焉九道也据黄道以察其

纮而七政不愆分野也据限度以明其地而二十八

宿不乱要而论之各有一定之故系象环于九道度

数错于周天吾知黄道大差九道皆定斯其简明之

法耳故先儒曰不难于视赤道而难于规黄道亶其

然乎能循其故而星变之周旋于外者凌历薄蚀飞

卷二十八 第 39b 页 WYG0969-0529d.png

孛顺逆虽若不齐随所值之方察各分之地一推算

孛顺逆虽若不齐随所值之方察各分之地一推算焉而往来愆忒之应莫能逃矣又何必稽之玄远然

后谓之观天文也哉周礼司徒职方氏掌地制域皆

有成规不可易矣自是而后历代互有攻伐而经理

之宜每每垂诸编谟至元狩以来土地愈广矣且自

外国而言其应则曰西尽于阗龟兹东极夫馀挹娄

北穷楼兰南究瘴海疆域不下数万馀里釐为郡邑

设以关津而地之势极焉是故朝鲜破于汉高至武

卷二十八 第 40a 页 WYG0969-0530a.png

帝开之而立玄菟乐浪之名隋令汉王讨之唐令苏

帝开之而立玄菟乐浪之名隋令汉王讨之唐令苏定方征之至李绩灭其国而暂疑焉虽处置曲尽具

方而叛合不常终至疲中国而无尺寸之利南越之

地汉分儋耳珠崖南海苍梧合浦郁林九真日南

等郡而交州刺史领之武德有总管之称至德建都

护之府至曲承美夺其地而贾乱焉虽防禦各有其

道而继代不一终至事远征而无输服之诚左将之

击可谓尽制置之法矣卒之夏参来降而增真蕃临

卷二十八 第 40b 页 WYG0969-0530b.png

屯之部岂中华之力果能致之乎亦其敌之相疑成

屯之部岂中华之力果能致之乎亦其敌之相疑成之耳朱镐之使可谓得抚安之策矣卒之黎桓肆虐

而来番隅欧越之侵岂朝廷之命不足制之乎亦其

蛮之习诈致之乎又夷地远而经络之久得其实者

盖亦鲜矣盍因其势而究之乎是故量远迩之宜守

要害以阨其冲慎边防以通其使审内外之辨富民

力以固其本莅中土以纳其降或航海也严大宗之

禁勿使之知险夷虚实之情而南邕鸭绿牙校不得以

卷二十八 第 41a 页 WYG0969-0530c.png

私通或谕蛮也谨贞观之符勿使之行欺诈异同之

私通或谕蛮也谨贞观之符勿使之行欺诈异同之术而渤海交州夷使咸怀其至信要而言之各有不

易之势也若事外而忘内虚己以制人吾知众不可

使地不可耕斯其财力俱困耳故先儒者不难于勤

远而难于笃近信其然乎能究其势而土地之控制

于外者广狭奢俭理乱贫富虽若不齐随五方之制

鉴绝域之图一酌量焉而缓急轻重之理莫能越矣

何必谋之遐徼然后谓之知地理也哉是故天文之

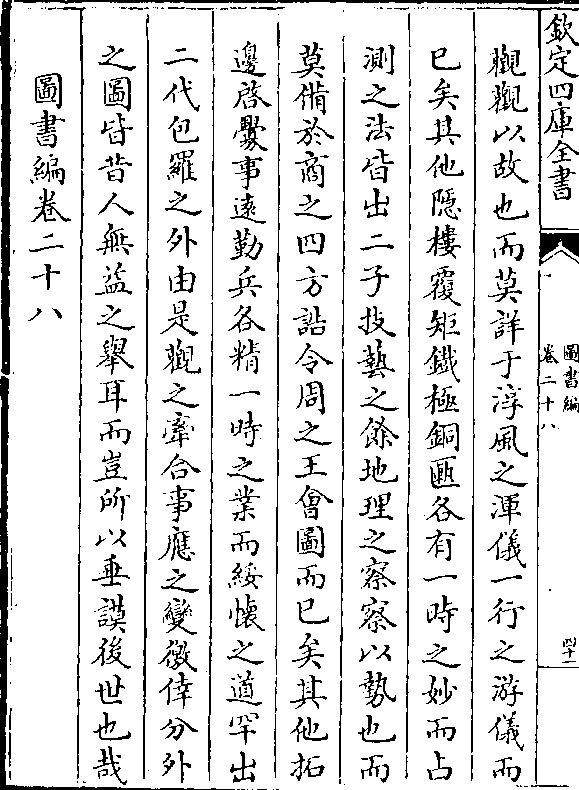

卷二十八 第 41b 页 WYG0969-0530d.png

观观以故也而莫详于淳风之浑仪一行之游仪而

观观以故也而莫详于淳风之浑仪一行之游仪而已矣其他隐楼覆矩铁极铜匦各有一时之妙而占

测之法皆出二子技艺之馀地理之察察以势也而

莫备于商之四方诰令周之王会图而已矣其他拓

边启衅事远勤兵各精一时之业而绥怀之道罕出

二代包罗之外由是观之牵合事应之变徼倖分外

之图皆昔人无益之举耳而岂所以垂谟后世也哉

图书编卷二十八