卷三百九十八 第 1a 页 WYG1046-0007a.png

钦定四库全书

钦定四库全书太平广记卷三百九十八 宋 李昉等 编

石

黄石 马肝石 石鼓

采石 青石 石文

石连理 太白精 古铁铧

走石 石桥 石磨

釜濑 石鱼 坠石

卷三百九十八 第 1b 页 WYG1046-0007b.png

立石 孤石 网石

立石 孤石 网石卵石 卧石 僧化

霣石 目岩 石驼

石柱 石响 石女

藏珠石 化石 松化

自然石 热石 犬吠石

瓮形石 三石 人石

金蚕

卷三百九十八 第 2a 页 WYG1046-0007c.png

坡沙

坡沙飞坡 鸣沙

石

黄石

帝尧时有五星自天而霣一是土之精坠于谷城山下

其精化为圯桥老人以兵书授张子房云读此当为帝

王师后求我于谷城山下黄石是也子房佐汉功成求

于谷城山下果得黄石焉子房𨼆于商山从四皓学道

卷三百九十八 第 2b 页 WYG1046-0007d.png

其家葬其衣冠于黄石焉古者常见墓上黄气高数十

其家葬其衣冠于黄石焉古者常见墓上黄气高数十丈后赤眉所发不发其尸黄石亦失其气自绝(出录/异记)

马肝石

元鼎五年郅支国贡马肝石百斤长以水银养内于玉

函中金泥封其上其国人长四尺唯饵马肝石此石半

青半白如金肝石碎之以和九转丹吞之一丸弥年不

饥渴以之拭发白者皆黑帝尝坐群臣于甘泉殿有发

白者以此拭之应手皆黑是时公卿语曰不用作方伯

卷三百九十八 第 3a 页 WYG1046-0008a.png

唯愿拭马肝石此石酷烈不杂丹砂唯可近发(出洞/冥记)

唯愿拭马肝石此石酷烈不杂丹砂唯可近发(出洞/冥记)石鼓

吴郡临江半岸崩出一石鼓搥之无声武帝以问张华

华曰可取蜀中桐材刻为鱼形扣之则鸣矣于是如其

言果声闻数里(出录/异记)

采石

石季龙立河桥于云昌津采石为中济石无大小下辄

随流用工五百馀万不成季龙遣使致祭沈璧于河俄

卷三百九十八 第 3b 页 WYG1046-0008b.png

而所沈璧流于渚上地震水波腾上津所楼殿倾坏压

而所沈璧流于渚上地震水波腾上津所楼殿倾坏压死者百馀人(出录/异记)

青石

唐显庆四年渔人于江中网得一青石长四尺阔九寸

其色光润异于众石悬而击之鸣声清越行者闻之莫

不驻足都督滕王表送纳瑞府(出豫/章记)

石文

昌松瑞石文初李袭誉为凉州刺史奏昌松有瑞石自

卷三百九十八 第 4a 页 WYG1046-0008c.png

然成字凡千一十字其略曰高皇海宇字李九王八千

然成字凡千一十字其略曰高皇海宇字李九王八千太平天子李世王千年太子治书燕山人士国主尚任

谔奖文通千古大王五王七王十王凤手才子武文贞

观昌大圣四方上下万古忠孝为喜敕礼部郎中柳逞

驰驿检覆并同所奏(出录/异记)

石连理

永昌年中台州司马孟诜奏临海水下冯义得石连理

树三株皆白石(出洽/闻记)

卷三百九十八 第 4b 页 WYG1046-0008d.png

太白精

太白精金星之精坠于中南圭峰之西因号为太白山其精化

为白石状如美玉时有紫气覆之天宝中玄宗立玄元

庙于长安大宁里临淄旧邸欲塑玄元像梦神人曰太

白北谷中有玉石可取而琢之紫气见处是也翌日令

使入谷求之山下人云旬日来尝有紫气连日不散果

于其下掘获玉石琢为玄元像高二尺许又为二真人

二侍童及李林南陈希烈之形高六尺已来(出录/异记)

卷三百九十八 第 5a 页 WYG1046-0009a.png

古铁铧

古铁铧天宝中玄宗以三门河道险阨漕转艰阻乃令旁北山

凿石为月河以避湍急名曰天宝河岁省运夫五十馀

万又无覆溺淹滞之患天下称之其河东西径直长五

里馀阔四五丈深二丈三丈至五六丈皆凿坚石匠人

于坚石之下得古铁铧长三尺馀上有平陆两字皆篆

文也玄宗异之藏于内库遂命改河北县为平陆县旌

其事也(出开天/传信记)

卷三百九十八 第 5b 页 WYG1046-0009b.png

走石

走石宝历元年乙巳岁资州资阳县清弓村山有大石可三

间屋大从此山下忽然吼踊下山越涧却上坡可百步

其石走时有锄禾人见之各手执锄赶至止所其石高

二丈(出朝野/佥载)

石桥

赵州石桥甚工磨珑密致如削焉望之如初月出云长

虹饮涧上有勾栏皆石也勾栏并为石狮子龙朔年中

卷三百九十八 第 6a 页 WYG1046-0009c.png

高丽谍者盗二狮子去后复募匠修之莫能相𩔖者至

高丽谍者盗二狮子去后复募匠修之莫能相𩔖者至天后大足年默啜破赵定州贼欲南过至石桥马跪地

不进但见一青龙卧桥上奋迅而怒贼乃遁去(出朝野/佥载)

石磨

吴兴故彰县东三十里有梅溪山山根直𥪡一石可高

百馀丈至青而团如两间屋大四面斗绝仰之于云外

无登陟之理其上复有盘石正员如车盖恒转如磨声

若风雨土人号为石磨转駃则年丰迟则岁俭欲知岁

卷三百九十八 第 6b 页 WYG1046-0009d.png

之丰俭以石磨候之无差焉(出续齐/谐记)

之丰俭以石磨候之无差焉(出续齐/谐记)釜濑

夷道县有釜濑其石大者如釜小者如斗形色乱真唯

石中耳(出酉阳/杂俎)

石鱼

衡阳相乡县有石鱼山山石黑色理若生雌黄开发一

重辄有鱼形鳞鳍首尾有若画焉长数寸烧之作鱼腥

(出酉阳/杂俎)

卷三百九十八 第 7a 页 WYG1046-0010a.png

坠石

坠石伊阙县令李师晦有兄弟任江南官与一僧往还尝入

山采药暴风雨避于桤树须臾大震有物瞥然坠地倏

而晴朗僧就视乃一石形如药器可以悬击其上平齐

如削中有窍其下渐阔而员状若垂囊长二尺厚三分

左小缺色理如碎锦光泽可鉴叩之有声僧意其异物

置于樵中归匮而埋于禅床下为其徒所见往往有知

者李生垦求一见僧确然无言忽一日僧召李生既至

卷三百九十八 第 7b 页 WYG1046-0010b.png

执手曰贫道已力衰弱无常将至君前所求物聊用为

执手曰贫道已力衰弱无常将至君前所求物聊用为别乃尽去侍者引李生入卧内撤榻掘地捧匣授之而

卒(出酉阳/杂俎)

立石

莱子国海上有石人长一丈五尺大十围昔始皇遣此

石人追劳山不得遂立(出酉阳/杂俎)

孤石

筑阳县水中有孤石挺出其下澄潭时有见此石根如

卷三百九十八 第 8a 页 WYG1046-0010c.png

竹根色黄见者多凶俗号承受石(出酉阳/杂俎)

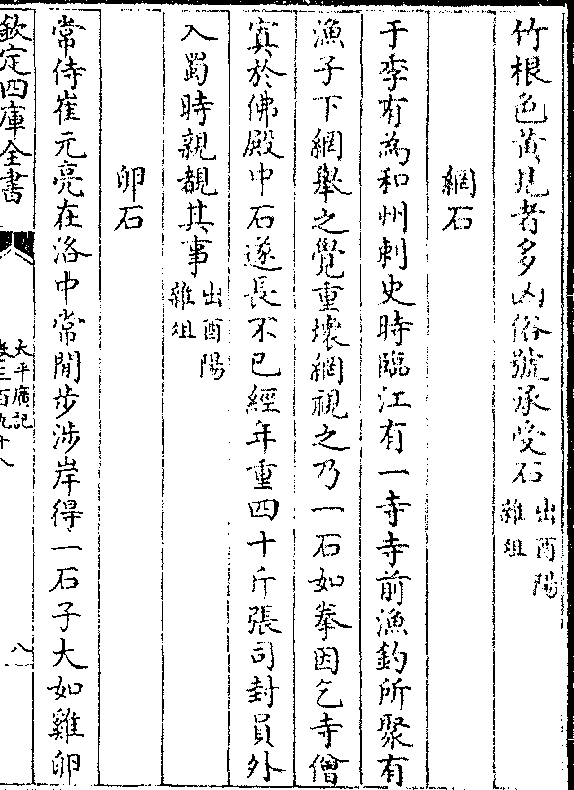

竹根色黄见者多凶俗号承受石(出酉阳/杂俎)网石

于季有为和州刺史时临江有一寺寺前渔钓所聚有

渔子下网举之觉重坏网视之乃一石如拳因乞寺僧

寘于佛殿中石遂长不已经年重四十斤张司封员外

入蜀时亲睹其事(出酉阳/杂俎)

卵石

常侍崔元亮在洛中常閒步涉岸得一石子大如鸡卵

卷三百九十八 第 8b 页 WYG1046-0010d.png

黑润可爱玩之行一里划然而破有鸟大如巧妇飞去

黑润可爱玩之行一里划然而破有鸟大如巧妇飞去(出酉阳/杂俎)

卧石

荆州永丰县东乡里有卧石一长九尺六寸其形似人

而举体青黄𨼆起状若雕刻境若旱使祭而举之小雨

小举之大雨大举之相传此石忽见如此本长九尺今

加六寸矣(出酉阳/杂俎)

僧化

卷三百九十八 第 9a 页 WYG1046-0011a.png

天台僧乾符中自台山之东临海县界得洞穴同志僧

天台僧乾符中自台山之东临海县界得洞穴同志僧相将寻之初一二十里径路低狭率多泥涂自外稍平

阔渐有山山十许里见市肆居人与世无异此僧素习

咽气不觉饥渴其同行之僧饥甚诣食市肆乞食人或

谓曰若能忍饥渴速还无苦或餐啖此地之食必难出

矣饥甚固求食焉食毕相与行十馀里路渐隘小得一

穴而出餐物之僧立化为石矣天台僧出山逢人问其

所管已在牟平海滨矣(出录/异记)

卷三百九十八 第 9b 页 WYG1046-0011b.png

霣石

霣石唐天复十年庚午夏洪州霣石于越王山下昭仙观前

有声如雷光彩五色阔十丈袁吉江洪四州之界皆见

光闻声观前五色烟雾经月而散有石长七八尺围三

丈馀清碧如玉堕于地上节度使刘威命舁入昭仙观

内设斋祈谢七日之内石稍小长三尺又斋数日石长

尺馀今只有七八寸留在观(出录/异记)

目岩

卷三百九十八 第 10a 页 WYG1046-0011c.png

平乐县有山林石岩间有目如人眼极大瞳子白黑分

平乐县有山林石岩间有目如人眼极大瞳子白黑分明名曰目岩(出荆/州记)

石驼

于阗国北五日行又有山山上石骆驼溺水滴下以金

银等器承之皆漏人掌亦漏唯瓠取不漏或执之令人

身臭皮毛改(出洽/闻记)

石柱

劫比他国中天竺之属国也有石柱高七十尺绀色有

卷三百九十八 第 10b 页 WYG1046-0011d.png

光或观其身随其罪福悉见影中见之(出洽/闻记)

光或观其身随其罪福悉见影中见之(出洽/闻记)石响

南岳岣嵝峰有响石呼唤则应如人共语而不可解也

南州南河县东南三十里丹溪亦有响石高三丈五尺

阔二丈状如卧兽人呼之应笑亦应之块然独处亦号

曰独石也(出洽/闻记)

石女

桂阳有贞女峡传云秦世数女取螺于此遇雨一女化

卷三百九十八 第 11a 页 WYG1046-0012a.png

为石人今石人形高七尺状似女人(出王歆/始兴记)

为石人今石人形高七尺状似女人(出王歆/始兴记)藏珠石

江州南五十里有店名七里店在沱江之南小山下有

十馀枚如流星往来或聚或散石上石有光景相传云

珠藏于此乃无价宝也或有见者密认其处寻求不得

(出录/异记)

化石

会稽进士李晀偶拾得小石清黑平正温滑可玩用为

卷三百九十八 第 11b 页 WYG1046-0012b.png

书镇焉偶有蛇集其上驱之不去视之化为石求他虫

书镇焉偶有蛇集其上驱之不去视之化为石求他虫试之随亦化焉壳落坚重与石无异(出录/异记)

松化

婺州永康县山亭中有枯松树因断之误堕水中化为

石取未化者试于水中随亦化焉其所化者枝干及皮

与松无异且坚劲有未化者数段相兼留之以旌异物

(出录/异记)

自然石

卷三百九十八 第 12a 页 WYG1046-0012c.png

洪州建昌县界田中有自然石碑石人及石龟散在地

洪州建昌县界田中有自然石碑石人及石龟散在地中莫知其数皆如镌琢之状而无文字石人多倒卧者

时有立者又云侧近有石井深而无水有好事者持火

入其中旁有横道莫知远近道侧亦皆是石人焉(出录/异记)

热石

新北市是景云观旧基有一巨石大如柱础人或坐之

蹋之逡巡如火烧应心烦热因便成疾往往致死或云

若聚火烧此石吼即瞿塘山吼而水沸古老相传耳又

卷三百九十八 第 12b 页 WYG1046-0012d.png

蜀州晋原县山亭中有二大石各径二尺已来出地七

蜀州晋原县山亭中有二大石各径二尺已来出地七八寸人或坐之心痛往往不救又是落星石东边者坐

即灵者西边者与诸石无异色并带青白也(出录/异记)

犬吠石

婺源县有大黄石自山坠于溪侧莹彻可爱群犬见而

竞吠之数日村人不堪其喧乃相与推致水中犬又俯

水而吠愈急取而碎之犬乃不吠(出稽/神录)

瓮形石

卷三百九十八 第 13a 页 WYG1046-0013a.png

潘祚为鄱阳县令后连带古城其中隙荒数十亩祚尝

潘祚为鄱阳县令后连带古城其中隙荒数十亩祚尝与家人望月于此见城下草中有光高数丈其间荆棘

蒙密不可夜行即取弓射其处以志之明日掘其地得

一瓮大腹小口青石塞之祚命舁归其家发其口不可

开令击碎之乃一石如瓮之形若冰冻之凝结者复碎

而弃之讫无所得(出稽/神录)

三石

处州石人山在泥水口近有三石形甚似人居中者为

卷三百九十八 第 13b 页 WYG1046-0013b.png

君左曰夫人右曰女郎(出邓德明/南康记)

君左曰夫人右曰女郎(出邓德明/南康记)人石

昔有夫妻二人将儿入山猎其父落崖妻子将下救之

并变为三石因以为人石(出周地/图记)

金蚕

右千牛兵曹王文秉丹阳人世善刻石其祖尝为浙西

廉使裴璩采碑于积石之下得一自然员石如毬形式

如砻斲乃重叠如壳相包斲之至尽其大如拳复破之

卷三百九十八 第 14a 页 WYG1046-0013c.png

中有一蚕如蛴螬蠕蠕能动人不能识因弃之数年浙

中有一蚕如蛴螬蠕蠕能动人不能识因弃之数年浙西乱王出奔至下蜀与乡人夜会语及青蚨还钱事佐

中或云人欲求富莫如得石中金蚕畜之则宝货自至

矣问其形状则石中蛴螬也(出稽/神录)

坡沙

飞坡

永昌年太州敷水店南西坡白日飞四五里直塞赤水

坡上桑畦麦垄依然仍旧(出朝野/佥载)

卷三百九十八 第 14b 页 WYG1046-0013d.png

鸣沙

鸣沙灵州鸣沙县有沙人马践之辄鎗然有声持至他处信

宿之后无复有声(出国史/异纂)

太平广记卷三百九十八