卷六 第 237b 页

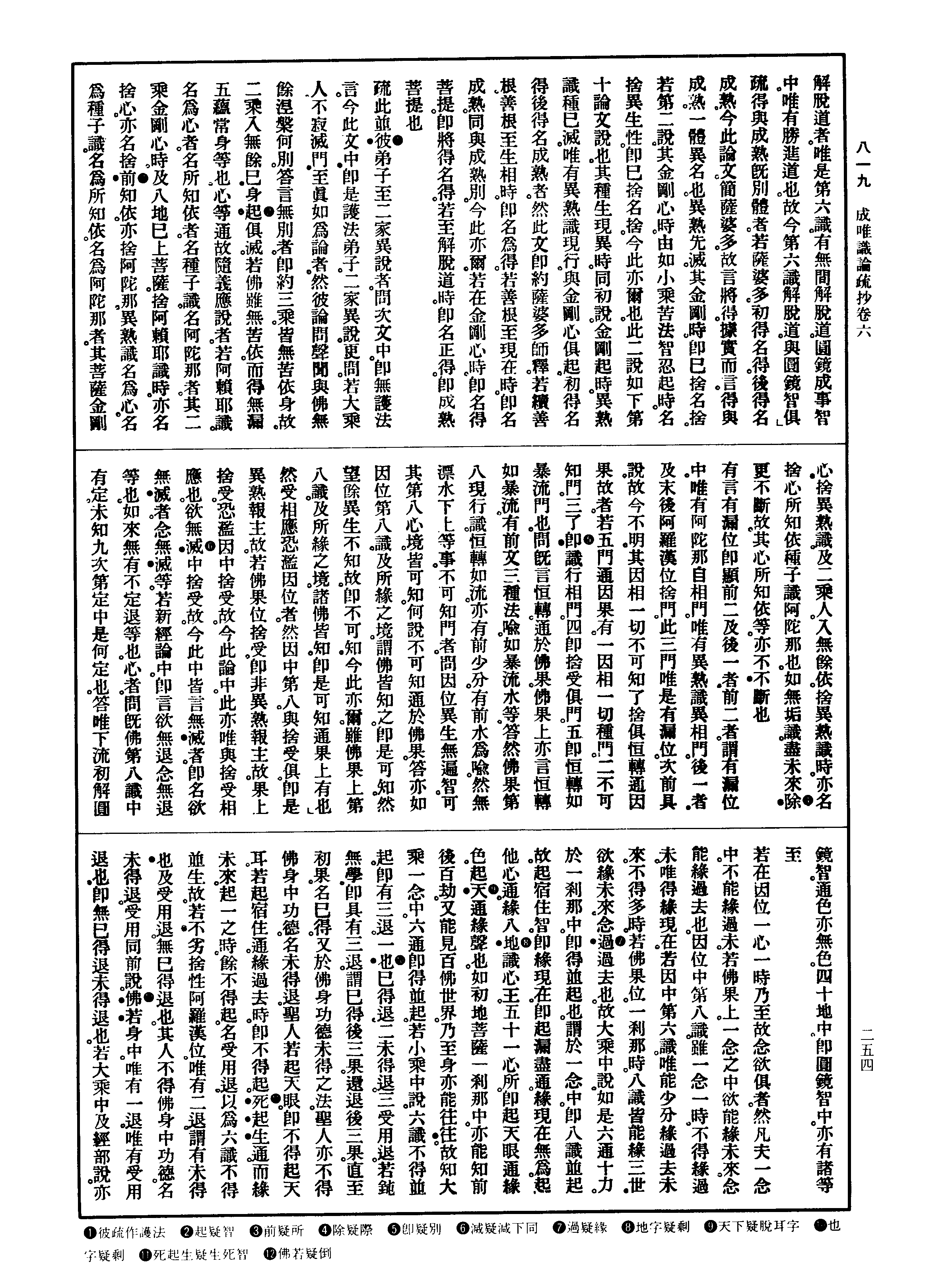

成唯识论疏抄卷第六

北京 灵泰法师 撰

疏举初狭名释识宽体者。举初阿赖耶狭名。释异熟

识阿赖耶识宽体也。

疏对法亦云依三和合亦令彼和者。彼论亦云。触依

三和生触。许然令彼三和合也。

疏为依取所生即别者。为依即是六根。约所者。即是

卷六 第 237c 页 X50-0237.png

六尘。即由根境。能生六识了别也。

六尘。即由根境。能生六识了别也。疏问境在未来根住过去识居现在触如何和。解云。

此中问我。等无间意根住过去世。境住未来世。现在

意识缘未来境。既根境识三各在三世。触如何和。

疏或依增上根说乃至触处名三和者。今说依根者。

即依增上色根。或六依第六根。依第八根。现在根名

三和。不说前念等无间。说三和触名三和。但依现在

根境说也。

疏虽言所生即是彼果乃至非要所生即是彼果者。

若境为因。触名为果。可有过失。今者识触心心所杖

托起名境。所生触境。实作是因。触等非是果失。言因

者。或俱或先同时因果者。或俱或后同时因果。果与

因俱时。异时因果。果则在后。因在先也。触既是境界

果故。无过失也。

疏即是领似意名。解云。领即是似也。如此人学彼恶

人法领受得。彼恶人则说此人。名似彼人。触亦是类

可知也。问三和之上有功能顺生于触名变异触既

似彼有功能亦自顺生名分别者。意问三和有功能。

三即能顺生诸心所法。触亦似彼有功能。触应同生

触也。若自顺生名分即应说触似触为缘如顺生受

者。又杂曰。触自生触者。亦应十二支中。应触与触为

缘。不应言触与受为缘也。

疏自不顺生名为分别乃至非似生于触耶者。外杂

言。汝若言触顺生馀心所名为分别触不自生触者。

卷六 第 238a 页 X50-0238.png

故触似三和顺生。受等名分别。何故触不似三和。亦

故触似三和顺生。受等名分别。何故触不似三和。亦能生触耶。

疏答触不似彼生触功能不自生故者。触不似彼者。

三和有生触功能。以触不能自生故。如由受但能领

受前境。其受不能领似于三和故。又如受等法不能

生馀即无领似例触应尔者。如受但从三和生。及从

他触生。其从处不能生馀心所法。其触亦尔。触似以

三和能生受等心所。其触处不能生触也。即是如受

依触。受似于触。有苦乐苦等受。受亦不自生受。触以

于三和。触亦不自生。

疏亦能生馀二种功能。解云。谓能生体识。并馀心所。

二种功能。

疏识伹生馀无自生义例触应尔。解云。识但生馀心

所。识不能自生。触亦能生自生也。

疏若约见自證分生亦有似义。解云。自證见亦自生。

亦有似彼三和。能生于触。触之亦自生触故也。识自

生识。

疏又如受领触不领作意等。解云。受似于触。亦有苦

乐舍。受不似作意。能惊心心所。触似三和。亦能生心

心所也。触不能生触。

疏根之与第六转者。解云。意受之位。能生心心所及

意。即是根上令用。根即是体。应言根体之变意。依主

释也。

疏仍不分别根功能尽者。彼论伹言根能顺生三受。

卷六 第 238b 页 X50-0238.png

更不言生馀心所法。则不分别根功能尽。唯彼文三

更不言生馀心所法。则不分别根功能尽。唯彼文三和顺生心心所则尽理。

疏又彼论中云分别者分别义乃至今此解好者。若

唯识中言分别者。是领似义。触似三和。顺生诸心所

故。若辨中边论对法论言分别是分别义。其分在位

别。根境识生乐受时。触亦能生苦乐受。即触能分乐

受位分别。境根识生不苦不乐受时。触亦能生不苦

不乐受。不触分中。容受位别。由触分别。令三受位殊

别。馀集论中边论中触解也。

疏问触之功能如前可知乃至名为触耶者此中问

意。触既心所。即合明触。与馀心心所。同一所缘。唯此

触和能根境识。能令心心所。触境分量。亦能与心内

心内赴前境。此问即生起下论文也。

疏识生故者。今者唯识门。由有识其境方得生也。若

约因缘门。由有境识方生。即约识托境而方生。若无

生能所故者。若触无生受。令功其触之。非是受家所

依。只犹触有能生受之功能故。所以触与受而作所

依也。答唯触理亦可然又是主故不同于触二解并

得者。然此解中。取初解为胜。如触依三和生触名分

别。三和触能生馀心所。其心王既依根境三和生识。

今能分别根境。能生馀心所识。亦得名变意识。在现

行变意之位。方生心所故。若第二解中言。心是主故

不分别根境者。其境者。其境非是主。又非有故。许可

心王。不分别境。其根既是主。又是恒故。何故识不分

卷六 第 238c 页 X50-0238.png

别根。又如境非主故。其触又分别境等。其境非主。其

别根。又如境非主故。其触又分别境等。其境非主。其识亦应分别境。故知识亦分别根境。于理依胜。

疏答今见分别体者乃至非此所说者。根境与识等

为依。是别体故。不说见分依自證同体者。说又见依

自證义说故。

疏此说亲依不可说疏种子者。今上说根境等是识

亲依。不说馀空明等疏依。又不说识种子。种子依是

识因依。今说增上缘依。然此中但说亲缘。即不说亲

因也。亲缘者谓根境。亲因者谓说种子。又此中但说

亲依。谓根境等。即不说疏依。有空明等。又此中但说

现在。即不说前后。谓等无间依等也。

疏何行蕴谓六思身者。与六识相应思。故言六思身

疏此解即是约境相近者。问可意等相。相者是境。答

曰是。

疏答释是难至受当知。解即受似于触受。亦名分别

变意。论云然触自性是实非假六六法中等者。三因

等前一宗为三量。二二合为三。总合为一。合有七量

成后宗。亦有七量宗。有十四量也。

疏谓六内处六外处乃至六触身受身者。思触受各

上六识相应思故。触受者。各别有六。今言身者是积

集义。积集六识为一识蕴故。名六识身。积集六思六

触。为一行蕴故。名六思身。六触身。积集六受。为一受

蕴。则名六受身。

疏今取界身论六谓六识六触等者。今言六想六思。

卷六 第 239a 页 X50-0239.png

与六识相应。各有六识。今言六足论者。足谓脚足。若

与六识相应。各有六识。今言六足论者。足谓脚足。若加旃延经发智论。由如于身。若六足论如脚足。脚足

依身有故。由如瑜伽十支瑜伽论是身。百法论五蕴

唯识论是支分。此诸少论依身起。大论身足支分。由

如枝杖依树。边界一支一叶也。为俱舍论中六法中。

有六内处六外处。不是心所故。所以不取之。

疏经部许爱亦是实有思分位。经部计馀心所。有思

分位。此爱依思共。合是有体。假为所为。所依思是实。

能依爱亦是实。根境是假者。经部计极微是实。根境

是假。

疏或恐彼计和合色故云不取俱舍论中六六法也

又若因中不言心等性故者。即不定过。为如受等。是

六六法中摄故。其受等即实耶。为如根境等。是六六

法中摄中摄故。其触是假也。欲立触是实有。即今气

实皆以成之。若成立触实有。岂举假根境以成之故。

言心所言简前三者。今既取界身足论中亦亦法。如

何言心所简前三蕴。若取俱舍六六法中。即简立前

三。六内处。六外处。六识身也。取后三也。

段食香味触既计是实乃至四大触是实者。然经部。

虽计粗食是假。其香味触极微。皆是实故。又触中虽

取四大为实触也。不取触中涩滑等触。涩滑等触是

假故。故言四大触实。意简去假触也。又经部师。计于

一识蕴上。分立三心所。谓初第一念有了别故。之为

识。次第二念起领纳故。名之为受。次第三念起言说

卷六 第 239b 页 X50-0239.png

故。名之为相。次第四念所造作故。名之为思。计之受

故。名之为相。次第四念所造作故。名之为思。计之受想思。元无别体。但依今一识义上用文出也。问前文

无经部六根境等是假。所以不取俱舍论中六六法。

何故今者说彼计香味触四大触实。答彼宗说。然根

境虽假。其根境等。若对空华等。其空华等即是假。若

□境即是实有故。所望不同。所以说香味触是实。故

同为喻。又解香味等虽假。即与香味等俱时四大是

实。故得为喻。

或应心所亦通于下简略便尽者。又解不取段食为

喻。或立量云。触定是实。有四食之中心所性故。如思

食。以触即是四食中触食故。言前心所为因。亦通于

性故。如思食。以触即是四食中触故。云前心所为因。

亦通于下许少分实馀假不成无异因故者。以经部

不许触是实。然十二支中。许有爱取等少分是实馀

假。触等不成。以无异因故。问言作意者。如何为作意

耶。答曰意即心王非是心。心能作动他心王。何名警

心者。作意警动心心所。故名警也。或现作意与识同

时乃至故论不许者。此后解不及前解也。

疏于此难中应许功力者。与应设劬劳作意。作意种

有力。种位警于心种位触无力。要藉三和言现起方

有触。宗师抄云。作意在种位。即功能警心等。触等于

现位。方能有作用。于此相假。大有法难。应思。

疏作意无警应种不能生者。答曰馀心心所。自无力。

要藉作意警。中作意自有力。不假他警自能起。

卷六 第 239c 页 X50-0239.png

疏谓生等复能生于此难中复应思择。解云。答曰生

是有为相。生法别有生成生。作意是心所。不藉他成

警。若别境中定慧等。即于圣道中有用。能断或等。若

遍行五位心起则起。其遍行五位。望于圣道。无多力

能。各不能断或。若言数由如狱率身居贱例。其公便

宰相。还共戒德以为宰相等。亲属或时犯事致禁在

狱之时。凭狱率通染成往。其受亦尔。虽在贱例。由生

彼定身上。还即经等事受。通集成往。然诸四念住。四

神足等。皆无受等。唯七觉分支中。喜觉分支。而是受

数。若菩萨依第四禅。入见道之中。有许六今觉支。即

喜觉支。

疏瑜伽第三谓心回转乃至得为尽理者。彼论谓。心

回转趣意境名为作意者。彼论且初作意现行头相

处。不说作意在种位能惊。此唯识论文。现种俱惊。最

为尽理。彼论亦不说住一境时有作意。以隐不说也。

此文即问顺正理师。谓心欲缘等。皆显作意。由杂集

者。不解集论将此行相为真理者。然师子觉。不解无

著菩萨集论意。而造杂集论。将持心一境。名为作意。

为其尽理也。据实而言。定体不是作意。其定即能持

心一境。由作意故。方能令定持心。而专趣一境。

疏与萨婆多别俱舍第四者。彼宗作意。未来世中有

用。于未来世中。能惊心心所。令起趣境。论云境相为

性起爱为业者。爱者若是染爱。即唯有漏染也。不返

无漏也。爱若是受者。即通无漏之亦希求。而起欲故。

卷六 第 240a 页 X50-0240.png

也。

也。疏欣求即通三性乃至所生受说者。然受之业。即通

无漏。若此中说受生爱为业。次约染受说也。受善恶

境起诸爱故者。由第八识生地狱中受得恶境本质

巳。馀六识起诸爱。而爱起相分受诸苦也。若第八识

生人天中。受得善境。为本质故。谓得五根胜境界故。

亦生馀六识根起爱。方爱起相分也。故第八识缘起

六识中爱。

疏如想起言疏亦起故者。第八识中想。亦能疏起六

识中言。今亦隐本识。但言根法。本识亦能疏起六识

中言。前六识由依本识。及五所六识始得起。六识始

得起方起言说也。

疏馀无三业亦是遍能者。问思能造作善恶业等。如

何是能。其第七八识中思。不能造作善恶。故取下答

疏此五数中唯受想业乃至是遍行者。若受想二业。

若受业即能起爱为业。命想即能起名言为业。此受

想二胜业。唯第六识能起名言起是也。若触作意思

业。即通八识。即通有七起。名言起爱。则不遍故。然大

乘中。虽领于触领境胜。以立受体故。萨婆多亦领于

境及同时触者。若大乘中说。受体有二功能。一受亦

能领俱时触。领者似也。若俱时触起不可意触。其受

生即有苦受生。若触起可意触。其即有乐受起。若起

中容触。即有舍受生故。受能领俱时触。二受体亦然。

能领前境界。领者纳也。领受也。故受体领前境胜。其

卷六 第 240b 页 X50-0240.png

受领触劣故。大乘受。从境为名。不从领触为名也。若

受领触劣故。大乘受。从境为名。不从领触为名也。若萨婆多说本说。受亦有二功能。一受体能领俱时触。

诸触领者心也缘也。若有不可意触。即苦生乐受。皆

然领也。与大乘同。二受体亦能领前境界劣。其受体

领俱时触胜故。说受从领触为名。名自性受。不名境

界受也。俱舍说受领随触者。谓受能领俱时触也。

疏又违汝宗若触者受乃至如何名领者。萨婆多不

许俱时心心所得相缘。若彼宗许受缘俱时触者。则

自违宗过。若言后念受。缘前念过去触者。则汝说受

缘俱时触理不成也。

疏或应触与受一念不俱者。汝若许受同缘俱时触

者。触与受应不得同时。汝许同时心心所。不相缘故

疏或即因果或似因之果复为简彼论说之言者。即

因是果。此因是前因故。果即此因即是果。恐有人言。

以前念因名以因之果。

疏如王食色。有其三事。一王。二土田。三所成胜。今者

受似触亦有三事。思之。便即过宗。

疏如多人共处傍有人言汝面是奴者。宗师解云。彼

宗后云。似境界受共馀相故滥故不取。论取论主答

言不共馀相。又难彼言体缘于境。则名境界受。受体

缘于因。应可因受他。即不上同我。即以因缘故名因

受。非缘故名因受。今助一量云。彼宗亦许缘因故。量

云。应自性受应名因。受因之缘所领故。同喻由如境

界受。大有问答。恐繁且止。于木杌及疑人等岂是定

卷六 第 240c 页 X50-0240.png

属巳有。是受自相也。

属巳有。是受自相也。疏如是所明者前三心所乐大乘者乃至知其胜劣

者。此文即是疏主乾誇之处。比论馀论所说。皆不及

此论文也。作此分齐而取共相者。问眼识中缘青得

自相。及与五识亦然。如何作此分齐。答今者解想。而

取境分齐。而缘共相者。皆约第六识中想说。犹第六

识中想。取境分齐。而缘共相。方设名言。若五识中想。

但缘自相。亦不作青分齐等解也。

疏诸论名为其想者从因而说乃至名是何等者。由

想为因安立说分齐相巳后。方起于名言。名言即是

果说。名为其想者。从因而说。诸论说想为名从果为

名者。从果而说。想是因名是果也。汝想是何名是何

等者。如色言汝心中想何等方。即论因为名。想是何

界因。名是想显果故。名是何等者。如世言汝名字何

等。即从果为名。

疏正俱相违行因乃至起居别善恶名等别者。耶者

不善也。正者是善。境谓有善恶及中容境。为因故其

思即起。缘此善恶境故。方能造善恶业等也。无心起

卷六 第 241a 页 X50-0241.png

时无随一故者。意说。前二界心所。说触受思。若触即

时无随一故者。意说。前二界心所。说触受思。若触即有可意触。不可触。不可意触。俱相违触。若受即有苦

乐舍受。若思即有耶正俱相违。意说。若有界心起时。

心有此三种。触中。或时起可意触。不可意触等。受中

或时起苦舍。或时起舍受。坦起何心。皆起受也。若思

亦然故。无一合心起时。无此三种中随何触受思等。

问此中明五心所。是遍行。与第八相应。何故此言无

心起时无随一。偏说触思受体皆有三。谓三受等心

起。必与一俱。不言作意及想二法是遍行耶。答谓此

三各具三。上说馀二亦具也。事等者。即是所缘境也。

不取种子以各别故者。若眼识心心所。即同依一眼

根。可名依同。若取种子。各各别也。谓心王种子。心所

种子等。

疏以境相相似说名为同者。将彼论就此论。同者相

似义。将此论就彼论。相似者名同或此论约影像名

相似。彼论约本质名同。

疏唯识为宗不约本质名为所缘者。今唯约亲所缘

缘也。

疏下此论文许有二故者。下第七卷。同有亲所缘疏

所缘缘也。

疏依简别识行简依其境各乃至事简体多者。眼识

心心所。同依眼根。若耳识即不依耳根。今言依者。取

同时依故。简起别识别依别根也。行简者亦如眼识

心心所。同依一根。虽是同依行相各别。识以了别为

卷六 第 241b 页 X50-0241.png

行相。想以取像为行相也。其境各别者。谓心王上相

行相。想以取像为行相也。其境各别者。谓心王上相分。非是心所上相分。又解云。意说若同依一根。其相

各别。非是此中相应义。谓前七识。皆依第八识。其第

七第六前五识。虽同依第八识。共依根。即缘境各别。

今者即简馀七识同依。第八共依根。即取眼识等同

依一根。心心所同缘一境也。乃至第八识同缘一青

等。即心王见分缘者。即简馀心所见分。乃至言受缘

青。即简相见分缘青事。若眼识心心所。同缘一眼根。

前所缘境。同名一所缘。若耳识别见分。即缘境别。今

简别见。故言所缘等。又解缘简别见者。即是所境等

也。其所缘境即相。简生能缘见分也。如五与意唯依

事简之者。此中意说。若与五识同时意识。何故不名

与五识相应。答即依事以简之。谓五识即各各亲依

前五色根。其第六识即依第七识故。同时意识。不得

说为与五识相应。又事别。若第六识体自證分有体

性。其前五识心自證分。各别有一个体。如眼识唯有

一个心王。馀可准知。若说意识与五识相应者。即一

个中。有两个识体也。

疏便应不能摄益相续者。若第八行相明了。即不能

摄持五根身。得相续故。摄持五根身不坏。名之为益

也。若许易脱即善恶故。皆悉不能在摄种子。若许第

八识是善性。即能持善种。即不能持恶种。若许第八

识是恶性。唯能持恶种。不能持善种。即恶不持善。善

不持恶。名在摄后种也。若第八识是无记性。即能修

卷六 第 241c 页 X50-0241.png

持善恶。名法种。

持善恶。名法种。疏便非彼生者。即是死也。心有简断故。若第八识简

断。便非是界趣生体也。如八證中最初执受五因之

内任运生解者。然对法论中。即有八證。最初第一是

执受。證中言。唯意就心。前业所引非善染等。一类能

遍相续执受。有色根身任运者。先强思等作意也。五

因者。一极不明了。二不能分别违顺境相。三微细。四

一类。五相续而转。此论天上五因。意明第八识唯是

舍受。论有情执为自内我故者。问何故论文。说第八

识。名为有情。今此文中。即说第七识。名为有情。答若

约根本即说第八识。名为有情。若性者识也。即通说

八识。总得名为有情。八识皆名性识故也。由前三义

故唯舍受者。即由论中有三复次解。唯是舍受也。

疏萨婆多等为此难者。彼萨婆多宗许舍受喜受喜。

受乐受唯是善业感。舍受等是业果。即说欲界人天

中。谓四大洲。六欲天。及初禅三天。二禅三天。此十六

处。皆有喜乐舍受。有喜受乐受舍受。舍受皆唯善业

感。若下三禅中。有二师说。有义。下三禅中。皆无舍受。

若初禅中。唯有喜乐受。若第三禅中。唯有乐受。此是

正师。若有义。初二禅中。有喜舍受。若第三禅有乐舍

受。若第四禅巳上乃至有顶。唯是舍受。故知不动业

能感得四禅巳上舍受。若苦受即是恶业感。即恶业

不感得舍受也。若八大地狱王。乃傍生鬼界一分极

苦受处。唯有苦受无舍受。若傍生鬼有舍受处。亦通

卷六 第 242a 页 X50-0242.png

有喜乐舍舍受受也。亦是善业感。若大乘中说。恶业

有喜乐舍舍受受也。亦是善业感。若大乘中说。恶业能感得苦舍二受。三恶趣皆有舍受。若善业亦通感

得喜乐舍受。一切末心。皆起舍受。遍通二性。非是业

感故。此为同也。

疏不同禅定之寂者。若舍受名寂静者。但中容故。名

为寂静。若禅定即能止恶故。名为寂静。故禅定与舍

受别也。

疏或苦乐俱于人天中应不言苦果乃至亦不相违

故者。若人天中。第八识有乐受俱。则不得受别起苦

果。若三恶趣第八识有苦受。则不得受别总乐果。以

相违故。是舍受。则俱不相违也。

疏为欲希望等者。问想能发名言。思能造作。其想思

与第八俱。即无此能何妨欲起希望胜解印持等。欲

胜等若与第八俱亦无此能耶。答起思等。具四义故。

此不具四义也。论主定能令心专注一境。若第八刹

那别缘。如何本识刹那不缘。声起时本识即缘。无时

即不缘。若有等流色。本识亦缘。后无时即不缘。若有

[电-雨+穴]先本即缘故言刹那别缘也。又本识但能任运缘

境也。

疏所观本质前后相扶者。其观行人。欲入定时。前加

行心。或因见白骨本质。则作白骨观。或因见青色本

质。遂青色观。即此观心。住于一境。前后相续。本识则

不尔。

疏十一六二十者谓善十一根本六。随惑二十也。

卷六 第 242b 页 X50-0242.png

疏大乘亦有自性善等如本欲中者。瑜伽论亦解善。

对法亦解有为善法。名世俗善。起世可爱果故。问若

有漏善法。可许能招无记可意果。若无漏善法。如何

能招可爱果。答无漏法中言。但同性相引。名云为招。

不同有漏善业。能感无记果。名之为招也。又有漏善

中。亦善引善。同性相引。亦得名招也。

疏粗重生非安隐故者。粗重则配世间可爱果。可破

坏故。生灭配出世间可爱果。何破坏故。生灭配出世

可爱果也。非安隐故。亦配世间可爱果上有也。

疏诸恶法名世俗不善能招粗重显非爱果者。极恶

法者。谓煞生不与取耶行等十恶业。能招非爱果。

疏诸有漏法名胜义不善乃至不安隐故者。有漏法

者。即通善等三性。法谓十二支等皆破责为名名胜

义不善。巳是生死法故。何故名胜义不善。此有漏法。

是其人胜起所缘境。义之言境。又圣人亲有顶。即如

观阿鼻地狱。以有漏法可破坏故。名为不善也。

疏有为无记名世俗无记乃至滥不善故者。即是威

仪工巧等四无记也。通果无记。亦是有漏。若是无漏

爱有性。为是有漏自性粗重。滥不善故。若只言通有

漏无记。现十八变。即是通果。唯是善性故。若言通果

无记。即唯是有漏非无漏。唯是无记性。非善性也。

疏虚空非择灭名胜义无记不招二果无所滥故。解

云。若萨婆多宗说。虚空非择灭。唯是无记性。不通善

性。若大乘中说。虚空非择灭。唯是善性何以故。无色

卷六 第 242c 页 X50-0242.png

之处。显于虚空本性清净。名非择灭。此二皆是真如

之处。显于虚空本性清净。名非择灭。此二皆是真如之假立。真如既是善性。故知虚无为非择灭无为是

善性。若对法论。或馀大乘论中说。虚空非择灭是无

记性者。当知皆是随转理门。随小乘说也。答随大乘

说。此二无为即是善性。或约假故。名之为无记若摄

假从实。此二无为。还是善性。此二无为。不能招爱非

爱果也。后准此释可知也。

疏二性巧便善谓有为善法者。谓有为无漏善。无漏

之法性巧便故也。

疏一感非爱果不善谓极恶法者。谓十一恶道。又是

嗔忿恨等法也。

疏二性不巧便不善谓染污法者。唯取有覆无记法

是也。

疏三性不安隐不善谓有漏法者。唯取无覆无记法。

又解。取有漏善法也。有漏善法。此等对无漏法。有漏

善法故。成不善也。

疏相应无记谓诸无记心心所法者。若第八识心心

所。即六法是无记性。若第七识相应心心所。总十八

法。是无记性。若第六识中。即有根本九法。馀嗔二十

随惑中馀小七惑。即遍行别境不定四都有三十六

一法是无记性。又上界除慢眼等随应准知。若前五

识中。取有义遍行五并心王。即馀别境五法不与五

识住故。故五识中。一一法皆有六法。是无记性有义

五识中有别境五者。其五识与有十一法。是无记性。

卷六 第 243a 页 X50-0243.png

若加烦恼等。准知上可解。二不相应无记。谓无记色

若加烦恼等。准知上可解。二不相应无记。谓无记色不相应行者。问不相应行。可得名不相应。其色法。如

何名相应。又问此言无记色者。为取五根扶尘。为取

外五尘。答不是心故。三真实无记者。问真实无记。与

前胜义无记。有何别。答即对有为虚幻法故。其虚空

非择灭。既是无为。故名真实。又对前有为世俗故。其

虚空非择灭。即名胜义也。

二相应善谓信等相应心心所法者。即取八识心王。

及遍行五别境不定四。此二十二法。通善法性者。皆

名相应善也。然此应分别。若至佛果位。其八心王。五

遍行。五别境。此十八法。名相应善故。若约因位。欲界

中。散闻思位。福分善中。即取六识心王。五遍行。五别

境。及不定四。此等法是相应善性收。其生得善亦尔。

若得上地修慧。即正取第六识心王。及遍行。五别境。

及寻伺。此十三法。是相应善收。以悔眠唯欲界系故。

其修慧中。虽正取第六识。兼取眼且识。眼且识中。为

有通故。然大乘中说。六识亦为有生得善。福分善。及

修慧。若第六识中。起生得善。引五识。五识中亦起

生得善。其第六识中起福分善。引五识中。五识中亦

起福分善。其体修慧。正是第六识。前五识。其前五识

体。不是闻思慧。亦通所成。谓前五识。亦名闻所成慧。

思所成慧也。又大乘宗中说。五识亦得假名为修慧。

如八地巳上菩萨。于第六识定心中。引起眼等五识。

眼等五识亦得名无漏。为无漏引故。其五识所引。亦

卷六 第 243b 页 X50-0243.png

得名修慧。为第六识中修慧所引故。由如苦根忧根。

得名修慧。为第六识中修慧所引故。由如苦根忧根。亦得名无漏。为无漏引苦根。其忧根能引无漏故也。

若有漏善中。其无想定。即是分善收。若无漏善中。其

灭尽定。亦得名分位善也。释此等善者。如下解五十

一心所文中。一一入中。皆自释也。应捡下文可知。

疏三等起善谓漏善色不相应行乃至准义亦尔者。

等起善者由心善故。则令身语合掌礼拜。色亦是善。

又表色及引得无表色。亦是等起善色也。由现行能

熏心是善。所熏成种子亦是善。如有问言。种子是何

善。应答言。种子唯是等起善收。又二无心定种。亦是

等起善收也。又得等四相。亦是等起善收故。

疏一自性不善谓无惭等十唯不善心所者。十不善

心。一忿。二恨。三恼。四悭。五嫉。六覆。七害。八无惭。九无

愧。十嗔。此十种唯是不善性收。二相应等不善者。即

根本中五。即取贪痴慢疑恶见。及随烦恼中十一法。

谓取八大随及謟诳憍三。即取烦恼中十一法。及取

遍行是别境五。不定四。及前六识心王。此等遍行别

境六识中。通取不善性者。皆是相应不善。即都计巳

前三十六法。名相应不善收也。贪嗔忿害十法。即是

自性不善收也。

疏三等起不善故。谓不善色不相应行种子亦尔者。

即取表业无表业。由心不善故。所起色亦是不善。如

屠儿恶律仪色。又得等四相。由现行心是不善故。所

熏成种子。亦是不善种子。即是等起不善中收也。

卷六 第 243c 页 X50-0243.png

疏四胜义不善谓有漏法者。唯取有漏善法是也。

疏一能变无记心王心所法者。即前六识中业所感

者。异熟生心。自證分见分。为能变起相分是也。又第

八识自證分见分亦是也。

疏二所变无记乃至种子亦尔者。即是异熟生所变

相分。是所变无记色收。即是威仪心。熏成种子。即名

等起无记种子。三分位无记者。谓得等四相也。

论云流转还灭应不得成者。涅槃以为界。众生皆涅

槃界故。即流浪生死。即是苦集。今圣道归向涅槃故。

名之为还。故说道谛名还。由如背家逃走。名为流转。

却归舍名还。

疏恶趣翻亦然者。由不善。故知则不得与善遂为依。

二善恶法体胜无记法乃至故说名为记者。言殊胜

自体者。言调和者。即是有漏善也。言𢤱戾者。即是有

漏不善业也。其以无记性者。设有亦如是言故者。问

何故初师说。亦所唯例心王无记性。更不例馀门耶。

答为颂文中言是无覆无记。触等亦如是。次无记后

即言触等亦如是故。触等唯取无记性也。此师意说。

例于识体。五种义同。乃至然但有四者。若不可知别

为门者。此师即例五门。一异熟。二所缘行相俱不可

知。其所缘即是第三门中。缘三种境是。更无别体。其

行相即是心王了别。为以相故。唯取不可知也。三缘

三种境。四五法相应。五无覆无记。若除却不可知门。

唯例四门。一异熟。二缘三种境。三五法相应。四无覆

卷六 第 244a 页 X50-0244.png

无记也。

无记也。疏问本识五法俱触等乃至馀例难亦然者。此中问

者。触等五。如是十门之中。例取异熟门。缘三种境门。

例取相应门。无覆无记门。若别义之中。例取不可知

门。心心所法同触于境触等。今者既说心王常与触

相应。然心王即得与触等五心所法相应。然六法行

各别。谓识了别为行相。触境为行相。受以领纳为行

相。作意惊心为行相。想以取像为行相。思与造作为

行相。体此六种行相各别。若约互通。触亦与五法相

应。谓触即与心有作意想思受相应。若受除受自体。

谓受即与触作意想思心王相应等馀者故。心王得

与五法相应。然准颂中。不言常与有法相应故。论中

不得心所。望于心王。为相应故。触等心所。即除却心

王也。触等唯得与四相应。谓触除触自触。不与触相

应故。触唯与作意受想思四法相应。其受除受自体。

受不与受相应。受亦触作意思法相应。乃至想思等

亦然。今此中间意者。心王即得与五法相应。将心王

即得与五法相应。将心所以例心王。其心所唯得四

法相应。然触等五中颇有一。今心所亦同例于心王

行相。其心所法。亦得了别以不。

疏答馀门通故可咸相例行相既言了别何得触等

例同者。馀异熟门等。五门通故。可得触等相例。又触

等五法。但例心王。得四法相应。谓触与受作意想思

相应等。即心所例等心王四同一不同。一不同者。谓

卷六 第 244b 页 X50-0244.png

触等不得例心王行相。亦了别故。了别唯在心王。触

触等不得例心王行相。亦了别故。了别唯在心王。触等既是心所。不可例王。同其了别。此不成救乃至触

等触等亦应与自俱故者。此难意。其心王即与触十

色五法相应。其触等既例心王。心王与触相应。其触

亦例心王。触应与触相应。受想与受相应。问前文难

意。亦令触等例心王行相。同是了别。今者重难。即令

触与触相应。即与前难不相当耶。答少别大意亦同

疏此理不然随所应有乃至与舍相应受亦应受等

例成立者。此即返质外也。若触等馀心所法。即同与

舍受相应。若心所中受。则不与舍受。受不与受得相

应。故返质外。四了别在于识。例触同了别。反不同舍

受相应。受得与舍受相应。既受不得与舍相应。故知

不得例心王同了别也。

疏并不可知。除前自相门。即一异熟。二一切种。三不

可知。四执受处。五触等相应门。六舍受相应门。七无

覆无记门。此论体例乃至非必异说者。此文即说一

部论意。若十师正义。即慧合为一义以明。若耶宗谬

义。假作别师。四是多有义也。

疏世亲摄论四解别立有自在义者。此疏文即合立

所熏四义中解。今此中引来。疏主亦是烦恼。又世亲

摄论。四所熏外。更加一有自在义。方是所熏也。

疏答为因之曰有力而是能熏乃非所熏者。即现行

为能熏。熏即是因也。心所能熏相分见分伹随五数

乃至皆有者。问如六种何名但随五数。意说。有五个

卷六 第 244c 页 X50-0244.png

心所。为能熏时。有随五个能熏心所。而为熏成五个

心所。为能熏时。有随五个能熏心所。而为熏成五个种子。如一聚心所有五遍行五别境并心王。有十一

个能熏成五个种子也。如一聚心心所有。五遍行。五

别境。并心王。有十一个能熏法。而缘十八界时。色同

时心王。一念之中。而熏成十八个种子。乃至受亦熏

成十八个种故。十一个心王所。一一皆熏成十八个

种。若十个法。缘一百个法时。有心王。于一念中。得一

百个种子。乃至馀十个心所。于一念中。各各熏得一

百个种子也。馀者准知。亦如十个心所为能熏。一个

本识是所熏。其十个心所。但随自能熏。数数各自熏

成本识十个见分相分种子。其十个心所。一一皆不

心具六。若五数是所熏色。十个能熏心所。即熏成六

十个种。则有六果之妨。

疏若六法受熏乃至各自生巳者。能熏极少中。亦约

一个心王。五个心所六法。能熏所熏是一体。则熏时

准有六个种子。若能熏有六。所熏有六。体则有六。六

六三十六个种。若见相别种。今有七十二个种子。若

能熏心心所。有十个六个所熏。即合有六十个种子

疏问如缘本识增上缘中无顿生六果妨者。如本识

不同熏。要藉前七识熏。且如第七识缘第八识时。第

七识心王心所。合有十八。此十八个心心所。同缘本

识。一念之中熏成十八个本识种子。巳后生现行之

时。亦有顿生十八个识。多果之妨。问意如是。何妨我

亦今所熏。后顿生六果耶。缘彼心所亦尔者。设馀第

卷六 第 245a 页 X50-0245.png

六识心心所。缘彼本同时。五数心所亦熏成多种。后

六识心心所。缘彼本同时。五数心所亦熏成多种。后生之时。亦有顿生多果之妨。

疏不可论其本质生与不生所熏六种者。今者即说

有馀智上成心所生影像。心王生本质等解。不得论

其本质。生影像地。应更问。

疏此亦不然受熏例应尔乃至所生影像者。意例释

也。心所非所熏。由如心所。不能生本质。唯能生影像。

心王能受熏。由如心王生本质故。言受例应尔也。

疏如实义者如缘本识熏种之时乃至增上缘等理

亦无失者。此第二解。亦是不正义。即是护月师。唯立

本有种子。如一

但熏识本有种。增此一个本有种子。唯生一个本识

体。正为其因缘。转熏一心心所。虽多但是增上缘摄。

则无顿生六果妨。亦无多种生一芽妨。若尔众多新

熏种生本识。则有多生种一芽之过。此即不正义也。

又解。此疏文是。将业种资一个本识名言种子。即如

一有心起时同时思。即是业体俱时。馀触受等四蕴

时。名为业种。业种眷属亦立业名。即名多业感得本

识一个本有名言译种子。名言种子。生一个本识现

行。即众多同业感种。为增上缘。傍或感本识种故。一

个识种。为其因缘。言本有种者。先巳熏故。名本有种。

非是本有种子名本有也。即是一个名言种子。生本

识现行故。无多种生一牙过。此解亦是不正义也。

疏又设能熏者各各熏一本识种子乃至能持之识

卷六 第 245b 页 X50-0245.png

体是一故者。此第三解。是护法师正义也。若缘本识

体是一故者。此第三解。是护法师正义也。若缘本识时。能熏心心所虽多。各各熏一本识种。后时或十个

同类种子。共生一本识体。亦无妨难。或五个种子。或

二界同类。共生一现行亦得。如一麦中多极微。同生

一牙。此亦然耶。必无多异类种子。共生一个现行也。

此解是正义也。六种共生一果亦无妨难者。问即许

多种子。共生一个现行者。亦应一个种。能生多现行。

亦应多现行。共熏成一个种。亦应前念一种若言无

此等法者。如何多种。共生一现行。若言多种生一现

行。由如一个麦中有多微。共生一芽。一芽之中有一

微。其喻同成。一芽中即有多微生多。不是多微共生

一微。即是多种。生多现行。其喻亦不成。又文难未见

多种生一芽故。答谓后能持前多。

疏能熏虽有六现不别是因缘共生一种果者。能熏

有六个。还熏成六个种子。更无有因缘遂令六个现

行能熏识。共熏生一种子果。必无是事。

疏如五无间业受一期报故者。五无间业。即有五个

业种子。共感一身。入无间狱也。为受罪五倍。此就见

分能熏为论者。然此见分缘相分。于相分中。而熏成

第八识种。问如第七识。于相分中。熏成他见分种。如

何相分无缘虑熏。同见分有缘虑种。答以第八见相

二分不同熏。所以于他相分中。能熏成第八见相分

种。

疏新旧因缘能熏有六乃至一麦之中有多极微者。

卷六 第 245c 页 X50-0245.png

然此若新熏本有同类种俱逢缘。今两个种子。共生

然此若新熏本有同类种俱逢缘。今两个种子。共生一现行亦得也。或唯本有逢缘。生一现行亦得也。或

有新熏种子。亦生一现行亦得也。或十个同种。二十

个同类种子俱逢缘。合共生一个现行亦得。如有一

麦中有多极微共生一芽。

疏彼破经部色心二法各各有种共生一果者。色中

亦持种。心中亦持种。二处时有种。共生一芽也。

疏此中此量而易可知有量云。汝初种子生时。种亦

生熏习。同时势等故。如初生种。难初生种亦然。

疏面有三目者。不是佛法中说。即是西方僧间说。广

果天中。摩醯首罗。面上三目。其西国僧间。亦不执色

究竟天上。大自在宫。为摩醯首罗。以彼不知故。其佛

法中说。摩榼首罗。唯有个两眼。然摩榼首罗。即在广

果天中诸天是也。能佛法即说。摩诃般若解脱法身。

三事具足。即如你僧间说摩醯首罗即相似也。问龙

王有八万眼。亦何圣教。应舍。又如人二眼识但是一

者。问如人间两眼。为两眼中一时发识。为前次第起

眼识。答即两个眼。同时发识。非前后发眼识。果实者。

疏解此不别例。何以故。心王变根种色法。皆有实用。

若五所变种子根。则无实用。变色则有碍用。若难言。

是心所所变色故。不自在故。及色无碍用者。则应五

识相应心所所变色。亦应无碍用。五识心所所变者。

色即碍用。若本识五所亦相例。故知本识五所。一念

之中。得具二受。如前五识心所亦然也。此解抄又萨

卷六 第 246a 页 X50-0246.png

婆多师。现在四大与现在色。为俱有因。为受于时。现

婆多师。现在四大与现在色。为俱有因。为受于时。现在四大远生受。于具后无对色。则能造所造。所造不

是俱因。为避却远无对色。不是俱因故。亦令现在造

色。与现在四大。亦不成俱有因。疏主既不取本识五

所所变五无碍者。亦应不得五识心所所变色是有

碍用。但应五识心王。并本识心王所变色是有碍用。

即共萨婆多。避却远无对色。令现在四大。俱时能造

色。亦不成俱有因也。此六根眼等同时者。然本识心

心所。各各能变一具五根。此六具五根。皆同处同时。

不相问也。论亦能以火无能烧用者。问然准此文。大

宗镜中有傍也。实无似有。

疏执受有二一五色根乃至种子可执复是所执者。

彼若救言。前第三一切种门。则明缘种。后第四执受

门中。但言执受根身缘根身也。第四门中。不明执受

种子。缘种子故。今彼难曰。亦如摄论中种子。与五根

扶尘。同在一门中。说执受并一处缘之。汝何故缘种。

即在第三门执受根身。并缘根身。即在第四门种子。

不许在执受门中。与身别明。故知汝说非也。

疏例同五门今加斯舍乃至准义可知者。除第一同

相。即除一切种门。除识行相门。除常与触相应门。何

以故。触不常与触自相应故。若但言相应门。亦得例

取也。若舍受门。亦须除之。受不得与舍受共相应故。

若除受外馀触等。亦得与舍受相应。若断舍门。不得

例取。阿罗汉位舍。何以故。阿罗汉位。唯断心王阿赖

卷六 第 246b 页 X50-0246.png

耶名。不断五心所名也。故不得取断中。若复长行中。

耶名。不断五心所名也。故不得取断中。若复长行中。以义通取。则得下言异熟识体。菩萨将得菩提时舍。

声闻缘觉。入无除依涅槃时舍。故知彼舍异熟识时。

亦舍心所故。亦得取断舍门也。自馀通取者可知。随

简彼宗者非常非断者。为简僧依自性常故。故言非

常。为简经部色心持种故。言非断也。一无记二坚乃

至四相应可为识熏者。一无记性者。即是前论一类

相续。是界趣生施设本故。二坚者。即前论中性坚持

种。令不生故。三可熏者。即前因灭果生。非常一故也。

四相应者。可为转识熏成。以水为喻如下文设者。如

下第七云。如水涛波随多少等是门。问与恒转如暴

流。因果不断常门中。唯取种子。亦取现行等。以为因

果。答即约第八现行。为恒转如暴流也。漂水下上者。

问水上可漂水不。如何名漂。

疏正量部等彼先有过未者。然正量亦立有过未世

疏黑山既例者。若西国婆罗门计。若日没时。即九黑

山。能彰于日。疏主今引俗中事也。若佛法中。日若在

遥远处者。食正西日没。由如人近者云若星则惠上

若远看云。则以入地。日没亦然也。

疏前生后灭者。准次上论文中。即是前灭后生也。

疏初但难断今亦难常者。初但难断者。即前论文中

言过去未来既非实有。非常可尔非断如何等文。是

也。今亦难常者。即论文云。同现有位后果未生。后果

未生故则无后果。即是难断也。果现有时。前因巳灭。

卷六 第 246c 页 X50-0246.png

果是谁果现。果现所有时。前因无果。既无因生。即是

果是谁果现。果现所有时。前因无果。既无因生。即是常也。因果之体未来巳有者。问准因果法。若为因之

法。若俱在前为果之法。若俱若在后。即合过去为因。

即现在未来为果。若现在为因。即现在未来为果。即

因前果在后。如何此文说未来有因耶。答今约萨婆

多宗。约义不也。若谂却因作用。即现在有因作用。若

论其体。即三世中。皆是有因体故。若相应俱有作异

熟。此四因。即约法体上建立。故三世中。即此四因。如

未来世中。有此四因者。为未来中。有异熟因。由有心

心所故。即有相应因。为有得四相体故。即有俱有因。

为有增上缘法体故。即有能作因。馀现在过去亦尔。

故约法体立此四因。若遍行同类二因。不约法体上

立。唯约前后位上。而立二因。故此二因。唯现在世。及

过去世中有也。巳过现二世。唯在于前位故。未来无

此二因。以是后性故。此说因前果在后者。即约同缘

类遍行因说。又约说又约馀四因。以起作用故。亦因

前而果后故。此言为因若俱有在前等故。若因体即

未来有也。初随返质唯难于常。今随双难亦破于断。

初随返质准难于常者。即前文言。过去未来。若其实

有。可许非断。如何非常。常亦不成缘起正理。今随双

难亦破于断者。即此文云。果既本有。何待前因。则是

果体本有。不藉其因。则是常也。因义既无。果义宁有。

因果总无。则是断也。今有二种三世无。若法行世。则

过去名前。未来名后。今此论中因果。即是法行三世。

卷六 第 247a 页 X50-0247.png

若向有三世。则过去名后。未来名前。如人中因果。即

若向有三世。则过去名后。未来名前。如人中因果。即是法行三世。若向背三背三世。则过去名后。未来名

前。如人小时名后。老时名彼。如立人言前何别未可

知。则未来名前。又如人道行时。巳行处名后。未行处

名前。前顶店家相似。亦是过去名后。未来名前也。

疏量云所计作用未来应有不离体故者。今此比量。

令过未来世中。即取与果用也。若难生相光明。合未

来起因。他亦许有。则有相符。今难取与果用。即无过

也。若将此量。对古萨婆多师比量。即有相符之过失。

古萨婆多师。即许未来法亦有作用。谓光明生相。苦

法智忍。即应量云。未来许光明等三法外。馀无作用

法。皆应起作用。不难体故。由如于体。又将此疏中比

量。对新萨婆多顺正理师。即得成也。以顺正理师。许

未来三法。但有功能。不是作用故。疏中比量。对顺正

理师。即无违也。汝去来法。应是无为法。有法体无作

用故。如无为法。若将此疏中比量。若对古萨婆多师。

即有随一不成过。然古萨婆多师。即许未来有光明

等三法作用故。此比量对古萨婆多师。有随一不成

过。若将此疏中比量。对顺正理师。即无随一不成过。

以顺正理师。唯许去来世中。而有功能无作用也。

疏又未相法应是无为者。萨婆多宗。法体在未来世。

则无生灭相。所还未起。作用过去世。以起作用。亦无

相迁。若现在法。则有四相迁也。故为此量破也。

疏又说未来有生相用过去有与果用者。谓异熟因。

卷六 第 247b 页 X50-0247.png

现在取果。过去与果。若同类遍行因过去有与果用

现在取果。过去与果。若同类遍行因过去有与果用者。谓若同类行因隔越者。亦是过去果用生相未来

有用故。疏中难。无过未有用。应名现在也。

疏今言用者谓取与用者。此文即是小乘救也。彼救

云。汝大乘难我道理不然。我言用者。谓取与之用也。

疏难云等无间缘过去取果者。若等无间缘。前念惑

时。能引起后念心心所。则取果亦是过去与果。

疏即应过去有半作用有取果用者。除相应俱有五

因等。皆现在取。不能过去取。馀三缘亦尔。唯等无间

缘。能过去取果。即是半有作用故。今约难令过去世。

半有作用也。俱舍论颂云。此中有四种类相位。待异

第三初作用立。世最为善。又解云。等无间缘过去取

果。婆沙正说。即应过去。有半作用。有取果用故。此文

应言。现在能取果。过去有与果作用。过去即无取果

作用也。难云。其过去世中。唯等无间缘等。即有与果

作用。过去即无取果作用也。即名半有作用。其过去

世中馀法。皆不能与果。即是半无作用。其过去世中

馀法皆不能与果。即是半无作用也。

疏有三法作用光相苦法智忍者。光明未来生相时。

现在闇即在舍相。光明若起闇巳除。若光明在现在

作用。即是与闇俱故。故未来有用。若生相在未来有

用。若现在则住异灭有用。若世第一法。于现在世。与

异生性用。俱起能智。在损异生性力弱。若苦法智忍。

于未来世起。在生相时。则有力能。排断未来世中异

卷六 第 247c 页 X50-0247.png

生性不得起。若苦法智忍起。至现在时。巳前世第一

生性不得起。若苦法智忍起。至现在时。巳前世第一法。及异生性。先巳灭讫。何以故。半必不得必向并。苦

法智忍即是半。世第一法即是向。又是加行也。疏中

难云。此三既未来有用。应名现在。

疏彼与果用灭复灭失取果之用生后生失者。亦如

异熟因。或同类因等流。至于现在世。巳一回灭巳。落

入过去。过去世中。又一回有与果用。即又一度灭。故

云灭后灭。生相时中巳一度生。又至现在世中。又能

取果。即又一回生也。即是生后失。故为此难。

疏若言苦果但是功能无取果用故者。过无学末后

心。既不能取未来果。此末心。应名过去无记果用。不

名现在也。

疏又若此心初无作用应名灭乃至处有言灭者。无

学末心既无取用。即命是灭。如何巳后更有灭耶。

疏又彼功能改名作用而复何异者。彼宗即改未来

无光明等。三法作用。而名功能。及改过去取与。半无

作用事。名功能故。此文应言。又彼作用故名功能。又

难言。汝宗既言。过去有与果功能。现在名作用。未知

通功能。与现在作用。何差别。难言。应无差别。由如眼

目异名故。俱舍论云。五取果唯现者。谓相应俱有同

类遍行异熟因。此五同于现在住相时。有力能取果

也。唯馀能作用取果不是故二与果亦然者。果起酬

因。即名与果。谓相应因俱有二因。于现在住相时。则

能取果。心王心所。更互与力。于现在灭相时。更互与

卷六 第 248a 页 X50-0248.png

果。过现与二因者。谓同类遍行二因。现在住相分时。

果。过现与二因者。谓同类遍行二因。现在住相分时。果若邻次。其前二因在灭相。后果在生相时。则名与

果。若起此二因。若入过去。或经三念五念。后果起在

生相。则能与果与二因果。则在过去世与果之也。俱

舍论说。与果者。谓彼种子。此现在法尔有力。能生馀

法。正生彼力。名为与果。问萨婆多宗。既不立有种子。

如何为彼种子。如何言为彼种故更问。答名言种是

因也。唯过去者。此异熟因。现在住相时取果。异熟因

落入过去世。始能与果。如现世中。造一恶业。此业则

能取未来身。此因落入过去。或经多念多生。后果起

在生相时。则与过去异熟因之果也。故异熟向过去

与果也。二因于正灭者。相应俱有在灭时。心王心所。

则更互与果也。三因于正生者。谓遍行同类异熟。此

三因后果起在生相。则名与果也。馀二缘相违者。若

所缘缘。于现在住相时。心心所正缘境时。则能取果。

曾现在灭相时。能与果。若等无间缘。一向过去取与

果。前念心心所灭时。为开导能引后念心心所法。则

能取果。若后念心心所起。在生相别。名与果故。此二

缘别明。若因缘增上取果。若因缘增上缘。不离前五

因故今不明。若无为。为能作因。亦不取果也。

疏婆沙正文应名现在者。今此疏中。数数有婆沙正

说者。今疏主引彼婆正义。牒而难之也。若言非是无

学末心不能取果乃至非等无间缘者。若彼宗救言。

非是无学末心不能。意说。无学末心亦能取果。伹为

卷六 第 248b 页 X50-0248.png

后念巳去缘阙果不得生者。难曰。汝若言无学末心

后念巳去缘阙果不得生者。难曰。汝若言无学末心能取果者。即违汝宗。汝宗说无学末心后。不能取果。

非等无间缘。若汝言无学末心能取果者。应无学末

心成等无间缘。又言汝若言现在末心。不能取果者。

违汝宗故。说一切法。皆现在有取果作用。末心既不

能取果。应名过去。既无取果用。应名功能。不如前解。

前解顺文。若大乘中亦说。无学末心。非是等无间缘。

故下文。若此识等无间彼识决定生者。可成无间缘。

若此识无间后识不生者。即不成等无间缘也。

若无得果若缘不阙定从此生者乃至云何不能生

果者。若彼救言。若末后果缘不阙者。其后果可生。以

为后果缘阙故。所以后果不能生者。难云。因既缘不

阙。故有作用。何不能生果也。既有无学末心为因。馀

缘亦应不阙。应有作用。后果定生。若因不能果。则现

在法。是无用也。难云。汝心心所起时。即具四缘生。汝

无学末心。既有四缘。无学末心。即应成因有作用。可

取法生得果也。

疏自相离言如何巳说者。即如前真得。谓自相等文

是。遂即取所及相分名当果。答即是相分。不论亲疏

相分时。谓粟子等时。是相分。意说。如有春时声子因

时。其果仍未起。即说此春间声子。应生秋间果。即假

说当果。对现因又有秋间声果时。其因巳灭。即说秋

时果声子。从春时因生。即假说当因。而对说现果。乃

至善恶因亦然。此唯识论中说因果。皆假施设。谓假

卷六 第 248c 页 X50-0248.png

立当果。对说现因。假立当因。对说于现果等文。即说

立当果。对说现因。假立当因。对说于现果等文。即说因果皆假者。即约第二胜义门中说。不约四世俗同

说。若约四世俗门中即说者。一切因果皆假立假者。

即约第二胜义门中说。不约四世俗门中说者。即一

切因果。皆是实有。有酬前相即熟变相等者。然果欲

生之时。要成熟转变。方能生果也。然观现在身是果。

从过去善业生。意过去为因。即观现在善恶业。为即

未来为果。虽未来有果。即假说现在法为因也。又观

现在异熟果。有好能施。则知过去善故。观现在果。假

立曾因也。果亦如是者。性离言故非果也。有功能故

果起酬因。非别果也。

远离二边者。即远离断常二边也。此答于前生灭分

位法也者。然前论云。被他小乘难同现有位。后果未

生。乃至难离断常故。今论中答云。如是因果等。皆假

施设。巳答前生灭分位也。如下不同解者。从如下解。

见修无学道。皆解无漏真智也。以理知故名契道者。

理者理非是真如理也。但不断不常之道。而理能引

起无漏现行。即不断常之道理。而契中道。也若执断

执常。既不能引生无漏之中道也。

依种子立约曾当义说其世也者。然彼瑜伽论中。约

种子。而为道理三世者。即是次定即一切时常定。而

尽理也。即种子生种。以分三世。谓此现在种子。从前

念种子。即前念种子名因也。现在种子为果。又从此

现在种子。后念种子时。即后念种子为果。现在种子

卷六 第 249a 页 X50-0249.png

为因也。若此唯识论。说因果三世有。约粗相道理。立

为因也。若此唯识论。说因果三世有。约粗相道理。立有三世也。即观现在人身五蕴。从前生故。即说现在

身为果。过去善业为因。又观现在犹造不动业故。未

来得生上二界也。由造福业现行因等。未来得人即

身。由现在造福业。未来得生三德趣五蕴身。又如现

在布施。未来得大财。由现在身持。于未来得大身。由

现在忍故。未来得大眷属等。观现世粗因。而得未来

果也。

皆说有六通乃至虽非种子亦有三世者。问他心智

与漏尽智。缘境有何别。又问大论五十六等说。有种

子三世。唯识中说变三世。此三处皆约何道理有何

别。答下疏中自会。又彼功能改文作用者。彼宗即改

未来光明等三法作用。而名功能。及改过去取与果

之作用。而名功能故。此文应云。又彼作用改名功能。

他心漏尽智。缘烦恼尽处无为。无为虽不蕴三世。即

假说有。无为是现在。一道三世乃至义说三世故有。

即内外种上。皆有三世之义。外种三世者。如前摄说。

内种者如见。今时好人身。即说此人。从过去世善业

因生。即假立曾因。对说现果。又见此人今时行善。则

说此未来。还得好人天果。即假立当果。对说现因。二

依神通三世乃至作證解故者。其宿住智等生时。法

尔有缘三世之功能力。其神力所见之事。既非妄心。

所见皆实故。

第二说犹起證净故亦现三世影有犹多修习禅定

卷六 第 249b 页 X50-0249.png

神通等法。即然知过去等事。令宿住等智。而断除三

神通等法。即然知过去等事。令宿住等智。而断除三世中事。彰遍彰故。即所见去来今皆实。随其势力。问

缘多少劫之事。理实所缘之相。能缘之见。实是现在。

而心上作三世之行解故。智缘未来。若至未来所见

之事。与今时智所见事。更无量也。异生圣者功能各

殊者。若异生神通。则前知八十个成坏劫。后亦知八

十个成坏劫。若声闻缘觉神通。前知八万个成坏劫。

后亦知八万个成坏劫。若初地菩萨。前知百个成坏

劫。后知一百个成坏劫。二地巳上更多。若佛无边劫

事。

三依唯识乃至去来相实唯现在者。此义唯通前二

种。谓前道理神通。皆名唯识三世体。前二种外别有

实体。其唯识三世。多是妄分别心所变。以去来今。据

实能缘皆是现在。或复更释乃至诸违文者。问其神

通。即是唯识通摄入唯识。谓唯有道理唯识三。恐神

通滥妄缘故。分三种三世。然神通皆不是妄缘知。唯

识三世中。即有一分妄缘知。如独头散意识。而缘过

去等。设立四灭三者。设馀六。或立四种三世。或灭三

一问立二种三世者。皆是妄说。

此中亦同胜军论师种子等法前果后因俱时而生

者。问若前因后果。可言俱时。果后果因即是别时。答

此胜军论师因果等法用。即与上座因果相似。谓胜

军言。即此一个种子。而有二时。谓生时酬因。灭时引

果。即后法云前果。即此现在法。至灭相时。与后法生

卷六 第 249c 页 X50-0249.png

立。即灭为因生为果。故云后因。即于现在一个法体

立。即灭为因生为果。故云后因。即于现在一个法体上。若法体生时。即是果。即初生时酬前因故。生时名

果。即此现在法体在灭相。即能与后念法。为以灭时

引果。三相用不同时。巳下文即是上座部义也。至异

时后果方起者。合云至灭之时。后果方起。或云应异

灭俱以也。此二相即法辨离无别体者。此生灭二相。

即于一个法体上辨。即于一个法上。有生灭二相故。

若生灭二相。离法体外。更无别体故。若萨婆多。离法

别异四相我相。不离法有别体。色法迟钝有三相用

体。色法初生相时即为果。与前法因道。即两法俱。若

住相时。即独住无两法并也。其住相非是果也。若至

灭相时。即能为因。与后法果并也。此是二法。灭等因。

即后法为。今此所论即一法体者。言法为二时者。谓

后法生。酬前法灭等因。即后法为果。即后生相果。与

前灭相因并。若此现在法。至灭时相。即与后法生相

并。即二法上。而辨生灭时。生灭时同在现在一念中。

至生灭不相违。此乃即二法。有二时也。故下文言。前

因正灭。后果正生。若此论文中。言生时酬因灭时引

果者。即于一法上而辨。谓此现在法初生时。即与为

因果。酬前法因故。若现在法。至灭相时即为因。能引

后法果。此乃一法上生灭。不得在一世。必前后相违。

此乃一法上而辨。生灭二时体相虽殊而俱是有者。

问体者即是法体也。相者即是生灭。彼虚言者等问

言等文等取何法如解惑等者。解者是智。惑者是愚。

卷六 第 250a 页 X50-0250.png

即相违故。如愚智等。

即相违故。如愚智等。疏又此据令除二乘金刚心少故不说者。至金刚心

位。我执巳不行。应名为舍。少故不说。又八地巳上大

一僧祇劫不行。今约全处为论。故言阿罗汉位舍。若

二乘人。至金刚心时。毕巳竟断我执现行。其金刚心

时。仍是有学位摄。至解脱道巳。方成无学。今者但说

无学舍阿赖耶名摄多时说。不说金刚心赖耶者。以

时促故。所以不论也。八地菩萨随应二释者。若初师

说。八地菩萨。亦得名罗汉。亦舍赖耶名也。又依除分

段生此名无生者。意说。阿罗罗汉亦得名无生。以三

名中云。应永不受分段生故。阿罗汉得名无生。其阿

罗汉。断烦恼故。亦得名煞贼。

疏此执藏名唯约缚说者。今言舍阿赖耶者。据缘缚。

若萨婆多。则巳断法与未断为因。亦如先在凡夫时。

起身边见等染污。能与修道烦恼为因。后入见道时。

虽见或身边见等。后者学身中起染污法。是前见道

时。断见惑身边见等。后者学身中起染污法。是前见

道所引生故。后修道烦恼起。但是令与果而非取。即

是巳断法。与未断为因也。又彼宗由烦恼上。法前法

后。俱得缚众生故。不得解脱。起圣道唯能断烦恼上

同令不转行者。即名离缚。如相应烦恼。相应心心所。

落入过去心心所。恒彼烦恼也。只令现在烦恼得不

起。即名离缚也。若大乘断相应缚。并染污法。若与烦

恼俱时起心心所法。亦皆断之。然小乘说。相应缚既

卷六 第 250b 页 X50-0250.png

贪等缚。同时心王受。上得四相。而成相缚贪等。亦缚

贪等缚。同时心王受。上得四相。而成相缚贪等。亦缚贪等烦恼上得四相以来。相应缚。说习气上位不成

者。然十地菩萨。方断烦恼种上习气。至佛位永断习

气尽也。若罗汉仍有习气也。

疏如见道生等者。如俱舍颂于佛上僧等供养上曾

僧二影。疏果谓新于见道。三新说灭尽定。于四新从

想定出。五新从无诤三昧出。六新出修道。有人供养

得大福。巳后多时。入世俗心供养时。得福异故。问慈

定为是学得无学得。又问佛为上首。僧等六人中。几

个人供养得福多。几人供养得福少。更问。有成熟阿

赖耶。非转识。乃至谓第一句。入无心位者。问异生在

无心位。亦有第七识。如何言不成转识。乃至三乘人

入灭定。皆有第七转识。如何言不成转识。答即约前

六转识说。不约第七识说。亦不相违。若二乘中。第三

果人。即得入灭定也。若前二果。亦有心熟眠闷绝。若

一切异生。或入无想定。及入无想天。又无想天又入

熟眠闷绝。此等名无心也。

论云诸阿罗汉独觉如是者。问独觉中亦有麟喻部

行众多。而不言诸。偏于罗汉之上。而言诸耶。又问独

觉如是各得别名。唯声闻之人。而得罗汉之通号。如

是应名独觉。独觉应名如是。答独觉不能断所知。所

以不得名如是。能断烦恼。所以得名罗汉。

论云顿断烦恼及所知障者。成阿罗汉。及成如来。问

金刚心。可言顿断其所知障。于十地渐断。几成顿断。

卷六 第 250c 页 X50-0250.png

如疏自反。问对法中。何故于十号中。说成佛时。唯言

如疏自反。问对法中。何故于十号中。说成佛时。唯言成罗汉如是。不说馀人号。思可知。

疏巳得不退者。即是證不退也。

疏亦得不退者。即是行不退也。若八地巳去菩萨。于

未得法定当得。若有违缘时。亦不能为障碍。若初地

巳上菩萨。未得法空当得。若有违缘时。亦不能为鄣

碍。若初地巳上菩萨。于未得功德。唯碍鄣碍。若有违

缘生。即不得于得法。而有退也。初说回说回心名不

退者。即前位乃至直往者。唯向不退者。然此中言不

退菩萨舍阿赖耶名者。即正取第四不退。名阿罗汉

也。然此二乘无学。初回心巳去。虽未至十倍等。其人

即唯得名不退菩萨也。若此人至十倍。第六心时。其

人即得二名。亦得名信不退。亦得名烦恼不退。其人

若至十住第七心巳去人。即名位不退。亦名烦恼不

退。其人若至初地巳去。亦得二名。谓名證不退。亦名

烦恼不退。其人若至八地巳去。亦得二名。谓亦名行

不退。名烦恼故。二乘无学回心。即得亦不退亦名。谓

名信不退。位不退。證不退。行烦恼不退。若直往菩萨。

唯有馀四不退。无烦恼不退也。若此间正取烦恼不

退。若汎解不退。即有馀四不退。

疏一信不退即十信第六者。前五心由退能断善根。

至十信第六心。更不退能断善根也。

疏若十住第七心亦善其位不退者。此位中更不退

作二乘故也。

卷六 第 251a 页 X50-0251.png

疏以得證净故者。更不退起烦恼。即是證净也。

疏亦名信不退然未至彼位者。二乘无学。回心向大。

虽未至十信位。决定信大乘。亦名信不退也。此之不

退。唯大乘有。若小乘罗汉亦退失。

疏即应有五者。今此疏中有五不退。一十倍第六心。

名为信不退也。十住第七心。名为位不退。三證不退。

初地至七。四行不退。八地巳上。五烦恼不退。即是无

学回心向大者是。

疏四者若三乘无学。皆舍赖耶名。即三人也。又加无

学回心。名不退菩萨。即四人也。

疏从初发心二万劫者。即是无学回心二万劫。始则

十倍初心。即是涅槃往。须陀恒八万劫。斯陀含六万

劫。阿那含人四万劫。阿罗汉二万功。辟支佛十千劫。

此之有类心回大。经此之劫数。始列大乘十倍初心

也。此中劫者。约成坏大劫为论也。然罗汉人。从初发

大乘心。乃至成佛巳来。皆名为烦恼不退。回心巳去。

即名菩萨。处不退起。名不退也。

三乘有学金刚心位乃至彼论不说此亦不论者。问

何故亦名金刚心。名金刚喻定。又问准下九心见道。

八相应心总合一。八相应即为八。今以断惑中观顺

非止。即说于慧。此中断义。唯说于金刚喻定。不名金

刚喻智。言金刚心。即是金刚喻定即心故。所以经中

说定学。名亦为心学。今者举所依之定。意取能依之

智。由定能起智故。说金刚心喻定。不名金刚喻智。然

卷六 第 251b 页 X50-0251.png

馀论中。亦名金刚道。道即是智也。然此唯识及诸论

馀论中。亦名金刚道。道即是智也。然此唯识及诸论中。即约三乘究竟道。名金刚。或所断下下品烦恼难

如金刚。或能断之智坚固。喻如金刚。然金刚般若经。

即约见修无学三道。总名金刚。于无相海者。若真如

无相如海。若能證真如根本智。由于般菩萨。由如乘

船人。即菩萨乘圣道船。渡无相海。并得至于佛果也。

即空方便智发起有殊胜行者。空者即菩萨。起空根

本智。观真如时。由根本智上有方便。方便者增说也。

有即是后得智。正根本智。观空證真如时。此智即能

起后得智。而起身诸业行苦行。舍身命等。教化众生。

由如不起灭。而观诸威仪。初起巳前。于六波罗蜜一

行中修一行乃至明佛力起者。若初地至六地巳去。

即修行六度。谓初地行布施乃至第六地修智慧。若

第七地修方便。若第八地修愿智。若第九地修力。第

十地修明智也。从此八地巳去。于刹那能得过前二

阿僧祇所行功德智慧一倍者。若入八地巳去既然。

至九地巳去。初念修道。亦过然八地一倍。第三念修

道。过前第一念多倍。乃至巳后倍倍准前。问此言福

智多者。为熏得种多。为渐明利。为心勇猛。答此中即

得功德智慧等多。以渐殊胜明利故。亦不约熏得种

子多也。犹此义故。若初地菩萨。一年修道。能过地前

地前大僧祇劫。若一日修道。胜初地菩萨百年。乃至

巳后准知。若第九地菩萨二念修道。即胜第八地一

劫。乃至第地菩萨一念修道。即过第九地。十地十切

卷六 第 251c 页 X50-0251.png

等。

等。此亦说彼各阿罗汉三义具故者。谓具应供煞贼不

受分段生等三义也。二智是正体后得者。问然此文

中。既言二空所显真理。如何此文言。正体后得。与别

二种。不相应故。答今云正体及后得。亦摄得生空智。

法空智。其正体智中。亦有生空根本智。法空根本智。

其后得智中。亦摄得生空后得智。或二智者。即是生

空智。法空智。法空智中。亦摄得根本后得。其生空智

中亦有根本后得智也。与前有得也。

疏即唯约六波罗蜜为论乃至见一一行中皆能修

习一切行故者。若初地菩萨。于六波罗蜜中。随行一

行时。能一行一切行。若八地巳上菩萨。即约行八万

四千波罗蜜行时。能行一切行故。与前别也。

疏不动染心而方起惑者。染者颠心也。菩萨起烦恼

时。皆正智心故。不令与烦恼相应。为利有情故。意说

凡夫小人。若欲造善恶业事时。要须起善恶心。如造

恶事。要起烦恼真恶心。方能造恶事而打人。若起善

心时。即不能造恶事而打人。若欲造善业时。要须起

善心。方能造善事。若起恶心中。即不能他善事。菩萨

不尔。一倍相违。如菩萨或起恶心时。即造善事故。或

起善心时。而作恶事。是慈悲中作也。恶心时。即是善

事。或起善心时。而作恶事。皆是慈悲心中作也。如经

中说。佛过去作觉德。见有馀人谤大乘经。心作是念。

若倍此人谤经。其人定百千劫。入无间狱。我容煞此

卷六 第 252a 页 X50-0252.png

人不令谤经。即大悲心煞。此人云命终至无间狱。而

人不令谤经。即大悲心煞。此人云命终至无间狱。而起三念。同涅槃经。先答云。无国王相似也。如生兀药

等。令变令毒。药令变毒。别法我见故。以阿罗汉。由有

分别法执等在故。不损人。或由馀好药等。毒药中。令

变毒无力。三不损人也。

疏法我见故者。法有作用。名之为我。或与人我同体

故。名之为法我也。为共烦恼同体故。此文应言以有

本质。

疏十地菩萨所起烦恼为过失者。问八地巳上更不

起烦恼。如何此文言十地菩萨所起烦恼。答此文但

总相说十地也。应云七地菩萨所起烦恼。不为过失

也。

论云然阿罗汉断此识中烦恼粗重者究竟尽说者。

如愚意者。详观此文。既言断烦恼粗重。明知即是初

师义。非第二师义。以第二师说。直往八地菩萨。犹伏

第七识烦恼现行。名舍赖耶。

论云阿罗汉无识持种尔时便入无馀涅槃者。故准

此文说。便入无馀涅槃。是初师义。问二乘人。无识持

种。即入无馀其事。菩萨无漏持种。如何得入无馀。即

积集义是心义。乃至或能熏种。于此识中。既积集巳。

后起法等者。此疏中十二解。有何差别。更应问此师。

如愚所初解。唯约集种在识中。后解即约集诸种子。

后起现行。名之心体。此唯识论中解心者。即说意能

了诸境相。是说名为识。今者本识即是此三种中心

卷六 第 252b 页 X50-0252.png

之心也。约论种子所积集之处所也。

之心也。约论种子所积集之处所也。疏心意识中心之心者。即是藏识说名心。思量性名

意。对法第二亦心义乃至据一边说者。问此论既言

由种云熏习。种子所积集故。此文唯有种聚集种子。

而无起染现行。亦据一边说。答即此论下初證。即集

法种。能起现行是心义。彼对法唯有种。名之为心。亦

无起现行。约一边说。

疏摄论第一云为所依乃至非通诸圣者。彼摄论云。

阿陀那者。谓能执持诸法种子。及能执色根依处。今

能执取结生相续故。彼论约执取结生相续故。约正

受生时。本识与取为依故。所依者是身。问取者。为是

十二支中取支。如何与作所依者。问初二果人。身必

触处生本识。与取为依。如何言非通诸圣。答此意取

者。非是十二支中取支。即从中有欲取支。受生处故。

即约得受生。执取得生有。身名为取也。即令生死得

相续。即本识与受生时而所依。问上文中解阿陀那。

谓执受种子。及诸色根。具二义。此下文解。阿陀那即

执持种子。及执持色根。及根依处。及执取结生相续。

即具四义。即二文相违。答此举胜说也。

即摄论第一所知依品是此所知依者。彼论云。所知

依者。谓第八识。即所知依。所知中等馀殊胜法也。是

故三性法。皆依此识方有者。谓依他遍计圆成等三

性。问其第八识。如何与圆成实性。及遍计为依。答其

第八识中。还有能遍计心种。其识中种子。皆是所遍

卷六 第 252c 页 X50-0252.png

计境。所遍计境还与遍计所执性。成为依也。又如第

计境。所遍计境还与遍计所执性。成为依也。又如第七识遍缘第八而起我法执时。其第八识与圆成等

为实为依。依者是藉。非如眼识依眼等根。即由第八

心中烦恼种子。有无漏种子。无漏种子生现行。證真

如时。即能断却识中烦恼种子。方显得真如。若无第

八识。即无烦恼种子。亦无无漏种。亦不能显得真如。

故说真如依第八识也。

疏前第一名心是积集种在其中义。解云。若汎别解

心者。即令二义。一谓能集诸法种子。亦能起诸现行。

若心与种子识明了。其心唯具一义。谓前第一名心

是积集种。处义明种。以所依现行识处。今言种子识。

即明识中种子。能生现行义。故二别也。根本识有分

识等者。问今此言有本识遍一切位者。准文中。有谓

三有。分是因义。如何得通佛果无漏位。老果中从因

为名。谓说如是亦名补特伽罗。然说因为名。然佛非

补特伽罗。亦此亦尔。说佛有云分识者。亦从因为位。

疏即是相续执持位心者。能此心等四名。通一切位

者。即约阿陀识相续执持位说也。以阿陀那通一切

因果故也。又始为论此能执藏亦通无漏乃至为能

藏义者。意说。第八识为能藏。根身种子为所藏。即此

始终而言。此本识能藏。亦通漏无漏。佛果本识名能

藏故。此为所藏。不通无漏者。所藏者。是受熏义。是我

执藏。佛无所熏。及无我执故。佛无所藏。若第七我执。

执第八为我时。即本识为所藏。我执为能藏故。始终

卷六 第 253a 页 X50-0253.png

而言。此识为所藏。不通无漏。唯在有漏位。佛果本识。

而言。此识为所藏。不通无漏。唯在有漏位。佛果本识。不是我执藏故。无不受熏故。

初师第三随理应说者。问前时阿罗汉位中。既有三

师说。若前二师。即是正义。若第三师。不是正义。疏中

应言初师第二说随理应说。如何言初师第三。答举

初后故。更应问法师。又问言杂染者。为是有漏三性

有漏三性法。其不退菩萨。及二乘无学。皆有有漏杂

染种。如何此言无学不退菩萨。无染杂法。答亦约我

执说。由此义故。种生现行异时乃至起方生故者。此

师即说入金刚心时。舍异熟识种子。唯有异熟识现。

今与金刚心俱起。即是正舍名舍。其菩提在未来。名

为将得也。此师亦是不正义。此义即是护法师门人

释也。生前识之种。至金刚心巳灭。生后识之种。与金

刚心俱。前念本识现行。与金刚心俱起解脱道舍。疏

文门五行者。皆是彼师不正义。论上文中。皆言因果

同时故。

疏佛地论第三四等诸净中说者。即彼论明诸清净

法也。

疏若约断说即二乘无学乃至前解为胜者。若所说

八地。及阿罗汉。舍阿赖耶者。即约断缘缚名。而不舍

体故。约离自地染时。皆名舍阿赖耶。若金刚心时。舍

体也。由此应作四句分别。有断而不断等。如前抄说。

疏以能缘从所缘分三者。若能缘从所缘分三者。我

执平等性智位。若所缘从能缘分三者。谓阿赖耶异

卷六 第 253b 页 X50-0253.png

熟阿陀那即能缘所缘之名。前长后短。谓从无始巳

熟阿陀那即能缘所缘之名。前长后短。谓从无始巳来。我执恒缘赖耶识。故名前也。若约体者。即阿赖耶。

即前高后长。其阿赖耶体。至金刚心。及二乘入无馀

涅槃。方舍阿赖耶识体。其能缘我执。若约体者。亦前

高后短。无始巳来我执。与所缘赖耶同时有。故名前

高。若至八地及二乘金刚心。即断我执体。故名后短。

法执缘异熟识。其能缘亦前俱后高也。有从无始巳

来法执。恒缘异熟识。故名前高也。若至二乘入无馀

依时。及菩萨金刚心时。即同时舍异熟识。及断法执。

故名后高也。若平等性智。缘阿陀那时。即前长后高。

谓得成佛尽未来际。平等性智。恒缘阿陀那识。若约

能缘说。即前短后高。谓入初地。方得平等性智。名前

短也。成佛巳去平等性智。常状续故。常与阿陀那识

俱也。名后高。若约所缘阿陀那识。即前长后高。由无

始时来。有阿陀那识。名前长也。

疏如佛地说有为无漏皆不受熏者。意说。无漏法而

不受熏。亦应言善染等亦不受熏。唯无记方能受熏

也。

疏金刚心菩萨等既有二说若巳起者时少故不谓

者。即是第十卷。有一说。金刚心时。则起大圆镜智时。

何故不说者。金刚心时促。但言解脱道。又一说金刚

心。不起圆镜智。解脱道方起也。然此本识。三性善染

等不受熏。唯无记方谓我爱。唯无记方能受熏也。

然此本识三位差别者。谓我爱执藏位。善恶业果位。

卷六 第 253c 页 X50-0253.png

相续执持位。摄论第二说阿赖耶识为性乃至此中

相续执持位。摄论第二说阿赖耶识为性乃至此中不说小乘之名者。此摄论文中。先明第八识。如大王

路以后。即结第八识之用。阿赖耶识而为性。其第八

识。以心为体性。其第八识。即以阿陀那识为体。若第

四但言阿赖那者。即是萨婆多。爱乐欣喜之阿赖那

故。第四无识字也。

疏前第一解心等通故等中亦尔乃至准义知者。既

即等言。则等取摄论三名。赖耶异熟陀那。又等取萨

婆多爱阿赖耶心。既是通名诸论异名。总得名心也。

有漏二位名最初舍者。摄二位者。谓异熟阿赖耶。

疏无间解脱将得正得二释此中皆名将得者。在金

刚无间道时。菩提在未来。名为将得之言。其释文家

即分位。谓将得正得论文中。总名将得。一云种生现

同时有二乃至故名将得者。然此疏中两释中。两释

即是正义。一初师云。金刚心时。与异熟识俱。其金刚

心。即与异熟同时灭故。金刚心舍异熟识。即是正舍

名舍。由如小乘中说。世第一法。与异生性俱起。如骑

怨相似。即世第一法。能容异生性。容异生性与世第

一法。同时而舍。即正舍名舍也。此师即是正义。其金

刚心时。菩提在来。名为将得也。菩提与圆镜智俱起

者。问菩提是智。又言与圆镜智俱起。其菩提是八识

中何识中智。又解脱道即是菩提。答菩提是解脱道。

解脱道是第六七平等妙观二智。若第六识起金刚

无间道时。引第七识中解脱道。若约断惑故名无间

卷六 第 254a 页 X50-0254.png

解脱道者。唯是第六识。有无间解脱道。圆镜成事智

解脱道者。唯是第六识。有无间解脱道。圆镜成事智中。唯有胜进道也。故今第六识解脱道。与圆镜智俱。

疏得与成熟既别体者。若萨婆多。初得名得。后得名

成熟。今此论文。简萨婆多。故言将得。据实而言。得与

成熟。一体异名也。异熟先灭。其金刚时。即巳舍名舍。

若第二说。其金刚心时。由如小乘苦法智忍起时。名

舍异生性。即巳舍名舍。今此亦尔也。此二说如下第

十论文说也。其种生现异时。同初说。金刚起时。异熟

识种巳灭。唯有异熟识现行。与金刚心俱起。初得名

得后得名成熟者。然此文即约萨婆多师释。若续善

根。善根至生相时。即名为得。若善根至现在时。即名

成熟。同与成熟别。今此亦尔。若在金刚心时。即名得

菩提。即将得名得。若至解脱道时。即名正得。即成熟

菩提也。

疏此并彼弟子至二家异说者。问次文中。即无护法

言。今此文中。即是护法弟子。二家异说。更问。若大乘

人。不寂灭门。至真如为论者。然彼论问声闻与佛无

馀涅槃何别。答言无别者。即约三乘。皆无苦依身故。

二乘入无馀巳。身起俱灭。若佛虽无苦依。而得无漏

五蕴常身等也。心等通故随义应说者。若阿赖耶识。

名为心者。名所知依者。名种子识。名阿陀那者。其二

乘金刚心时。及八地巳上菩萨。舍阿赖耶识时。亦名

舍心。亦名舍前知依。亦舍阿陀那。异熟识名为心。名

为种子识。名为所知依。名为阿陀那者。其菩萨金刚

卷六 第 254b 页 X50-0254.png

心。舍异熟识。及二乘人。入无馀依。舍异熟识时。亦名

心。舍异熟识。及二乘人。入无馀依。舍异熟识时。亦名舍心所知依种子识阿陀那也。如无垢识。尽未来除

更不断故。其心所知依等。亦不不断也。

有言有漏位即显前二及后一者。前二者。谓有漏位

中。唯有阿陀那自相门。唯有异熟识异相门。后一者。

及末后阿罗汉位舍门。此三门唯是有漏位。次前具

说。故今不明。其因相一切不可知了舍俱恒转通因

果故者。若五门通因果有。一因相一切种门。二不可

知门。三了即识行相门。四即舍受俱门。五即恒转如

暴流门也。问既言恒转。通于佛果。佛果上亦言恒转

如暴流。有前文三种法喻。如暴流水等。答然佛果第

八现行识。恒转如流。亦有前少分。有前水为喻。然无

漂水下上等事。不可知门者。问因位异生无遍智。可

其第八心境。皆可知。何说不可知通于佛果。答亦如

因位第八识。及所缘之境。谓佛皆知之。即是可知。然

望馀异生不知故。即不可知。今此亦尔。虽佛果上第

八识。及所缘之境。诸佛皆知。即是可知通果上有也。

然受相应恐滥因位者。然因中第八。与舍受俱。即是

异熟报主故。若佛果位舍受。即非异熟报主故。果上

舍受。恐滥因中舍受故。今此论中。此亦唯与舍受相

应也。欲无灭中舍受故。今此中皆言无灭者。即名欲

无灭者。念无灭等。若新经论中。即言欲无退念无退

等也。如来无有不定退等也。心者。问既佛第八识中

有定。未知九次第定中是何定也。答唯下流初解圆

卷六 第 254c 页 X50-0254.png

镜智。通色亦无色。四十地中。即圆镜智中。亦有诸等

镜智。通色亦无色。四十地中。即圆镜智中。亦有诸等至。

若在因位一心一时乃至故念欲俱者。然凡夫一念

中。不能缘过未。若佛果上。一念之中欲能缘未来。念

能缘过去也。因位中第八识。虽一念一时。不得缘过

未。唯得缘现在。若因中第六识。唯能少分缘过去未

来。不得多时。若佛果位。一刹那时。八识皆能缘三世。

欲缘未来。念过过去也。故大乘中说。如是六通十力。

于一刹那中。即得并起也。谓于一念中。即八识并起

故。起宿住智。即缘现在。即起漏尽通。缘现在无为。起

他心通。缘八地识心王。五十一心所。即起天眼通缘

色。起天通缘声也。如初地菩萨一刹那中。亦能知前

后百劫。又能见百佛世界。乃至身亦能往往。故知大

乘一念中。六通即得并起。若小乘中说。六识不得并

起。即有三退。一也巳得退。二未得退。三受用退。若钝

无学。即具有三退。谓巳得后三果。还退后三果。直至

初果。名巳得。又于佛身功德未得之法。圣人亦不得

佛身中功德。名未得退。圣人若起天眼。即不得起天

耳。若起宿住通。缘过去时。即不得起。死起生通。而缘

未来。起一之时。馀不得起。名受用退。以为六识不得

并生故。若不劣舍性阿罗汉位。唯有二退。谓有未得

也及受用退。无巳得退也。其人不得佛身中功德。名

未得退。受用同前说。佛若身中。唯有一退。唯有受用

退也。即无巳得退未得退也。若大乘中及经部说。亦

卷六 第 255a 页 X50-0255.png

有三退。如钝根无学。亦有三退失。得九定现法乐住。

有三退。如钝根无学。亦有三退失。得九定现法乐住。今还退失。名巳得退。若未得退。同小乘说。若约六通。

即得并起。若初八解脱中。即有受用退。如起初二解

脱。初二解脱即是初禅心。更不得起馀解脱。馀解脱

所依地名别故。又如起空处解脱。即不得起识处解

脱等。以二地心。不得并生故。若佛身中三退总无也

故。

疏如来既得四澄净故者。四證净者。谓佛法僧戒。如

是亲證。此四既是无漏。故言净。除深信此四故。名不

坏信。故知佛亦有信也。问佛果八识。皆得巳證净耶。

如馀处说。

疏许通无漏于理无妨者。八地以上菩萨无漏心中。

亦有无漏寻伺故。寻伺亦通无漏。若佛无漏。即无寻

伺也。

疏不可动摇非如馀智。问如何名动摇。答若十地因

中。平等性智亦有间断。名动摇。又问佛菩萨平等智。

亦是舍受。如何无性如馀智。答佛果第八大圆镜智。

唯是舍受。若馀三智。或喜乐俱也。

疏或说通无色色界六地游观无漏通此地者。色界

六者。谓四禅根本中间禅初禅未至。及四无色根本

定。若如是真实功德。十力四无畏等。则唯在第四禅

者。馀九地准有游观无漏。则无如是真实功能。何故

唯取初未至。不取馀上七未至。则无无漏道。不能断

惑故。是以不取之也。

卷六 第 255b 页 X50-0255.png

疏起现行者。唯第四定多依天住此智多分起大悲

故者。若佛智现行。唯在第四禅。不起馀地。如是于天

住第四禅。若佛住中多住十力。若其住中多住空解

脱。若梵住中多住大悲。梵住谓慈悲喜舍。

疏有说通下五六定无理能遮故色界有遍缘心者。

若取五地。则除初未至。若断欲界染。可须初未至。如

是不拟断欲界染故。不起未初至。唯取四根本中间

禅也。疏中应云五地又云者。下三禅及初未至中间

禅也。前解胜。若通取六地者。即取初未至。若欲界色

心。即能遍缘无色界心。不能遍缘。地法无故。

疏虽下四地仍唯舍受者。四地者。即是初未至初禅

根本定时之四地。大乘宗。皆通有喜乐受故。如下三

受释也。虽通四。此四地仍唯舍受。以寂静故也。除却

中间禅。大乘许是舍受故。

疏阿赖耶与舍受俱于三受位俱行不绝者。若前六

识中。喜乐舍三受。现行第八识。恒舍受故。言俱行不

绝。

疏所馀三受当知思惟之所引起乃至别发现前者。

问取佛位喜乐受。亦是思惟作意引发起耶。答少分

亦思惟起也。

疏此佛地中类同舍受不得起乐喜二受此乃思惟

所引发故者。意说。佛果位中第八识是舍受。其佛果

第八识。亦是舍受。佛果位中。纵前第七识中。起喜舍

受。本识亦恒舍受。以是任运故。若喜乐受。则思修中。

卷六 第 255c 页 X50-0255.png

取引起也。

取引起也。疏馀地总无六十八说如是功德多依第四。解云。既

前疏文言馀地总无。下数疏云。如是功德唯依第四

静虑。上文言总无。下文言多依馀地。亦合少分。有文

自相违也。故知馀地亦少分有云。

疏虽色无色皆有此起乃至所有等智者。若在因位

十地。即得修彼种增。若在佛果位。亦不能修种增。馀

九地虽有馀不能生。唯现行第四禅根本地能生。如

小乘三类边智。亦如凡夫无始时来。唯修外道。起世

俗智六行伏惑。唯有苦集灭谛。不能起道谛。厌下苦

苦。是苦谛。厌下粗是集谛。欣上静妙是灭谛。无有道

谛。虽起有漏世俗智。不名无漏道谛故。如身在欲界。

起初禅未至定。伏欲界九品染尽。而欣上初禅定巳

后。方得初禅定。若厌下地为苦粗部。即是无间道。欣

上地为静妙离。即是解脱道。若初禅有漏根本定。亦

不能离初禅自他染。要得上二禅定。方亦不能离初

禅自他染。要得上二禅定。方能离初禅染。直至有顶

地巳来。地地皆厌下欣上。唯有顶惑不能伏。无上可

欣故。由如步屈虫。若移得前脚。方动得后脚。若至倒

尖顶游处。若不动得前脚。亦不能移后脚。今此亦尔。

若定八地。若有上地可欣。即能厌伏自下地染。乃至

无所有处。即欣上有顶地。为静妙离。厌下无所有处。

为苦粗鄣。即伏无所有染。前脚。由如静妙离解脱道。

若后两脚喻如厌下地为苦粗鄣。是无间道。若至有

卷六 第 256a 页 X50-0256.png

顶地中。由更无上可欣故。即不成解脱道。由不成解

顶地中。由更无上可欣故。即不成解脱道。由不成解脱道。亦不能伏有顶染。亦不成无间道也。后时作预

流向。入见道时。起苦法智忍。为无间道。断欲界苦谛

下惑。起苦类智忍。断上二界苦谛下惑。至第四苦类

智时。以先在凡夫六行伏惑世俗智。在未来藏中。更

不能起世俗智。在未来藏中。唯总一法前得与苦类

智来由如通信。既义言语苦法智言。若何是苦法智

此来未起时。则便我世俗智伏惑。又不能百回。伏下

地惑生上。生上巳还生下。我唯能伏无所有处巳下

苦谛。伏有顶惑断道。今日断却三界惑尽土大好。我

世俗在来受。不起伏三界惑也。集灭智皆亦如是。三

类智边者。即苦类智。集类智。灭类智。此三皆在后边

故。名之为边。圆镜智亦尔。馀地不生。由如世俗智不

起也。圆镜智。第四地得现行起。由如三类智得现起

也。旧经论中云。等智一切凡夫四生。能皆得有故。新

云世俗智也。

疏缘十八界有为无乃至故名遍知者。此释遍智。最

正好也。

成唯识论疏抄卷第六

卷六 第 256b 页 X50-0256.png