御制题旧五代史八韵 第 1a 页 WYG0277-0001a.png

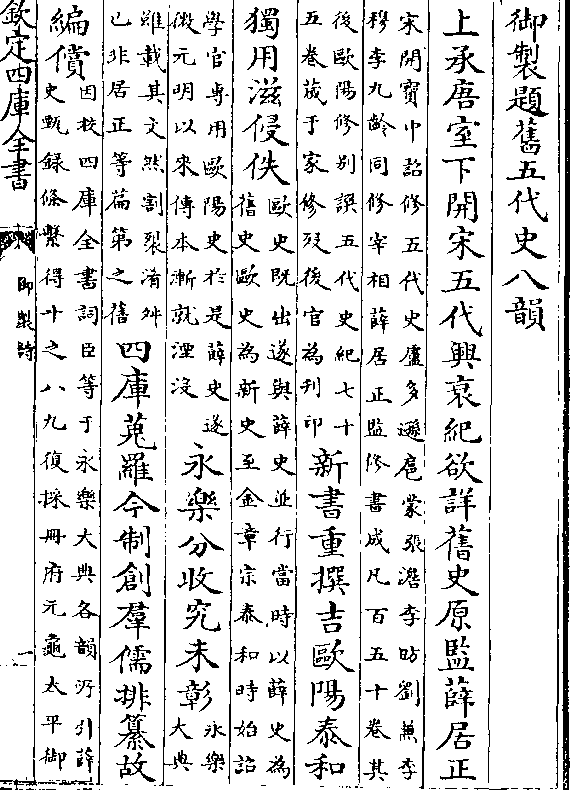

御制题旧五代史八韵

御制题旧五代史八韵上承唐室下开宋五代兴衰纪欲详旧史原监薛居正

(宋开宝中诏修五代史卢多逊扈蒙张澹李昉刘兼李/穆李九龄同修宰相薛居正监修书成凡百五十卷其)

(后欧阳修别撰五代史纪七十/五卷荿于家修殁后官为刋印)新书重撰吉欧阳泰和

独用滋侵佚(欧史既出遂与薛史并行当时以薛史为/旧史欧史为新史至金章宗泰和时始诏)

(学官专用欧阳史于是薛史遂/微元明以来传本渐就湮没)永乐分收究未彰(永乐/大典)

(虽载其文然割裂淆舛/已非居正等萹第之旧)四库蒐罗今制创群儒排纂故

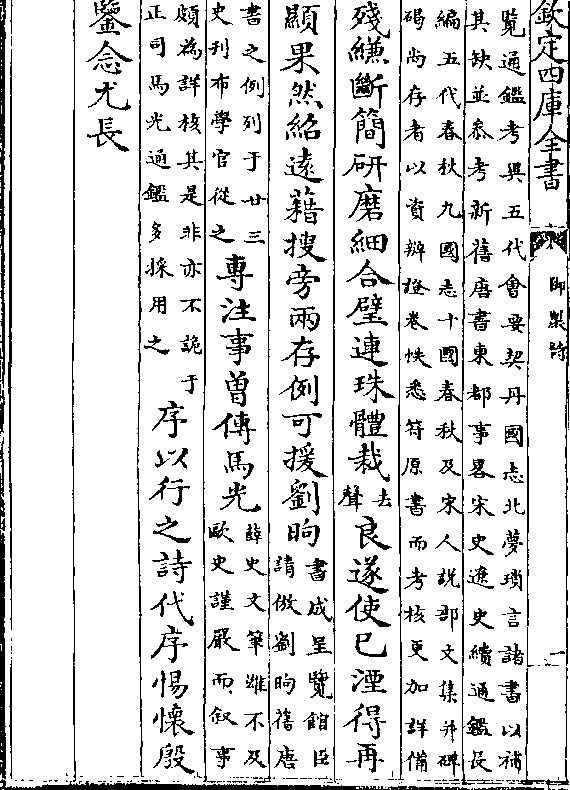

编偿(因校四库全书词臣等于永乐大典各韵所引薛/史甄录条系得十之八九复采册府元龟太平御)

御制题旧五代史八韵 第 1b 页 WYG0277-0001b.png

(览通鉴考异五代会要契丹国志北梦琐言诸书以补/其缺并参考新旧唐书东都事略宋史辽史续通鉴长)

(览通鉴考异五代会要契丹国志北梦琐言诸书以补/其缺并参考新旧唐书东都事略宋史辽史续通鉴长)(编五代春秋九国志十国春秋及宋人说部文集并碑/碣尚存者以资辨證卷帙悉符原书而考核更加详备)

残缣断简研磨细合璧连珠体裁(去/声)良遂使巳湮得再

显果然绍远藉搜旁两存例可援刘煦(书成呈览馆臣/请仿刘煦旧唐)

(书之例列于廿三/史刋布学官从之)专注事曾傅马光(薛史文笔虽不及/欧史谨严而叙事)

(颇为详核其是非亦不诡于/正司马光通鉴多采用之)序以行之诗代序惕怀殷

鉴念尤长

御制题旧五代史八韵 第 2a 页 WYG0277-0002a.png

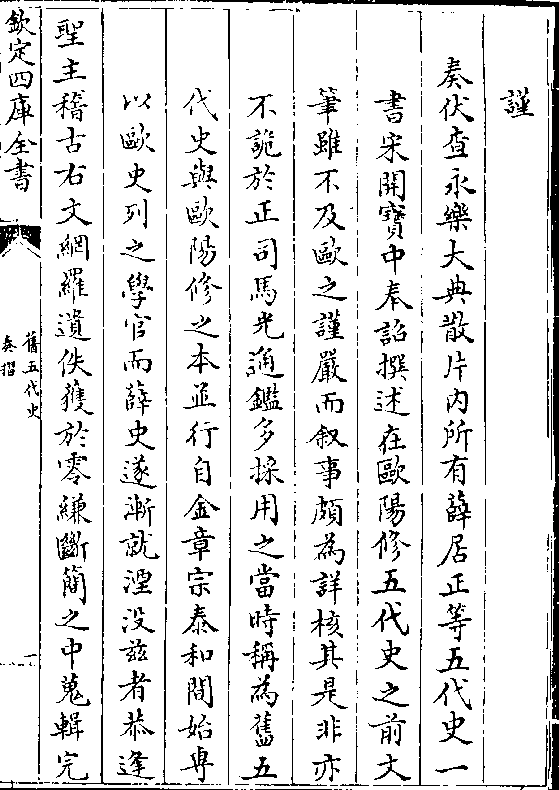

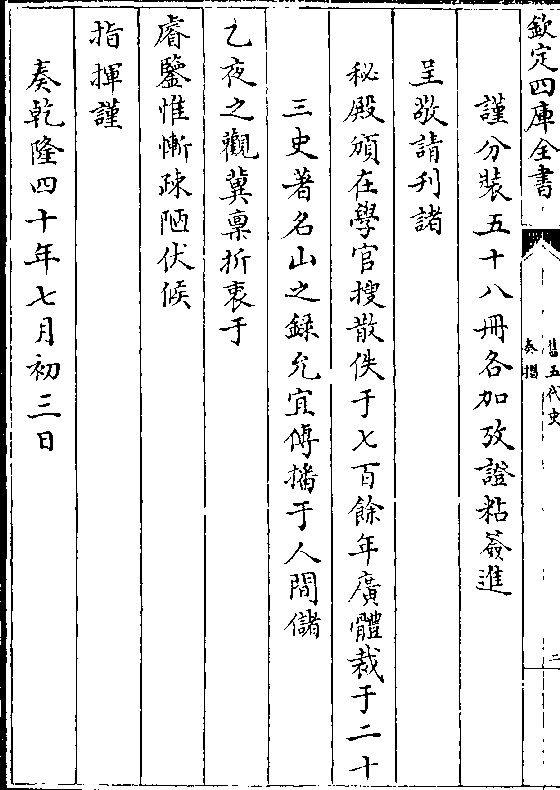

谨

谨奏伏查永乐大典散片内所有薛居正等五代史一

书宋开宝中奉诏撰述在欧阳修五代史之前文

笔虽不及欧之谨严而叙事颇为详核其是非亦

不诡于正司马光通鉴多采用之当时称为旧五

代史与欧阳修之本并行自金章宗泰和间始专

以欧史列之学官而薛史遂渐就湮没兹者恭逢

圣主稽古右文网罗遗佚获于零缣断简之中蒐辑完

御制题旧五代史八韵 第 2b 页 WYG0277-0002b.png

备实为此书之万幸至其纪载该备足资参考于

备实为此书之万幸至其纪载该备足资参考于读史者尤有禆益自宜与刘煦旧唐书并傅拟仍

昔时之称标为旧五代史俾附二十三史之列以

垂久远谨将全书五十八本校勘发凡一并装订

恭呈

御览伏候

训示前经(臣/)王际华面

奏此书列之史册洵足嘉惠艺林请照

御制题旧五代史八韵 第 3a 页 WYG0277-0002c.png

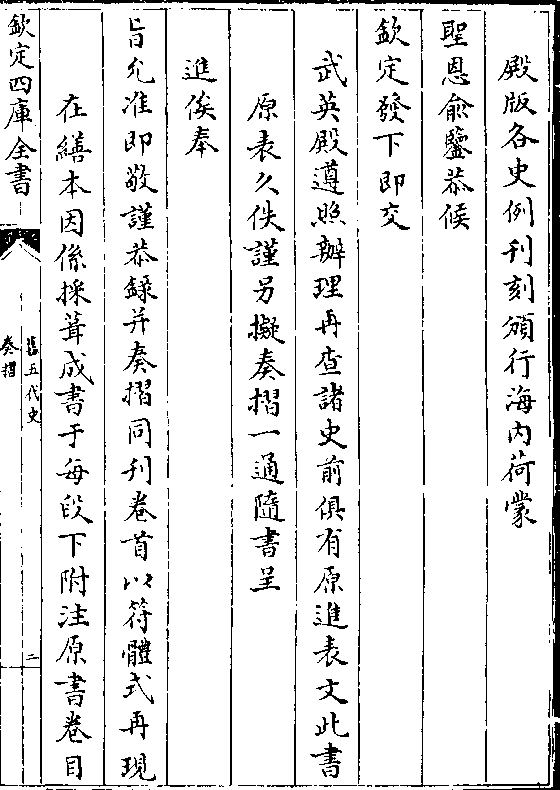

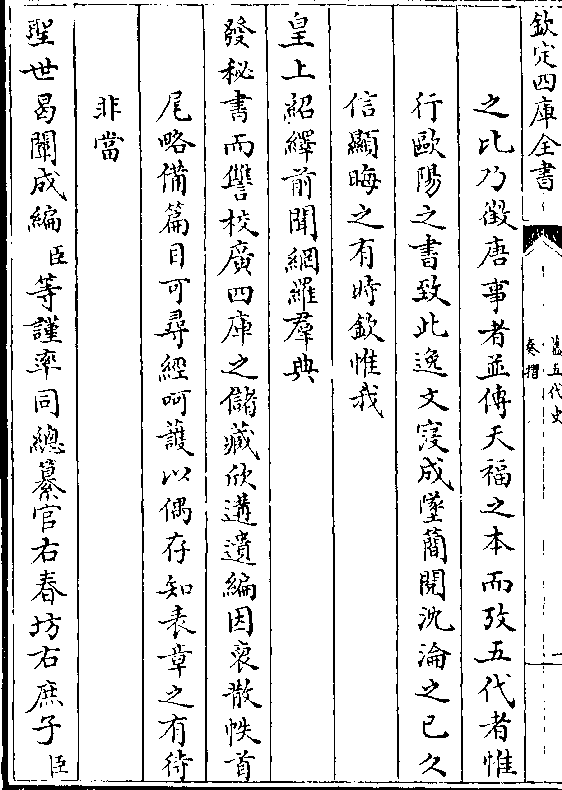

殿版各史例刋刻颁行海内荷蒙

殿版各史例刋刻颁行海内荷蒙圣恩俞鉴恭候

钦定发下即交

武英殿遵照办理再查诸史前俱有原进表文此书

原表久佚谨另拟奏摺一通随书呈

进俟奉

旨允准即敬谨恭录并奏摺同刋卷首以符体式再现

在缮本因系采葺成书于每段下附注原书卷目

御制题旧五代史八韵 第 3b 页 WYG0277-0002d.png

以便稽考但各史俱无此例刋刻时拟将各注悉

以便稽考但各史俱无此例刋刻时拟将各注悉行删去俾与诸史画一其有必应核订者酌加案

语照各史例附考證于本卷之后合并声明谨

奏奉

旨知道了钦此

御制题旧五代史八韵 第 4a 页 WYG0277-0003a.png

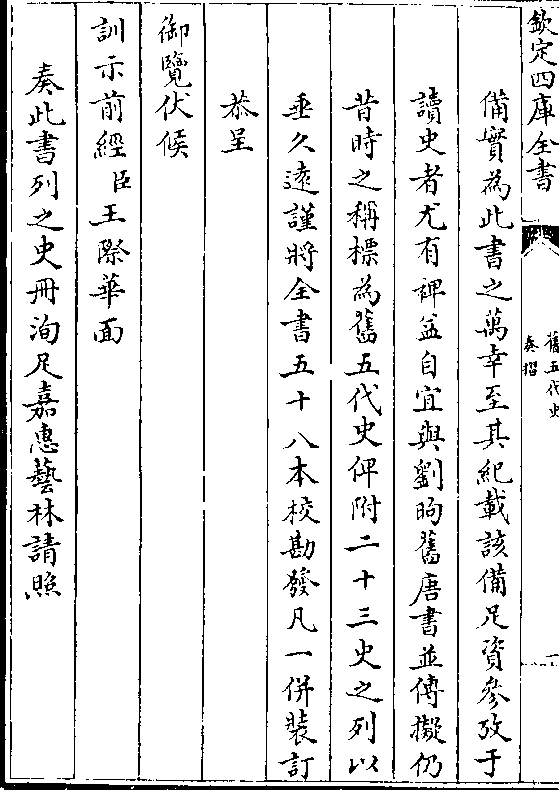

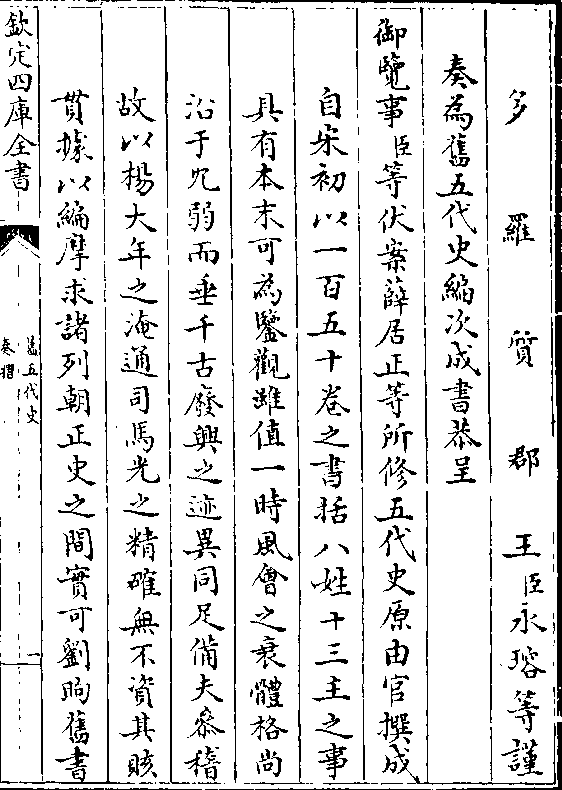

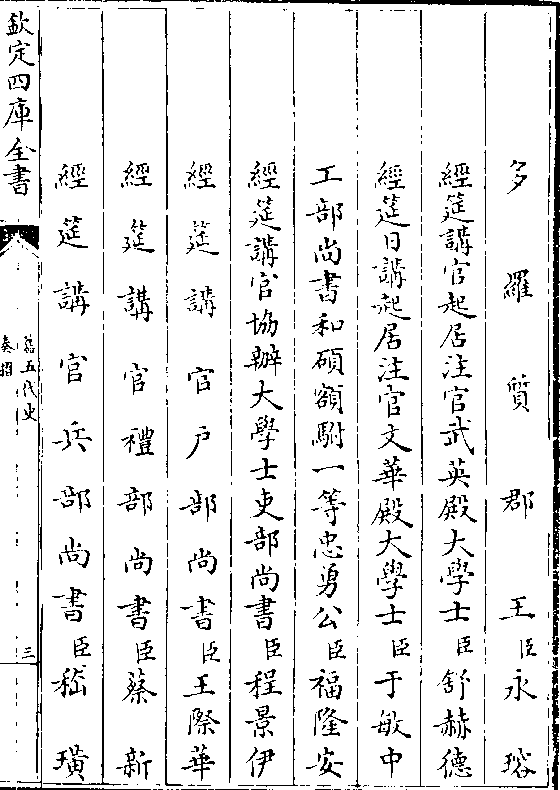

多 罗 质 郡 王(臣/)永瑢等谨

多 罗 质 郡 王(臣/)永瑢等谨奏为旧五代史编次成书恭呈

御览事(臣/)等伏案薛居正等所修五代史原由官撰成

自宋初以一百五十卷之书括八姓十三主之事

具有本末可为鉴观虽值一时风会之衰体格尚

沿于冘弱而垂千古废兴之迹异同足备夫参稽

故以杨大年之淹通司马光之精确无不资其赅

贯据以编摩求诸列朝正史之间实可刘煦旧书

御制题旧五代史八韵 第 4b 页 WYG0277-0003b.png

之比乃徵唐事者并傅天福之本而考五代者惟

之比乃徵唐事者并傅天福之本而考五代者惟行欧阳之书致此逸文寖成坠简阅沈沦之已久

信显晦之有时钦惟我

皇上绍绎前闻网罗群典

发秘书而雠校广四库之储藏欣遘遗编因裒散帙首

尾略备篇目可寻经呵护以偶存知表章之有待

非当

圣世曷阐成编(臣/)等谨率同总纂官右春坊右庶子(臣/)

御制题旧五代史八韵 第 5a 页 WYG0277-0003c.png

陆锡熊翰林院侍读(臣/)纪昀纂修官编修(臣/)邵晋

陆锡熊翰林院侍读(臣/)纪昀纂修官编修(臣/)邵晋涵等按代分排随文勘订汇诸家以搜其放失胪

众说以补其阙残复为完书可以缮写窃惟五季

虽属闰朝文献足徵治忽宜监有薛史以综事迹

之备有欧史以昭笔削之严相辅而行偏废不可

幸遭逢乎

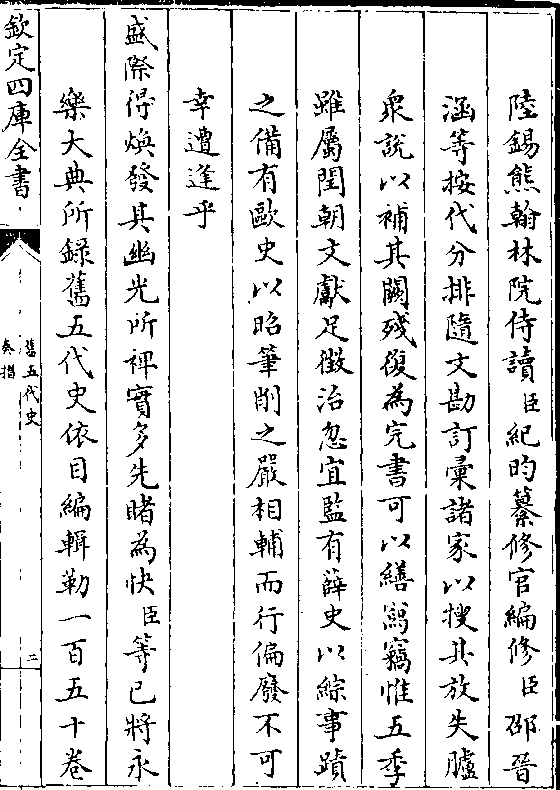

盛际得焕发其幽光所禆实多先睹为快(臣/)等已将永

乐大典所录旧五代史依目编辑勒一百五十卷

御制题旧五代史八韵 第 5b 页 WYG0277-0003d.png

谨分装五十八册各加考證粘签进

谨分装五十八册各加考證粘签进呈敬请刋诸

秘殿颁在学官搜散佚于七百馀年广体裁于二十

三史著名山之录允宜传播于人间储

乙夜之观冀禀折衷于

睿鉴惟惭疏陋伏候

指挥谨

奏乾隆四十年七月初三日

御制题旧五代史八韵 第 6a 页 WYG0277-0004a.png

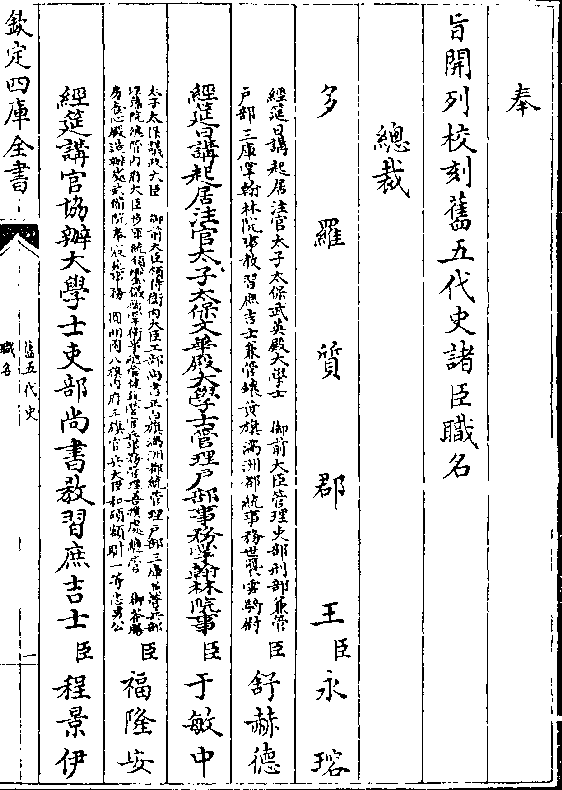

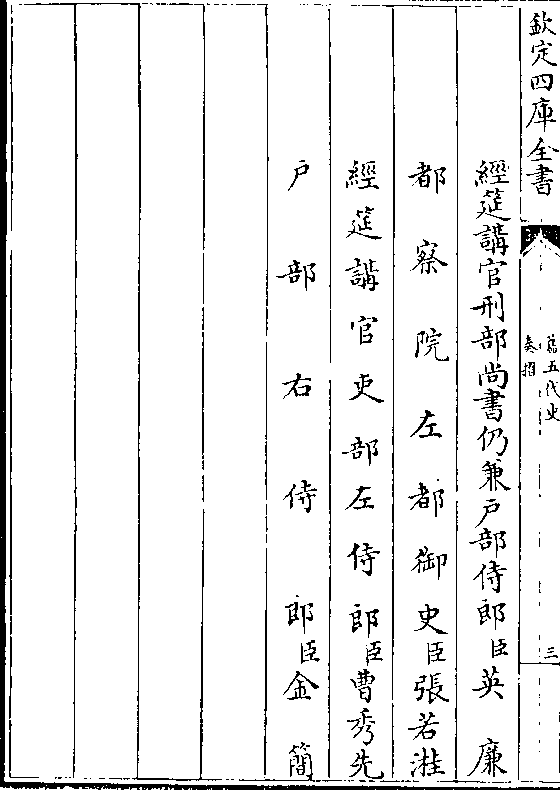

多 罗 质 郡 王 (臣/)永 瑢

多 罗 质 郡 王 (臣/)永 瑢经筵讲官起居注官武英殿大学士(臣/)舒赫德

经筵日讲起居注官文华殿大学士(臣/)于敏中

工部尚书和硕额驸一等忠勇公 (臣/)福隆安

经筵讲官协办大学士吏部尚书 (臣/)程景伊

经 筵 讲 官 户 部 尚书(臣/)王际华

经 筵 讲 官 礼 部 尚书(臣/)蔡 新

经 筵 讲 官 兵 部 尚书(臣/)嵇 璜

御制题旧五代史八韵 第 6b 页 WYG0277-0004b.png

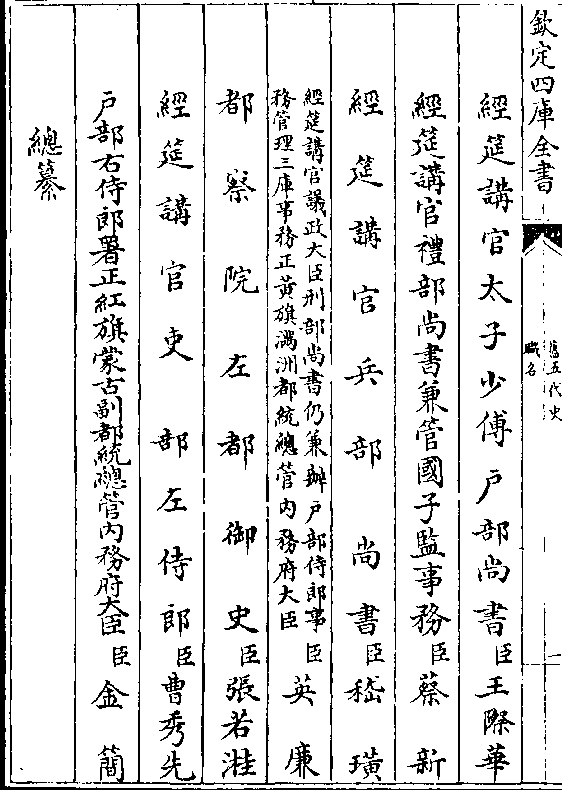

经筵讲官刑部尚书仍兼户部侍郎(臣/)英 廉

经筵讲官刑部尚书仍兼户部侍郎(臣/)英 廉都 察 院 左 都 御 史 (臣/)张若溎

经筵讲官 吏 部 左 侍 郎(臣/)曹秀先

户 部 右 侍 郎 (臣/)金 简

御制题旧五代史八韵 第 7a 页 WYG0277-0004c.png

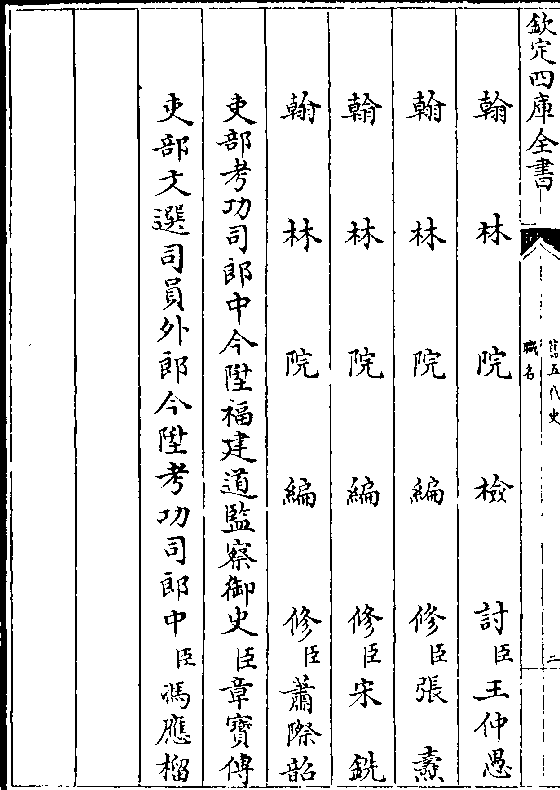

奉

奉旨开列校刻旧五代史诸臣职名

总裁

多 罗 质 郡 王(臣/)永 瑢

︵字位过密 无法显示︶ 舒赫德

︵字位过密 无法显示︶ (臣/)于敏中

(臣/)福隆安

经筵讲官协办大学士吏部尚书教习庶吉士 (臣/)程景伊

御制题旧五代史八韵 第 7b 页 WYG0277-0004d.png

经筵讲官太子少傅户部尚书 (臣/)王际华

经筵讲官太子少傅户部尚书 (臣/)王际华经筵讲官礼部尚书兼管国子监事务 (臣/)蔡 新

经 筵 讲 官 兵 部 尚 书 (臣/)嵇 璜

(经筵讲官议政大臣刑部尚书仍兼办户部侍郎事臣臣/务管理三库事务正黄旗满洲都统总管内务府大)英 廉

都 察 院 左 都 御 史 (臣/)张若溎

经 筵 讲 官 吏 部 左 侍 郎 (臣/)曹秀先

户部右侍郎署正红旗蒙古副都统总管内务府大臣(臣/)金 简

总纂

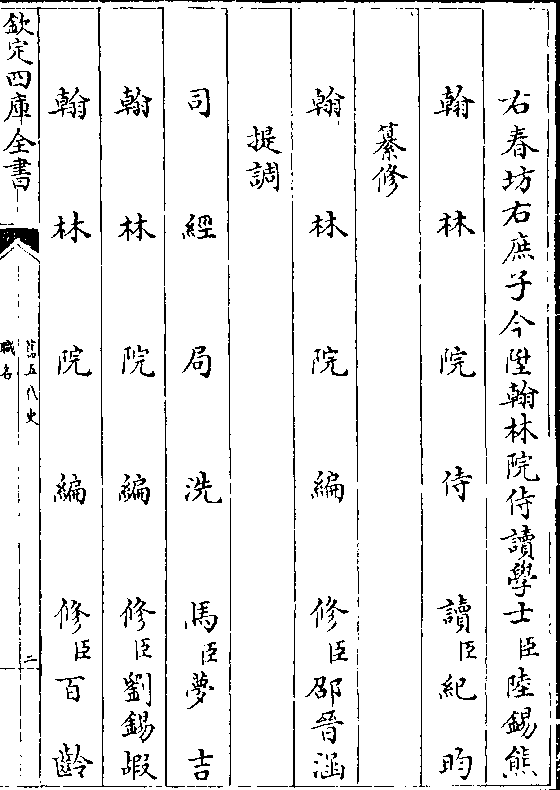

御制题旧五代史八韵 第 8a 页 WYG0277-0005a.png

右春坊右庶子今升翰林院侍读学士 (臣/)陆锡熊

右春坊右庶子今升翰林院侍读学士 (臣/)陆锡熊翰 林 院 侍 读 (臣/)纪 昀

纂修

翰 林 院 编 修 (臣/)邵晋涵

提调

司 经 局 洗 马 (臣/)梦 吉

翰 林 院 编 修 (臣/)刘锡嘏

翰 林 院 编 修 (臣/)百 龄

御制题旧五代史八韵 第 8b 页 WYG0277-0005b.png

翰 林 院 检 讨 (臣/)王仲愚

翰 林 院 检 讨 (臣/)王仲愚翰 林 院 编 修 (臣/)张 焘

翰 林 院 编 修 (臣/)宋 铣

翰 林 院 编 修 (臣/)萧际韶

吏部考功司郎中今升福建道监察御史(臣/)章宝傅

吏部文选司员外郎今升考功司郎中 (臣/)冯应榴

御制题旧五代史八韵 第 9a 页 WYG0277-0005c.png

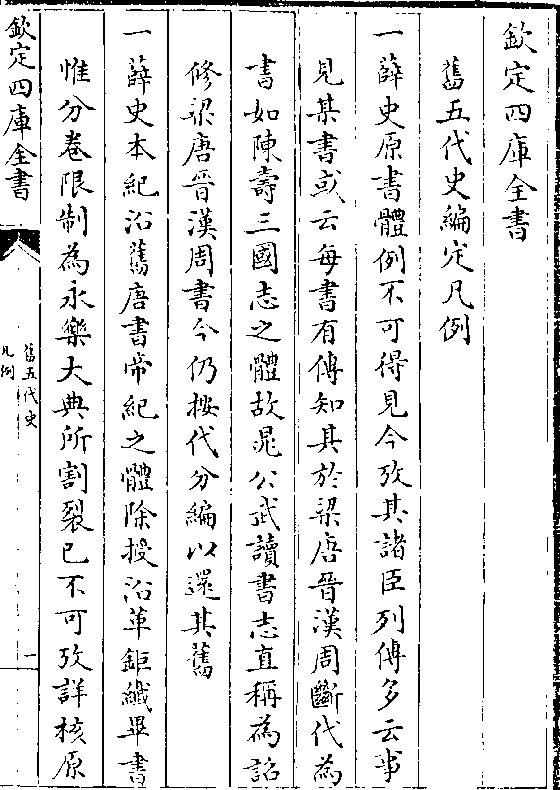

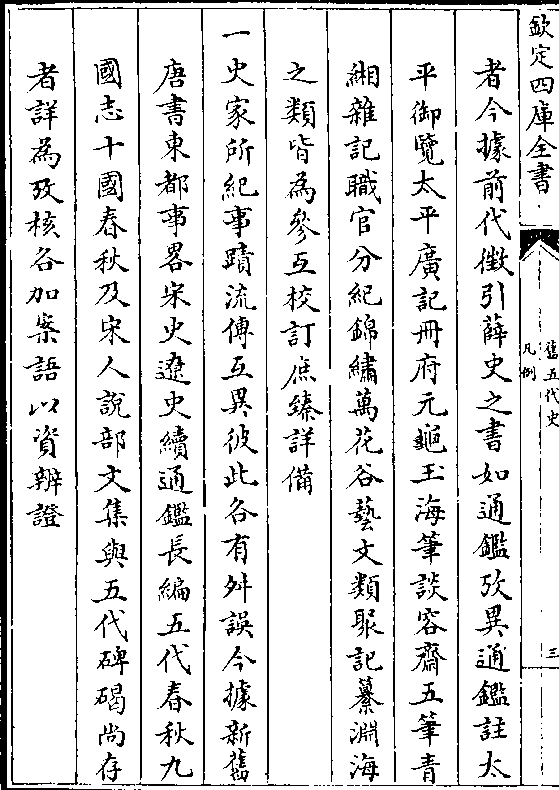

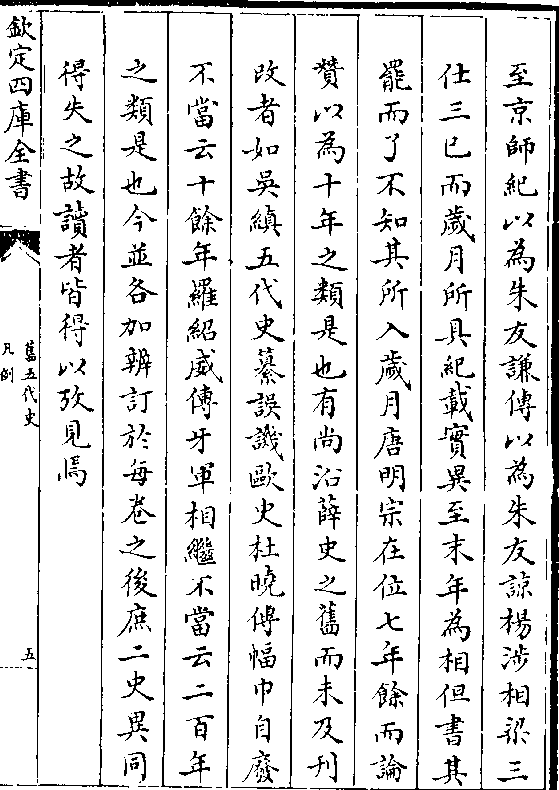

钦定四库全书

钦定四库全书旧五代史编定凡例

一薛史原书体例不可得见今考其诸臣列传多云事

见某书或云每书有传知其于梁唐晋汉周断代为

书如陈寿三国志之体故晁公武读书志直称为诏

修梁唐晋汉周书今仍按代分编以还其旧

一薛史本纪沿旧唐书帝纪之体除授沿革钜纤毕书

惟分卷限制为永乐大典所割裂已不可考详核原

御制题旧五代史八韵 第 9b 页 WYG0277-0005d.png

文有一年再纪元者如上有同光元年春正月下复

文有一年再纪元者如上有同光元年春正月下复书同光元年秋七月知当于七月以后别为一卷盖

其体亦仿旧唐书通鉴尚沿其例也今釐定编次为

本纪六十一卷与玉海所载卷数符合

一薛史本纪俱全惟梁太祖纪原帙已阙其散见各韵

者仅得六十八条今据册府元龟诸书徵引薛史者

按条采掇尚可荟萃谨仿前人取魏澹书高氏小史

补北魏书之例按其年月条系件附釐为七卷

御制题旧五代史八韵 第 10a 页 WYG0277-0006a.png

一五代诸臣类多历事数朝首尾牵连难于分析欧阳

一五代诸臣类多历事数朝首尾牵连难于分析欧阳脩新史以始终从一者入梁唐晋汉周臣传其兼涉

数代者则创立杂传归之褒贬谨严于史法最合薛

史仅分代立传而以专事一朝及更事数姓者参差

错列贤否混淆殊乖史体此即其不及欧史之一端

因篇有论赞总叙诸人难以割裂更易姑仍其旧以

备参考得失所在读史者自能辨之

一后妃列传永乐大典中惟周后妃传全帙具存馀多

御制题旧五代史八韵 第 10b 页 WYG0277-0006b.png

残阙今采五代会要通鉴契丹国志北梦琐言诸书

残阙今采五代会要通鉴契丹国志北梦琐言诸书以补其阙用双行分注不使与本文相混也

一宗室列传永乐大典所载颇多脱阙今并据册府元

龟通鉴注诸书采补其诸臣列传中偶有阙文亦仿

此例

一诸臣列传其有史臣原论者俱依论中次第排比若

原论已佚则考其人之事迹以类分编

一薛史标目如李茂贞等称世袭传见于永乐大典原

御制题旧五代史八韵 第 11a 页 WYG0277-0006c.png

文其杨行密等称僭伪传则见于通鉴考异今悉依

文其杨行密等称僭伪传则见于通鉴考异今悉依仿编类以还其旧

一薛史诸志永乐大典内偶有残阙今俱采太平御览

所引薛史增补仍节录五代会要诸书分注于下以

备参考

一凡纪传中所载辽代人名官名今悉从辽史索伦语

解改正

一永乐大典所载薛史原文多有字句脱落音义舛讹

御制题旧五代史八韵 第 11b 页 WYG0277-0006d.png

者今据前代徵引薛史之书如通鉴考异通鉴注太

者今据前代徵引薛史之书如通鉴考异通鉴注太平御览太平广记册府元龟玉海笔谈容斋五笔青

缃杂记职官分纪锦绣万花谷艺文类聚记纂渊海

之类皆为参互校订庶臻详备

一史家所纪事迹流传互异彼此各有舛误今据新旧

唐书东都事略宋史辽史续通鉴长编五代春秋九

国志十国春秋及宋人说部文集与五代碑碣尚存

者详为考核各加案语以资辨證

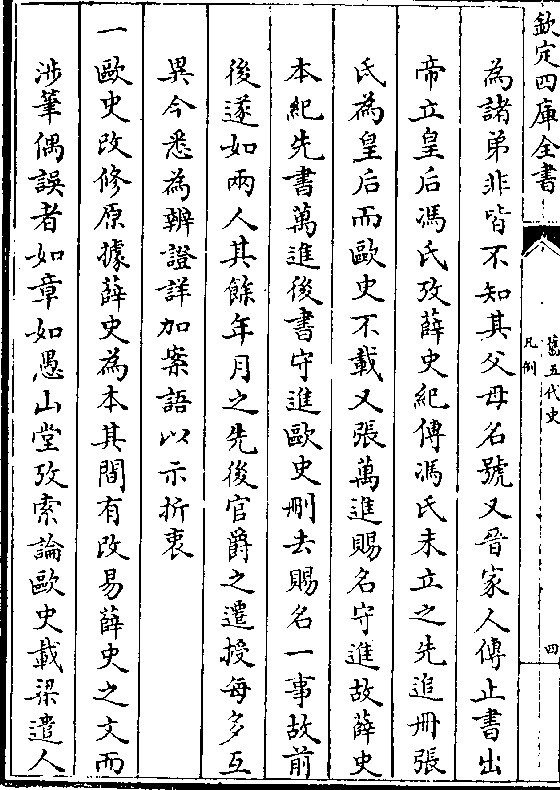

御制题旧五代史八韵 第 12a 页 WYG0277-0007a.png

一陶岳五代史补王禹偁五代史阙文本以补薛史之

一陶岳五代史补王禹偁五代史阙文本以补薛史之阙虽事多琐碎要为有禆史学故通鉴欧阳史亦多

所取今并仿裴松之三国志注体例附见于后

一薛史与欧史时有不合如唐闵帝纪薛史作明宗第

三子而欧史作第五子考五代会要通鉴并同薛史

又欧史唐家人传云太祖有弟四人曰克让克修克

恭克宁皆不知其父母名号据薛史宗室传则克让

为仲弟克宁为季弟克修为从父弟父曰德成克恭

御制题旧五代史八韵 第 12b 页 WYG0277-0007b.png

为诸弟非皆不知其父母名号又晋家人传止书出

为诸弟非皆不知其父母名号又晋家人传止书出帝立皇后冯氏考薛史纪传冯氏未立之先追册张

氏为皇后而欧史不载又张万进赐名守进故薛史

本纪先书万进后书守进欧史删去赐名一事故前

后遂如两人其馀年月之先后官爵之迁授每多互

异今悉为辨證详加案语以示折衷

一欧史改修原据薛史为本其间有改易薛史之文而

涉笔偶误者如章如愚山堂考索论欧史载梁遣人

御制题旧五代史八韵 第 13a 页 WYG0277-0007c.png

至京师纪以为朱友谦传以为朱友谅杨涉相梁三

至京师纪以为朱友谦传以为朱友谅杨涉相梁三仕三已而岁月所具纪载实异至末年为相但书其

罢而了不知其所入岁月唐明宗在位七年馀而论

赞以为十年之类是也有尚沿薛史之旧而未及刋

改者如吴缜五代史纂误讥欧史杜晓传幅巾自废

不当云十馀年罗绍威传牙军相继不当云二百年

之类是也今并各加辨订于每卷之后庶二史异同

得失之故读者皆得以考见焉